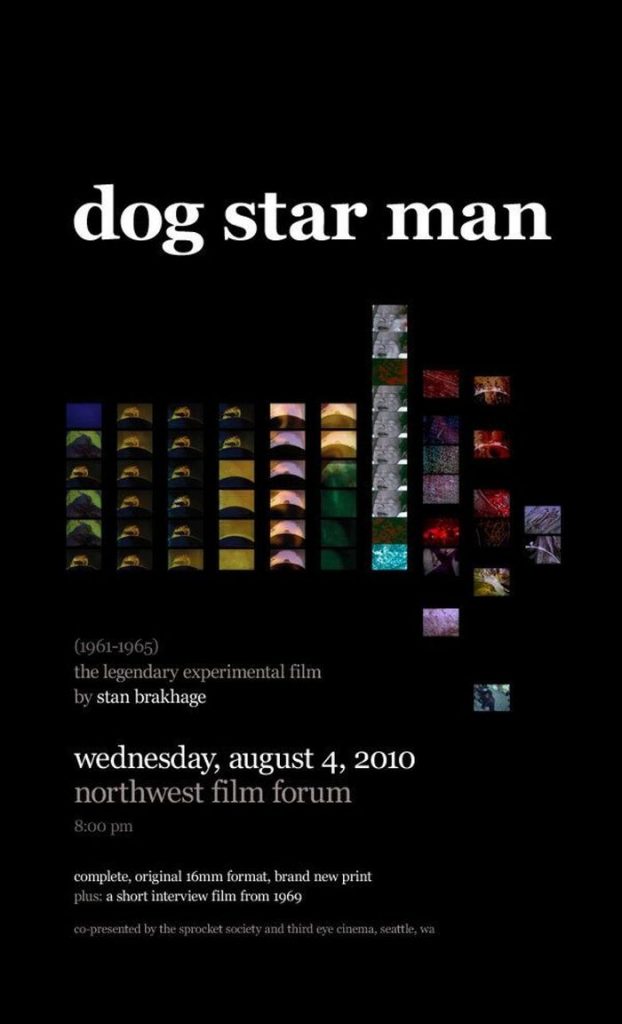

Titolo originale: Dog Star Man

Nazionalità: USA

Anno: 1964

Genere: Documentario, Esoterico, Sperimentale, Spirituale

Durata: 78 min.

Regia: Stan Brakhage

Un uomo (Stan Brakhage) ha un’esperienza mistica mentre è su una montagna ad abbattere alberi.

Completamente privo di audio, suddiviso in quattro parti più un preludio, Dog Star Man è l’opera più importante di Stan Brakhage, padre del cinema sperimentale americano e principale esponente, con Frampton e Mekas, dei film più radicali del New American Cinema. Brakhage lavora con la pellicola fotogramma per fotogramma, graffiandola, dipingendola, destrutturando il proprio girato in funzione di un effetto visivo di maggiore impatto, e in questo inquietante viaggio mistico si nota più che mai, visto che l’autore abbandona la parvenza di quella che può sembrare una trama (riprende sé stesso mentre compie il proprio lavoro di taglialegna quasi come se fosse un pretesto per mostrare tutt’altro), la volontà di darsi a un cinema di trascendenza, di estetica fluttuante. È un film-vita, un film-mondo, un film-cosmo che racconta una specie di universalità mostrandola e non raccontandola, andando oltre i limiti espressivi dell’arte cinematografica a livello narrativo per poter affrontare l’immagine nella maniera più ampia possibile, usando un linguaggio comprensibile a tutti, con una completezza che mostra siparietti cosmici confusi tra il concreto e l’astratto. Tra amplessi colorati e viaggi spaziali, nascita e morte, deliri spiritualisti di vario tipo e scene che buttano a terra con il proprio collassante realismo (magari trasformato o reso antirealista tramite filtri allucinogeni, l’uso del negativo o lenti per distorcere), l’opera risulta una delle esperienze più estreme e mistiche del cinema tutto. Avanguardistica esplosione di colori e immagini che va contro ogni dogma per il piacere dell’essere pienamente un’incontaminata e intima follia di inquadrature incrociate. Da vedere.

«La relazione dell’artista alla fonte dell’ispirazione è data dalla mancanza che egli ne ha.»

(Stan Brakhage, Metafore della visione)

Era in effetti da parecchio tempo che avevo intenzione di trattare di questa pellicola nel blog, ma ho continuamente rimandato, e ho rimandato non tanto perché

Dog Star Man (USA, 1961-1964, 74′) sia di per sé un capolavoro, un film d’importanza capitale, pietra angolare di tutto lo sperimentalismo cinematografico dalle origini ai nostri giorni quanto, piuttosto, perché la pellicola di Brakhage – ma lo vedremo più avanti e spero più precisamente a proposito di altre sue opere, in particolar modo abbordando quello che, a nostro parere, è il capitolo più importante e denso della produzione brakhagiana, e cioè

Unconscious London Strata (USA, 1981, 22′) – non permette una scrittura a riguardo: non è che la rigetti, è che si trova in un punto imprecisato in cui la parola non giunge se non subendo una sorta di trasmutazione. È dunque legittimo

scrivere di

Dog Star Man o, in generale, delle pellicola di Stan Brakhage? Sì, e anzi la tesi di fondo di questo pezzo è che sia proprio

Dog Star Man a legittimare non soltanto il cinema di Brakhage ma anche un discorso a riguardo, discorso che vorrebbe appunto essere fatto in apertura della nuova sezione dell’Emergere del possibile, intitolata Agiografie. Ora, naturalmente, non si pensi che la sezione in questione si apri con

Dog Star Man per un mero fatto di legittimità ermeneutica: in fondo, siamo davvero di fronte a un’opera che non dubitiamo di definire oracolare (ci giustificheremo poco sotto, per questo), che porta a piena maturazione un’immagine già posta in Anticipation of the night (USA, 1958, 42′), spartiacque della produzione brakhagiana, e compiuta/annullata nel già accennato

Unconscious London Strata. Qual è questa immagine? È l’immagine del terzo occhio, quella cioè che rinvia a ciò che Demetrio avrebbe definito «l’oscura verità che si nasconde in un abisso»* e che è perciò comune a chiunque. Su quest’immagine Brakhage edifica ciò che egli stesso ebbe a definire «narrazione visuale», ma è sbagliato a porre così tanta enfasi nel soggetto Brakhage, e lo è nel momento in cui, appunto, l’opera di Brakhage trapassa Brakhage; l’effige stessa «by [Brakhage]», apposta a capo di ognuna dei film della filmografia brakhagiana, non dev’essere intesa nel senso di un «di [Brakhage]» ma di un «per via di [Stan e Jane Brakhage»**, il che rimanda a quanto scrisse lo stesso Brakhage a Sitney: «Necessariamente divento lo strumento del passaggio di una visione interiore nella sua forma esterna, attraverso tutte le mie sensibilità»***.

Dog Star Man, insomma, è un opera di passaggio, che ha attraversato Brakhage e che grazie a lui, ma a lui in quanto veicolo, strumento di espressione, è stata ridata in forma visuale.

A questo proposito è utile considerare il preludio del film, in particolar modo per quanto riguarda la sua composizione; esso, infatti, è stato realizzato stampando otticamente uno strato meticolosamente controllato su di un primo strato, composto in maniera del tutto caotica e casuale: è il principio secondo cui il razionale si fonda sull’irrazionale, e a livello estetico ciò rimanda all’idea per cui v’è una morfogenesi nel caos che non dà necessariamente una forma ma restituisce, piuttosto, quel che potremmo definire, appoggiandoci a Deleuze, l’informale****. E l’informale è ciò che appunto emerge dalla visione di

Dog Star Man, da cui appunto si ricava l’idea che l’informale non è tanto ciò che non ha forma quanto ciò che la fugge, la forma, (e che per certi versi la precede, senza perciò determinarla o portare necessariamente a essa). Il caos così ottenuto a livello formale, cioè in fase di lavorazione, è aderente al caos visualizzato nel lavoro compiuto, il quale mostra, per l’appunto, un denso insieme magmatico di fantasmi e simulacri che rinviano alla creazione, all’uomo prima dell’uomo***** di cui parlava Deleuze (v. Fotogrammi #23: Gilles Deleuze e il cinema sperimentale americano). Il cane del titolo, del resto, rinvia a quella «poesia di morte» (com’ebbe a definirla lo stesso Brakhage in un’intervista a Sitney******) che è

Sirius remembered (USA, 1959, 12′), dove veniva documentata la decomposizione del cadavere del cane dei Brakhage e la successiva rinascita della natura, il che implica, appunto, l’idea di una vita che differisce la morte, centrale in

Dog Star Man; qui, infatti, l’immagine del cane è associata a quella delle stelle (cane stella, cioè Sirio), sì da creare un tessuto cosmico in cui è presente anche l’uomo, un uomo nuovo che ha tutti i connotati dell’uomo preistorico, in lotta con un albero che è quello senza vita del tempo, un uomo rispetto al quale si riflette il bambino della seconda parte e un uomo che ha in sé una stratificazione che annulla specificità culturali come il genere e il sesso per riportarlo a un’unità originaria che, nella terza parte, sussume il suo corpo ad altri due strati di pellicola, nei quali si mostrano ora la donna (Jane) ora solamente gli organi interni. A questo punto si potrebbe benissimo leggere

Dog Star Man come una parabola sulla liberazione di sé, un ritorno a quelle caverne che emancipano l’uomo da strutture istituzionali e culturali, ma crediamo che in quest’ottica si perderebbe molto della densità che costituisce la pellicola; essa, infatti, trae la propria forza nel fatto di presentarsi come data da una visione propria del terzo occhio e questa visione, oltre a essere precisamente quella del Kinoglaz vertoviano, è una visione che non compete esclusivamente all’uomo di cinema, quello borghese e occidentalizzato, e il punto è proprio questo: visualizzando l’origine,

Dog Star Manriporta fisicamente l’uomo all’uomo prima dell’uomo, ma quest’uomo è un individuo x, che può essere sia albero che animale, e la straordinarietà dell’opera, nonché la sua indicibilità, sta giusto nel fatto di visualizzare quest’uomo e di visualizzarlo in maniera talmente originaria da essere universale, al di là della parola e della struttura mentale e/o fisica. È per questo che

Dog Star Man è un grande film, che compie davvero e in maniera pressoché definitiva, tutto un discorso teorico sullo sperimentalismo cinematografico iniziato con Vertov e proseguito con Maya Deren: la macchina da presa può riportare l’uomo a quell’unità indifferenziata e originaria che è il caos primordiale. Col cinematografo noi abbiamo accesso a questo e nient’altro che a questo, e in ciò possiamo scorgere ciò che la Bibbia ha saputo solamente raccontarci con

parole inappropriate perché troppo consequenziali, ovverosia la morfogenesi, l’avvento dell’informale che solo di recente certo cinema ha voluto prendere in considerazione*******. I «silenzi visuali» di

Dog Star Man, dunque, sono silenzio produttivi, ontologicamente produttivi, ed è da essi che scaturisce l’immagine cinematografica: dal silenzio. Non è vero che Brakhage non apprezzava la musica; al contrario, Brakhage ha capito fino in fondo quanto la musica fosse importante e per ciò ha voluto sperimentare un atto creativo dell’immagine sul silenzio. È la musica, e il suo silenzio, che danno il cinema, non viceversa, ma se il silenzio appare come ciò che manca al cinema allora, forse, questo silenzio non può ritrovarsi nel cinema quanto, appunto, in ciò che viene trapassato per concretizzarsi nel visuale, ovverosia nel centro decentrato che è il corpo stesso di Brakhage: «Crebbi abbastanza rapidamente come artista di cinema una volta che mi liberai del drammatico come prima fonte d’ispirazione. Cominciai a sentire che tutta la storia, tutta la vita, tutto ciò che avrei avuto come materiale con cui lavorare, avrebbe dovuto venire dal mio interno verso l’esterno piuttosto che come qualche forma imposta dall’esterno verso l’interno. Vedevo tutto come mia radiazione, pensando che quanto più personale ed egocentrico fossi divenuto, tanto più profondamente avrei potuto tendermi e meglio toccare quegli interessi universali che avrebbero parlato ad ogni uomo.

Ciò che sembra essere accaduto dopo il mio matrimonio è che non sento più l’ego come la fonte migliore di ciò che può avvicinarci all’universale. Sento adesso che vi è un altro centro concreto dove s’incontra l’amore di una persona per un’altra; e che la visione più totale sorge da quel punto… Prima avevo il senso del centro che emana verso il fuori. Ora m’interessano i raggi. Capisci? È nell’azione dell’uscire che possono essere proposte continuamente le cose maggiori. Ora i film vengono detti, non nel gesto ma nell’azione molto reale dell’uscire. Vivo l’azione più forte ed immediata nel tendere attraverso il potere di tutto quest’amore verso mia moglie, (e lei verso di me); e nel luogo dove quelle azioni si incontrano ed incrociano, e danno alla luce bambini e film ed ispirano interesse per piante e rocce ed ogni cosa vista, un nuovo centro, composto d’azione, nasce»********. L’amore si trova così a essere quel centro che decentra il corpo del filmmaker quel tanto che basta a trapassarlo, sì da permettergli di restituire il film, e in ciò sta tutta la rilevanza che nella filmografia brakhagiana assumono i bambini: la visione del terzo occhio è la loro, poiché «vedere è ritenere – assimilare. L’eliminazione di ogni paura è nella vista – ciò cui si deve tendere»*********, ed è infine in questa tensione, in questo movimento intensivo, corsa sul posto che si ritrova la genesi di un film come Dog Star Man, genesi che è strutturalmente aderente alla morfogenesi che si orienta nel caos e che subito disorienta il caos. Tensione della vita a vivere, insomma – e sembrerà una banalità, ma è appunto per restituire la gioia di questa tensione che Brakhage diventa un martire dell’immagine, crocifisso da una potenza superiore che lo disancora totalmente dalla società fin tanto da portarlo a isolarsi tra le montagne, le stesse, peraltro, che ambientano Dog Star Man. Purtroppo, in una società priva d’immagini ma così piena di spettri e di lenti anamorfiche che distorcono talmente tanto l’immagine da produrre un’immagine finta e grottesca che prendiamo per e che chiamiamo reale, Brakhage non può che darsi come martire rispetto alla società, ma il suo martirio crediamo abbia valore nel momento stesso in cui accade, cioè allorché Brakhage muore come il proprio cane e come il proprio cane, dal cui cadavere rifiorisce la natura, si vede emergere dal proprio corpo l’immagine del caos, della morfogenesi del caos, dell’unità primordiale che l’informale decentra: è questa l’immagine del pre-individuale, e come tale non può che essere immaginata o vista, perché è fondata sul silenzio, ma questo stesso pre-individuale, in ultima istanza, a rendere fruibile o leggibile l’immagine, ed è proprio ora, nell’istante in cui la fruiamo, che diveniamo consapevoli di un pre-individuale che portiamo con noi e di cui non siamo che il resto, un pre-individuale che ci lega al caos, nel quale ci ritroviamo assieme a tutti gli altri enti – umani e non – in una gioia panica che è la vita stessa. (Più in là, con Mammals of Victoria (USA, 1994, 34′), vedremo come questo pre-individuale presupponga e forse s’identifichi con quell’informale che è la forma stessa della comunità vivente, della vita da cui ci sottraiamo non appena ci individuiamo come forme.)

* cit. in Seneca, De beneficiis.

** cfr. Stan Brakhage, Metafore della visione.

*** Film Culture, n. 29.

**** cfr. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione.

***** Gilles Deleuze, Cinema 1. L’immagine-movimento.

****** Stan Brakhage, ibidem.

******* I due titoli più interessanti e conosciuti, a questo proposito, potrebbero essere Atlas (Francia, 2013, 76′) di Antoine d’Agata e White epilepsy (Francia, 2012, 68′) di Philippe Grandrieux.

******** Stan Brakhage, ibid.

********* ibid.

Recensione: longtake.it + emergeredelpossibile.blogspot.it