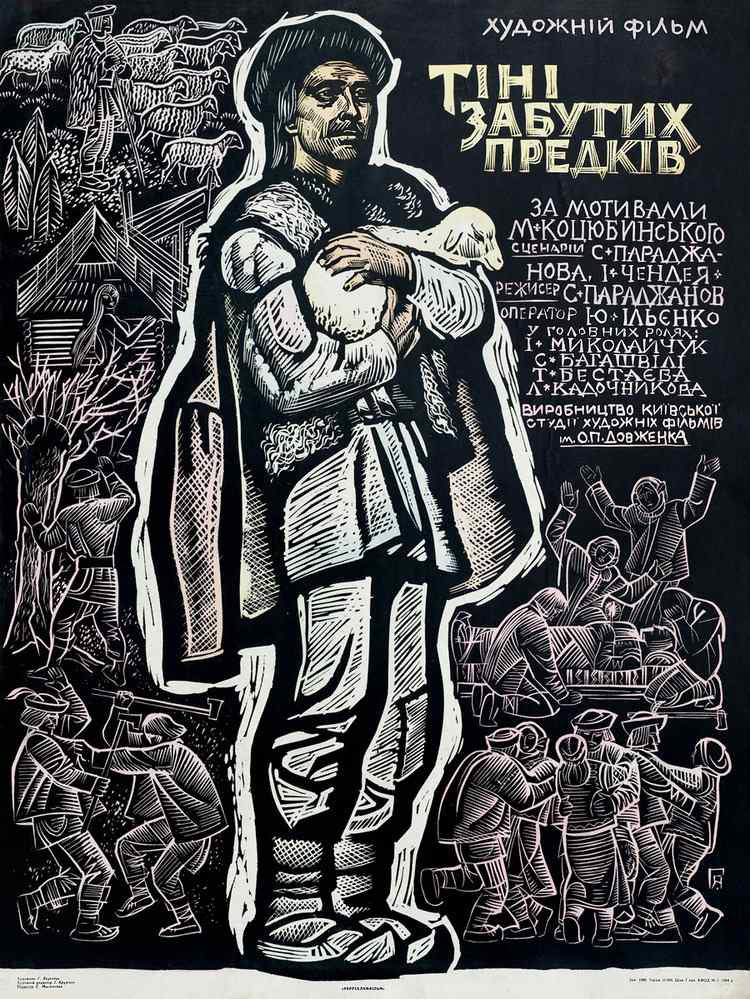

Titolo originale: Shadows of Forgotten Ancestors

Paese di produzione: URSS

Anno: 1964

Durata: 97 min.

Genere: Drammatico, Musicale, Sentimentale, Visionario

Regia: Sergei Parajanov

Ivan perde tragicamente l’adorata Marichka, figlia dell’assassino di suo padre. Dopo un lungo lutto, il ragazzo sposa Palagna: il suo cuore però appartiene sempre a Marichka, e per riconquistarlo Palagna decide di rivolgersi a una strega…

Le ombre degli avi dimenticati (Tezi zabytych predkov) è la pellicola con cui il regista ucraino Sergei Parajanov si è fatto conoscere al resto del mondo a causa della censura sovietica che ha colpito l’opera fin dall’uscita in madrepatria nel 1964. Proprio per questo motivo il film è stato riconosciuto all’estero con premi e al regista è arrivata subito la solidarietà da parte di intellettuali dissidenti. Parajanov traspone le vicende (e dispute) realmente accadute di due famiglie ucraine già narrate dall’omonimo romanzo dello scrittore (suo connazionale) Mikhaylo Kotsyubinsky, per celebrarne il centenario dalla nascita. Nonostante il regista fosse rimasto affascinato dalla “sensazione nitida di bellezza, armonia ed infinito” del testo scritto, crea qualcosa di nuovo a livello visivo, per mezzo di un’innovativa drammaturgia del colore e tecniche di montaggio all’avanguardia per la sua epoca. La libertà è alla base del fare artistico dell’autore e valore condiviso con il protagonista della storia, che possiamo definire un suo alter-ego. L’epopea-biografia di Ivan è contrassegnata dalla ricerca e necessità di esprimere le proprie idee e sentimenti ma anche di agire secondo le proprie scelte. Elementi che il realismo sociale imposto dal regime sovietico non vedeva di buon occhio, soprattutto se applicati alle produzione artistiche. Parajanov sarà uno dei tanti che verranno puniti per aver “osato” esprimersi in modo diverso dalla propaganda: sarà infatti accusato, processato e condannato ai lavori forzati più volte nel corso della sua vita e carriera artistica. Gli oggetti dei Gutzlul (comunità dei Carpazi) che vediamo ne “Le ombre degli avi dimenticati” hanno un ruolo centrale sulla scena: dagli abiti indossati agli strumenti musicali, passando per le pietanze e i mestieri svolti. Spesso l’immagine è così densa e ricca di suppellettili che è impossibile per i personaggi utilizzarli tutti: ma ciò che viene lasciato su un tavolo o all’entrata di una chiesa non viene ridotto a mero orpello decorativo. Candele, icone, ceramiche, stoffe e tappeti sembrano evocare di per sé una storia che viene da un mondo lontano nel tempo (dagli antenati) e nello spazio (geografico). Gli elementi plastici vanno oltre la confezione materiale e si caricano di gesti, pratiche e rituali sia religiosi che pagani. La presenza della comunità di pastori montanari è stata incisiva nelle scelte di Parajanov: dagli strumenti portati direttamente sul set durante le riprese, ai consigli forniti di volta in volta. Il coro rurale suona la Drimba (il loro scacciapensieri) solamente dopo aver indossato abiti tradizionali e ornato gli strumenti con fiori freschi come da tradizione. Saranno sempre i Gutzlul a suggerire al regista “il rito del giogo” che vediamo nella sequenza del matrimonio del protagonista (un’usanza che non viene dal loro popolo ma che Parajanov aveva conosciuto tramite l’antica canzone “Kolomyjka”) e quindi ri-utilizzato come allegoria di un’unione disuguale. Un altro esempio di tradizioni adattate alle esigenze del racconto è avvenuto per le maschere (nel film le vediamo indossate durante il Natale, anziché per Pasqua come avveniva realmente). Le scene sono state riprese dal vero, sia per esigenze economiche sia per rendere il più verosimile possibile la narrazione. Ricordiamo che Parajanov ha vissuto durante questo periodo nella “Chata”, l’abitazione tipica dei villaggi contadini ucraini nei dintorni di Verkhovina dove nel 2000 è stato realizzato un museo del film (Museum of shadow of forgotten ancestors) proprio nel “cottage” che ha ospitato il regista. Ne “Le ombre degli avi dimenticati” Eros e Thanatos danzano una ballata sfrenata, mentre il fato osserva il susseguirsi degli eventi. Spazio e tempo sono scanditi in sequenze episodiche di dodici quadri: dall’infanzia bucolica ed idilliaca dei protagonisti Ivan (Ivan Nikolaicuk) e Maricka (Larissa Kadoicnikova), passando per la rivalità delle due famiglie. L’omicidio del padre di lei per mano del padre di lui non ostacolerà l’amore di questi due Romeo e Giulietta dei Carpazi. La loro unione non cesserà né con l’allontanamento fisico (Ivan andrà via dal villaggio alla ricerca di nuovi pascoli) né con la morte accidentale della giovane donna. Sequenze che ricordano lo svolgimento di una fiaba alla Propp, in cui non mancherà neanche “l’aiutante magico”: il mago-sciamano del villaggio a cui in seguito si rivolgerà Palan’ja (Tatiana Bestaeva) ovvero la donna “dionisiaca” disposta a tutto pur di conquistare l’amore di suo marito Ivan, per giungere alla catarsi finale tesa verso un sentimento assoluto ed eterno, ovvero al ricongiungimento spirituale del protagonista con Maricka. In tutto questo melodramma sarà la voce degli antenati a riecheggiare fino alle giovani generazioni: fantasmi del passato che impongono regole difficili da rinnegare, per incidere su un presente che non possono rivivere. La rielaborazione del lutto di Ivan si intreccia alla vicenda personale del regista che si era sposato con una ragazza musulmana, uccisa l’anno successivo dai parenti per “la colpa” di aver sposato uno straniero. L’alter-ego Ivan è un Orfeo che non sa più cantare dopo la scomparsa dell’amata: riuscirà a riemergere da questo oblio autoimposto riumpendo il silenzio e seguendo ciò che aveva perduto. L’immagine finale delle due anime che si incontrano è etereo e sospeso, come la nebbia sottile che cinge le vesti di Maricka e il bianco leggero del suo viso, mentre le mani si intrecciano ai rami delle betulle, confondendosi in una dimensione panica.

Le ombre degli avi dimenticati è una pellicola densa di simbologia legata al rituale, costante che ritroviamo nella filmografia del regista. A partire dai quadri-didascalie come tappe dell’esistenza, passando per i momenti di performance artistica riscontrabili nei gesti condivisi (pasto, preghiere, canti) e negli oggetti delle pratiche quotidiane di una realtà sub-alterna: il film è il contenitore che racconta le loro tradizioni popolari, facendocele scoprire e rivivere nell’arco di 110 minuti. Il ritmo (che tende a farsi spesso ossessivo e spasmodico) è un’eccezione rispetto alle altre pellicole “statiche” di Parajanov: i suoi primi lavori (documentari, corti e lungometraggi) legati alla propaganda del regime verranno presto ripudiati dall’autore per una ricerca espressiva votata verso un maggiore movimento. In questa sua opera “sovversiva” non si ha un respiro documentarista, sebbene vi siano stati dei rilevamenti etnografici e studi resi possibili dalla consulenza dei pittori Jakutovic e Fedor Manailo (per la conoscenza delle tradizioni folkloriche) e del compositore Skoric (per quanto riguarda la musica popolare). Il coinvolgimento è ciò a cui mira l’happening, capace di stimolare lo spettatore ad una fruizione attiva.

“La verità artistica è lontana dalla verosomiglianza”: la poetica di Parajanov consiste nel riscoprire e dar voce a profondi ideali e valori che vengono dall’arcaico, facendo percepire quel senso di appartenenza di una comunità semi-sconosciuta e dandole voce senza cadere nel folklorismo. Successivamente il regista virerà verso il paradosso: nella pellicola “Sayat Nova”, sono le miniature sacre armene a stimolargli l’idea di creare movimento in fermi immagine. Il cineasta, forte dell’appoggio internazionale, si schiererà apertamente con i dissidenti, finendo per venire osteggiato ed arrestato dal regime. Il governo gli impedirà di riprendere normalmente il proprio lavoro anche dopo essere tornato in Armenia nel ’66 (dopo essere stato firmatario contro alcuni intellettuali ucraini). Tre anni dopo realizza “Il colore del melograno” ma la pellicola incentrata sulla biografia di un trovatore armeno del XVIII secolo verrà ritirata per “estrema deviazione del realismo russo”. Arrestato con l’accusa di furto ed omossessualità nel ’74 sarà condannato ai lavori forzati: la mobilitazione internazionale (che gli ha permesso di uscire dal campo di riabilitazione nel ’77) non farà cessare al governo i continui controlli sull’attività cinematografica. Tra carcere e rilasci ritornerà nell’84 nelle sale con il remake “La leggenda della fortezza di Suram”(stavolta grazie al sostegno dell’elite culturale georgiana). Parajanov non si è perduto d’animo durante i quindici anni di “riposo forzato” dalla regia, ma ha impiegato il proprio tempo in altro: realizzando collages e scrivendo sceneggiature e racconti durante l’isolamento assoluto. Un esempio di come l’arte possa salvare un poeta, un artista, un uomo costretto a sopravvivere in una condizione ingiusta. Il legame con l’arte figurativa ed iconografica non si interrompe una volta riacquistata la libertà, ma accompagna Parajanov per il resto della sua vita: realizza una mostra d’arte nella sua città natale di Tbilisi, nell’85 un documentario su un pittore primitivista suo connazionale e nell’88 “Ashik Kerib” sul cantastorie Mikhail Lermontov. A seguito della morte del regista, avvenuta nel 1990, verrà aperto un museo in suo onore, allestito con il materiale reperito dall’archivio privato: la sua casa era piena di dipinti, cappelli, schizzi e oggetti di ogni tipo. Purtroppo la maggior parte del materiale rimarrà solamente un progetto, eccezion fatta per il film autobiografico “Ispoved” (la confessione) ripreso dal regista Vartanov che ne realizza un documentario nel ’92 mixato con frammenti dell’archivio personale di Parajanov.

I collages del regista corrispondono al montaggio delle sue pellicole. Le parole sono segni e suoni: una sintesi perfetta che esprime i sentimenti dei protagonisti (non solo l’amore di Ivan e Maricka ma anche l’odio delle loro famiglie come la gelosia di Palan’ja). Le parole diventano talvolta canto poetico malinconico o disperato, di abbandono o di speranza: ogni situazione si tinge di un colore diverso, scegliendosi il giusto ritaglio musicale da lasciar scorrere sopra le tappe della propria esistenza, divisa in dodici capitoli. Ogni scena si apre con sottotitoli e didascalie: per Parajanov hanno lo stesso valore dei titoli dei dipinti. Le immagini sono barocche, teatrali. Un’estetica rivoluzionaria che si avvale di squarci surreali e visionari in cui il colore ha un ruolo essenziale: come nella pittura espressionista i toni dell’ambiente riempiono lo spazio esterno degli echi interiori dei protagonisti. Umori e sensazioni prendono la forma di rami rosso sangue, la psicologia viene amplificata nei primi piani che ricordano quelli di Ingmar Bergman. La pellicola è il manifesto del cinema di Parajanov, inteso come arte sintetica: intere sequenze di recitar cantando alternato da didascalie e intermezzi danzanti ne fanno un contenitore caledoscopico, capace di coinvolgere totalmente lo spettatore. Gli elementi della struttura narrativa tradizionale sono spezzati da salti temporali rocamboleschi realizzati dalle sequenze vorticose con la macchina da presa. Non mancano dolly, carrellate, soggettive di alberi che precipitano, riprese sott’acqua, a mano. Un montaggio frenetico come le danze dei Gutzul, onirico come gli incubi notturni dei personaggi: le dissolvenze incrociate estendono il loro stato alterato per poi esplodere in zoommate improvvise o in suoni provenienti dalla foresta. In quest’universo arcaico, dove la teatralità di Parajanov ricorda quella di Pasolini in “Edipo Re” e “Medea” (ma con più stoffe, colori saturi ecc) il ruolo degli avi è importante non meno della presenza della natura: la pioggia che cade sugli amanti prima della separazione, il fiume che da idilliaco si trasforma in furia mortale, passando per il candore della neve interrotto dalla fila indiana di persone e il chiaro di luna che illumina la radura durante il rito di Palan’ja, per arrivare infine al fuoco delle candele nella chiesa o del colore dei cavalli che escono dal sogno di Ivan. Bagaglio culturale che Parajanov ha appreso a partire dalla sua “prima scuola”, ovvero il negozio d’antiquariato del padre per poi affinarsi con lo studio al VGIK, dove è allievo di professori come Eisentein (regia) e Dovzenko (sceneggiatura). Sarà proprio da quest’ultimo che il cineasta riprenderà la “lezione panica” trasferendola ne “Le ombre degli avi dimenticati”. Riscontabile fin dalle prime sequenze ma con un aspetto näive innovativo: le influenze che il regista ha ricevuto dai pittori primitivi georgiani si allineano con un nuovo utilizzo dei codici espressivi: i colori vivi sono infatti vicini a quelli dei fiamminghi Bosch e Brueghel. Una coincidenza ci ricorda che nello stesso anno è uscito “Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni, a cui il cineasta ucraino può essere associato nella ricerca espressiva di un’estetica fondata sul colore.

La storia de “Le ombre degli avi dimenticati” è anche una questione di ritmo: una trama schematica, densa di epicità e pathos, in cui la visione del mondo quotidiano è “sentita” dall’elemento musicale e simultaneamente “vista” attraverso un filtro pittorico. La macchina da presa registra l’illusione della pittura per svelare, con un approccio semplice ed immediato, la vera essenza ma collocandola in un contesto figurativo plastico al limite dello psichedelico. Nonostante la stilizzazione dei movimenti e l’effetto ralenti in alcune scene, l’atmosfera visionaria diventa esperienza spontanea, di immediatezza e profondità. Suggestione sintetizzata nella scena in cui l’occhio del regista è al di sotto della superficie del lago in cui Ivan va ad assetarsi: come uno strato infranto dal contatto delle labbra del protagonista con l’acqua, labile velo che separa lo spettatore dall’attore e in cui ci è possibile afferrare per un attimo qualcosa di autentico ed assoluto. Parajanov era contro il metodo Stanislavskij, infatti per il nostro regista le azioni degli attori devono sembrare “irreali”: i loro movimenti diventano metafora, un puro segno coreografico. Paradossalmente, nello stesso istante i Gutzul interpretano realmente se stessi: la ripetizione della loro vita è nelle pratiche schematiche che ci ri-propongono ma non ha senso farsi troppe domande sui possibili significati nascosti, meglio non rompere quel contatto, quel flusso che invita lo spettatore alla condivisione del racconto. Gli interni, nonostante siano stati girati a Kiev, vedono in scena i veri Gutzul: Parajanov rifiuta le comparse, consapevole dell’impossibilità di ricreare l’atmosfera respirata sui Carpazi. Le immagini tra il mistico e il folklore ricostruiscono ciò che era stato lasciato “della vera Ucraina” da registi come Dovzenko e Savcenko. Parajanov ha così contribuito a dare lo slancio alla nouvelle vague Ucraina, diventando fonte di ispirazione per una nuova generazione di cineasti comparsi dopo di lui che hanno preferito optare per un recupero etnografico, nel rifiuto delle costrizioni socialiste, fino alla caduta del muro. Nella filmografia del loro modello assistiamo ad un ricercato mix di più culture: armena, orientale, musulmana e persiana. Andando oltre l’odio etnico e razziale, Parajanov si è posto in difesa dell’unicità dei popoli e nel rispetto delle differenti culture dopo anni di oscurantismo e di un fare artistico schiavo della standardizzazione imposta dal regime. Dando valore e dignità alle origini che contraddistinguono comunità sub-alterne, il regista ha saputo riscattarsi anche a livello individuale: come nella storia del proprio vero cognome Paradzanian, russificato da suo nonno in Paradzanov (come facevano tutte le famiglie non russe in territorio sovietico a quel tempo). Regista ateo ha saputo recuperare la simbologia religiosa ortodossa e cristiana per impreziosire le sue fiabe con un’anima mistica/trascendentale (ricordiamo che anche “Andrej Rublëv” di Andrei Tarkovskij fu censurato, ritirato e poi oggetto di mobilitazione). È nella lotta tra l’istinto di sopravvivenza degli avi e desiderio di innovazione che il protagonista Ivan/alter ego del regista si muove, creando un cosmo sospeso tra la favola e il primordiale, tra melodie e sfumature, in un vortice che vuole liberarsi dal dramma della prigionia. Nella consapevolezza del fardello dell’eredità passata, il fato come un vento spira tra le betulle e le anime esangui, infondendo anche nuova linfa e colore.

verocinema.com