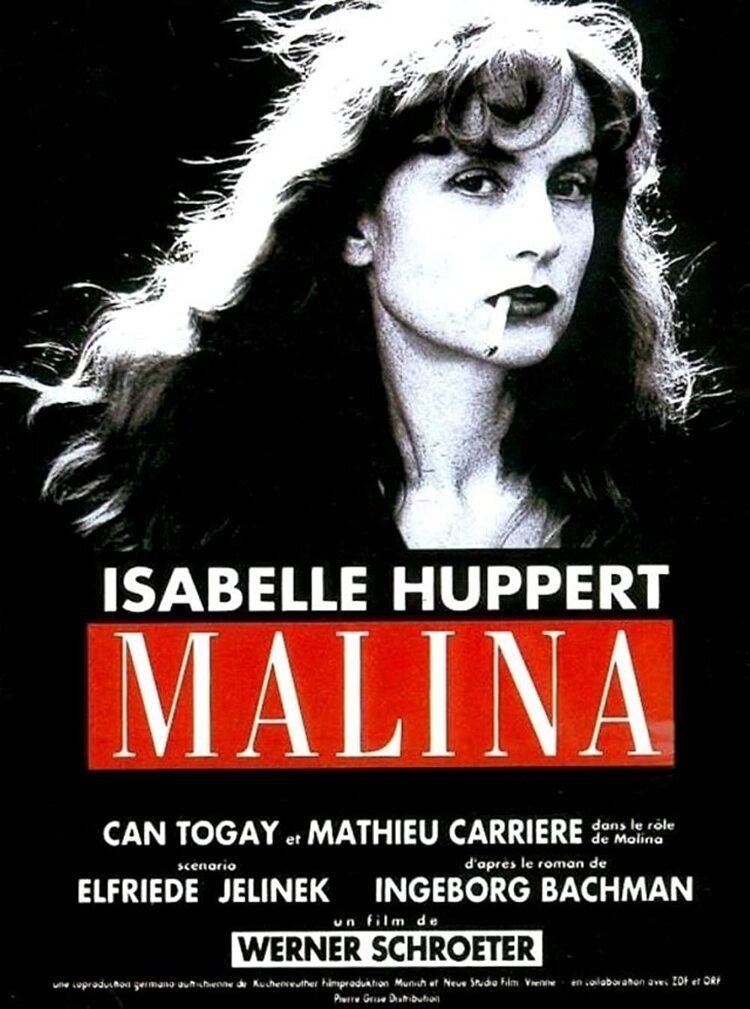

Titolo originale: Malina

Paese di produzione: Germania, Austria

Anno: 1991

Durata: 125 min.

Genere: Drammatico, Fantastico, Giallo

Regia: Werner Schroeter

Una scrittrice, tanto nevrotica da rasentare l’isteria, cerca attraverso varie avventure extraconiugali di reagire al fatto di sentirsi troppo dipendente dal marito. Il personaggio di Malina rappresenta una sorta di suo alter ego al maschile, pur se con caratteristiche femminili. Tutto finisce fra le fiamme del suo appartamento che, comunque, sembrano lasciare indifferenti i vari personaggi.

In un’intervista poco prima della sua morte nel 1973, Ingeborg Bachmann (1926-1973) dichiarava:

“Il fascismo è la prima cosa nel rapporto tra un uomo e una donna”.

Nato come un romanzo d’amore, Malina risultò ben presto un’ evidente dimostrazione di una morte, primo di un grande ciclo incompiuto, Cause di morte (Todesarten) che la scrittrice non portò mai a termine.

Qualcosa sulla scrittrice prima del film

Necessario partire da lei, Ingeborg Bachmann, Malina è il suo alter ego e Schroeter riscrive la sua biografia, la cita alla lettera, attinge a particolari della sua vita usando il lirismo delle immagini e la forza evocativa di una sceneggiatura scritta come un collage di frammenti di storie, lettere, false interviste, scene di dialogo, descrizioni oniriche. Ingeborg Bachman morì per le ustioni subite nell’incendio del suo appartamento romano, una sigaretta accesa a letto e il sonno che arrivò senza avvertire. Si fa presto a parlare di suicidio, c’è qualcosa di morboso nel volerlo credere. Ingeborg era una donna sola e infelice, ancora giovane, e in fondo una donna lo è sempre, giovane. Dunque fu un incidente. Non si può decidere di morire a Roma, in Via Giulia, magari in primavera. Neppure la protagonista del film muore, lambita dalle fiamme che invadono a piccoli falò sparsi qua e là il suo appartamento, ma non bruciano. Il fuoco depura, riscalda, non uccide se non lo vogliamo. E la scrittrice del film (Isabelle Huppert), anonima e vedremo perché, vuole sopravvivere, benchè faccia di tutto per non farlo. E’ autolesionista, s’impasticca, scrive migliaia di lettere e pagine che poi butta via in una baraonda infinita, l’appartamento di Vienna in cui vive è uno spazio irreale, di quelli che appaiono nei sogni. Nata nel 1926, Ingeborg Bachman aveva dodici anni quando Hitler entrò a Vienna e quell’esperienza fu definitiva.

I campanili della pianura dicono a nostra lode

che involontaria fu la nostra venuta e sui gradini

cademmo della malinconia, sempre più in basso,

con lucido ascolto della caduta.

Quarantasette anni di poesia, amori perduti, dolore. Vivere a Roma, dove approdò a quaranta anni, era dolce, consolava. Malina è il suo alter ego, un uomo con un nome di donna.

E veniamo al film.

Il fuoco che consuma è evidentemente metaforico, non si dice “il fuoco dell’arte”? “Il fuoco interiore”? La donna, la chiameremo così perché non ha un nome, fluttua nella vita da un’occasione all’altra, da un momento all’altro. E’ come su una zattera nel mare, ora calmo ora in tempesta. Cerca di aggrapparsi a qualcosa che la tenga a galla e Ivan (Can Togay) è un bel ragazzone a cui si attacca con disperazione felice. Ma è un amore impossibile, fra i due ci sono muri, paraventi, distanze siderali. Lui va e viene, ma è soprattutto un’assenza, e non può essere altrimenti. Lei è una donna di intelligenza astrale, tormentata, problematica, un vissuto catastrofico che balena qua e là. La maestria di Schroeter e di Elfriede Jelinek alla sceneggiatura (quest’ultimo, detto en passant, autore del romanzo Il pianista – Die Klavierspielerin e Premio Nobel per la letteratura nel 2004) è nell’inserire tagli mirati non a raccontare, che il racconto ossifica, imbalsama, ma a gettare tremolante chiarore nel buio di un passato terrificante, quando cominciarono a formarsi le paure e gli odi che divennero la carica femminista e anti-patriarcale del romanzo.

Dopo gli stivali lucidi delle SS c’era stato un padre violento e incestuoso (nel film interpretato da Fritz Schediwy), resta poco da aggiungere. Bisognava dare forza a quel SuperIo che ci salva e ci consola, chiamarlo Malina, un bel nome di donna, incarnarlo in un maschio premuroso e paterno è un’ottima idea, oltre che far felice il viennese Freud che vede confermate tutte le sue teorie. Aria di Vienna si respira in tutto il film, interni ed esterni, quella città dell’oblio, sulle rive del fiume Lete, che cantarono i versi di Robert Schindel:

Sono un ebreo di Vienna, che è la città

Che nell’intestino cieco ha cuori caldi, anche il mio

La più bella città del mondo proprio sul fiume Lete

Io qui vivo dove ho tanto da ridere

Una volta capitale dell’antisemitismo oggi è

Diventata capitale dell’oblìo

1992

L’ “oblio” è quel che regge il giuoco e dà un’aria giocosa al film, quel ritmo vorticoso come di valzer. Malina salva la donna, disperata, lacrimante, autoferita, vomitante. Si fa capitare di tutto, la nostra scrittrice, spesso al limite del burlesque, nulla che chieda comprensione o pietà in questo film, Schroeter sfugge abilmente a queste trappole, il suo è un ritratto inedito, trasgressivo, molto underground di una condizione umana delle più frequenti, ma qui eretta ad esempio. La donna svolazza da un posto all’altro senza tregua, ma sembra non concludere mai nulla, com’è tipico dei sogni, ora in severo tailleur da donna in carriera, ora con svolazzanti vestaglie di voile. Sangue, sudore e lacrime vengono offerte a Malina in cambio dell’aiuto a proteggerla da sé stessa. E’ un giuoco di morte, durerà fino alla fine, perché Ivan, infastidito, ha detto bene:“Se non sei felice, allora non scriverai e non farai mai niente di buono!” Il personaggio di Malina è interpretato da Matthieu Carrière, figura ascetica e distaccata, ma anche dolce e rassicurante, coscienza supplementare della donna di cui lei ha un dannato bisogno per ancorarsi a terra.

Nel finale, però, Malina cambia, la donna non è felice, quindi non scriverà né farà mai niente di buono, e la possibilità di essere una scrittrice fallita le fa buttare all’aria tutte le carte restanti. Stavolta però Malina guarda indifferente, mangiando frutta e verdura e assistendo placido alla decomposizione della donna. Negli specchi della sala la sua immagine scarmigliata si decuplica, una fessura nella parete la riassorbe. E’ lì in casa che deve rimanere incastonata, le parole non possono superare la soglia dell’indicibile, “su quel che non si può dire bisogna tacere” diceva Wittgenstein, ma resta un po’ di fiato per dire, sussurrando “ E’ stato un omicidio”. Soffermarsi sulla musica nel film è d’obbligo La partitura è di Giacomo Manzoni, la voce di Maria Callas spunta all’improvviso con poche battute dell’aria di Rezia nell’Oberon di Weber, quella di Lotte Lehmann nel Komm, o Hoffnung del Fidelio di Beethoven, mentre un’aria struggente dall’Antigona di Traetta cantata da Jenny Drivala allieta (si fa per dire) una bella festa in costume. Un film da rivedere, superato lo spiazzamento della prima volta. Eppure, fin dalla prima volta, ti si attacca alle costole e non ti molla.

filmtv – yume