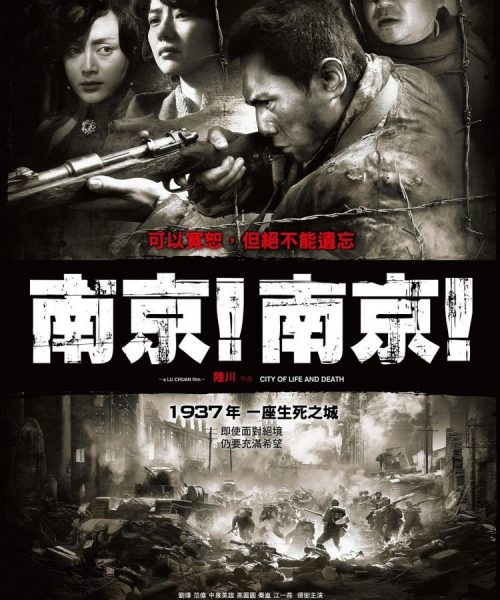

Titolo originale: Hon Zin (Cantonese) Hán Zhàn (Mandarino)

Paese di produzione: Cina, Hong Kong

Anno: 2012

Durata: 102 min.

Genere: Azione, Drammatico, Poliziesco, Thriller

Regia: Longman Leung, Sunny Luk

Hong Kong è scossa da un attentato terroristico e dal successivo sequestro di un’intera squadra della polizia. In città è dichiarato lo stato d’allerta, mentre nelle stanze degli alti poteri della polizia si scatena un aspro confronto tra due dirigenti, il giovane e “democratico” Sean Lau e l’anziano e militareggiante Waise Lee. La situazione si complica quando emerge con forza il sospetto che all’interno della polizia vi sia una talpa che collabora con i sequestratori…

Il racconto è ambiguità, il cinema è ambiguità. La realtà sfugge, si frammenta e si duplica in modo esponenziale. È filtrata, riletta, ritagliata, differita, reinterpretata. Individualizzata da strumenti tecnologici che però dell’individuo non hanno più nulla. Cold War (2012) è stato un grande successo al box-office di Hong Kong tanto da generare in tempi piuttosto brevi un sequel, che ha visto la luce nel 2016 in una veste ancor più ricca, con la prestigiosa new entry di Chow Yun-fat nel cast d’attori. Del resto già questo primo film lascia intendere nel finale una prosecuzione e un’idea di ciclo, dal momento che i due registi esordienti, Longman Leung e Sunny Luk, chiudono con un’ultima sequenza che rilancia l’azione nel futuro. Tale proiezione nella continuità costituisce già di per sé materia coerente rispetto a un film che trova la propria anima espressiva più dichiarata nella dimensione digitale, potenzialmente infinita e inifinitamente duplicabile. Non solo per gli strumenti audovisivi adottati, ma anche e di più nella struttura narrativa, che smaterializza in una miriade di letture microcellulari l’antica idea del racconto mimetico e univoco.

Come spesso accade col cinema di consumo proveniente da Hong Kong la macrostruttura narrativa è archetipica ed elementare, riletta però in un’ottica di estrema complessità espressiva. Anche stavolta ritroviamo due protagonisti, entrambi dirigenti di polizia, sulle prime in aperto conflitto ma destinati a convergere in stima reciproca. Sean Lau, giovane, serio e “democratico”, e Waise Lee, anziano, rigido e militareggiante, circondati da un’ampia gamma di personaggi secondari, tutti narrati sul filo dell’ambiguità. La polizia di Hong Kong si trova infatti a fronteggiare un attacco terroristico con successivo sequestro di un’intera squadra delle forze dell’ordine. Si proclama lo stato d’allerta in tutta la città, mentre i sequestratori spiccano la richiesta di riscatto alla polizia in cambio del rilascio degli ostaggi. Ma da subito il conflitto si chiude per lo più all’interno della polizia stessa, poiché immediatamente sorgono sospetti sulla presenza di una talpa che collabora con i rapitori, agitando di conseguenza anche il reparto interno dedito all’Anticorruzione.

Partendo dunque da uno spunto piuttosto tradizionale ed elementare, Leung e Luk confezionano nei fatti un efficace labirinto narrativo in cui, in linea con lo spirito di molto action movie hongkonghese, l’ambiguità e il relativismo morale la fanno da padroni. Nessuna certezza, nessuno è immune dal sospetto, il Bene e il Male non hanno una fissa e univoca residenza. Soprattutto è la stessa univocità del racconto che sparisce in una miriade di punti di vista, più tecnologici che umani. Il racconto è infatti scandito da un continuo bombardamento di immagini e suoni riprodotti, dalle telecamere a circuito chiuso ai monitor della polizia, dai telefoni e smartphone ai filmati dei sequestratori, da ricetrasmittenti a semplici specchi. Di più: è l’intera realtà che sembra ormai costantemente duplicata in una dimensione intangibile e sempre meno affidabile. Il GPS di cui è dotato il furgone dei poliziotti sequestrati va in panne, e d’improvviso gli strumenti che garantiscono massima sicurezza alla città si riconvertono in buchi neri di un vuoto assoluto. Senza duplicazione digitale l’intero universo sensibile sembra non avere più correlati né coordinate, niente è più leggibile. L’univocità, soprattutto, si disintegra nel momento esatto della proliferazione riproduttiva. A fianco della riproduzione della realtà viaggia, ad essa strettamente connessa, l’idea del controllo sociale con finalità di sicurezza, che ricorre in Cold War sotto forme più sottili come i microchip nascosti tra le banconote del riscatto, le valigette altrettanto dotate o l’attrezzatura che Lau porta occultata sotto gli abiti al momento dello scambio coi rapitori. Tale riflessione informa il film anche in elementi non immediatamente identificabili con la tecnologia più avanzata e, soprattutto, nei suoi specifici strumenti cinematografici: da un lato vetri opacizzanti, false vetrate/specchi e macchine tritacarta (filtrano la realtà o la distruggono), dall’altro un continuo ostacolo alla vista (quelle brevi carrellate laterali che giocano sui limiti delle pareti, sugli angoli, che rilevano immagini di realtà “a metà”). Lo strumento insomma si porta via il soggetto (la tecnologia non ha carattere individuale) e si porta via anche l’oggetto (la realtà). E la lettura è sempre più impedita, anche se si ricorre a strumenti più rudimentali come tabelle schematiche e disegni su lavagne a parete.

Si tratta di una linea narrativa che taglia trasversalmente Cold War da cima a fondo, affidata a un montaggio per lunghi tratti adrenalinico e subliminale, composto spesso di dettagli su micro-azioni quotidiane assemblate a ritmo incalzante. Una smaterializzazione narrativa che è condotta in senso micro- e macrostrutturale. Se infatti la prima metà del film è dedicata all’esposizione dell’oggetto d’indagine che già appare polverizzato in incessanti serie di interpretazioni individuali e tecnologiche (microstruttura), vi è poi una svolta che rilancia ulteriormente l’ambiguità del narrare e del vedere sulla totalità del film (macrostruttura). Con l’intervento dell’Anticorruzione si riconverte infatti in oggetto d’indagine quel che si è visto fino a quel momento, trasformando i soggetti indaganti in oggetti indagati. Ma la chiave di volta, tramite la quale s’innesca il riavvolgersi del nastro narrativo su se stesso, s’identifica in realtà un passo prima con la sequenza centrale della consegna del riscatto, in cui l’agente Sean Lau si tramuta in attore di una messinscena di secondo grado teleguidata dal misterioso sequestratore al telefono, che di fatto ha allestito per Lau un vero e proprio tessuto finzionale di atti e gesti preordinati per giungere al luogo dell’incontro: una tessitura talmente minuziosa e manierata che come tale finisce per giocare scientemente coi limiti del verosimile sfociando nell’astratto calcolo combinatorio dell’improbabile-ma-non-impossibile. Da quel momento in poi Lau non è più soggetto vedente e lettore di realtà, ma si trasforma in oggetto di visioni e letture altrui.

Un gioco di scatole cinesi (scusate l’involontario scherzo di parole) che finisce per mettere di volta in volta in cornice, in abyme, quel che si è visto su una scala pressoché esponenziale. Sono gli stessi personaggi a essere continuamente richiamati a rileggere e riconsiderare le conclusioni a cui sono giunti tramite un ulteriore strumento d’interpretazione e registrazione della realtà, stavolta non più tecnologico ma strettamente umano: la memoria e/o l’immagine mentale di una deduzione, restituite nel film per mezzo di elementi audiovisivi a metà tra il flashback e l’ipotesi.

Poi certo i due autori non si risparmiano una plateale disonestà (un’azione-chiave viene prima affermata in immagine, poi resa ambigua in un flashback), che però gioca ancora sul visto e non-visto, sull’affermato e omesso, interrogando i limiti dell’inferenza spettatoriale. In tal senso Leung e Luk espandono la riflessione metafilmica, già di per sé insita in un racconto che rimette continuamente in discussione se stesso e l’idea di diegesi, fino alle problematiche della fruizione e dei suoi automatismi, facendosi beffe delle rigidità mentali di chi vede. Così come, in un contesto filmico che si prende molto sul serio, lontano da qualsiasi accento umoristico e profondamente manierato, si finisce per percepire anche un’implicita ironia nei confronti di una realtà socio-istituzionale, Hong Kong, che si considera agli avamposti più avanzati in fatto di sviluppo tecnologico e sicurezza civile, e che si trova invece vittima della sua stessa ribalda sicumera non appena tale sistema da totalmente inclusivo (il digitale) si trasforma in inaccessibile e autoreferenziale (ancora il digitale).

Cold War conferma anche l’alta qualità spettacolare raggiunta dal cinema di Hong Kong, senza affidarsi totalmente e pesantemente alle sequenze d’azione bensì centellinandone la presenza in senso fortemente espressivo. L’azione adrenalinica e/o pirotecnica è infatti piazzata nei momenti cardinali del racconto, ovvero nell’incipit (coi consueti inseguimenti d’auto sulle highway), alla metà (la consegna del riscatto e relativa sparatoria) e in prefinale (una sarabanda di esplosioni). Sequenze che giustificano parzialmente se stesse nel puro piacere del mostrare e sorprendere, ma che rientrano anche in un sapiente progetto globale di spettacolo, costruito su lunghi brani di tensione preparatoria fino alla necessaria catarsi nella deflagrazione del caos. Per Cold War si tratta di una mostrazione adrenalinica meno artigianale e più radicata negli strumenti espressivi di ultima generazione (per le riprese di Hong Kong in SpaceCam si è convocata un’apposita équipe americana) secondo un profilo di dichiarato spettacolo hi-tech. Cinema espanso, ipertrofico, “gigante”, manierato oltremisura, alle prese con una solida struttura da action movie poliziesco che tuttavia tende a ricomprendere dentro di sé più cinema possibile, sia ultramoderno sia antico (c’è spazio pure per qualche accento da tragedia greca). Cinema che punta alto e che da metà in poi non è neanche troppo rigoroso nelle sue svolte narrative, che fa un uso eccessivo e pure fastidioso della musica a commento e che si congeda con una soluzione fin troppo prevedibile. E qualche volta viene pure da pensare che invece di trincerarsi dietro a una sequela sempre più ingarbugliata di trabocchetti i personaggi l’avrebbero risolta in mezz’ora se semplicemente si fossero parlati. Ma si tratta di un cinema che non sfugge mai da un’idea entusiasmante di totalità. Cinema totale, alfine.

Recensione: quinlan.it