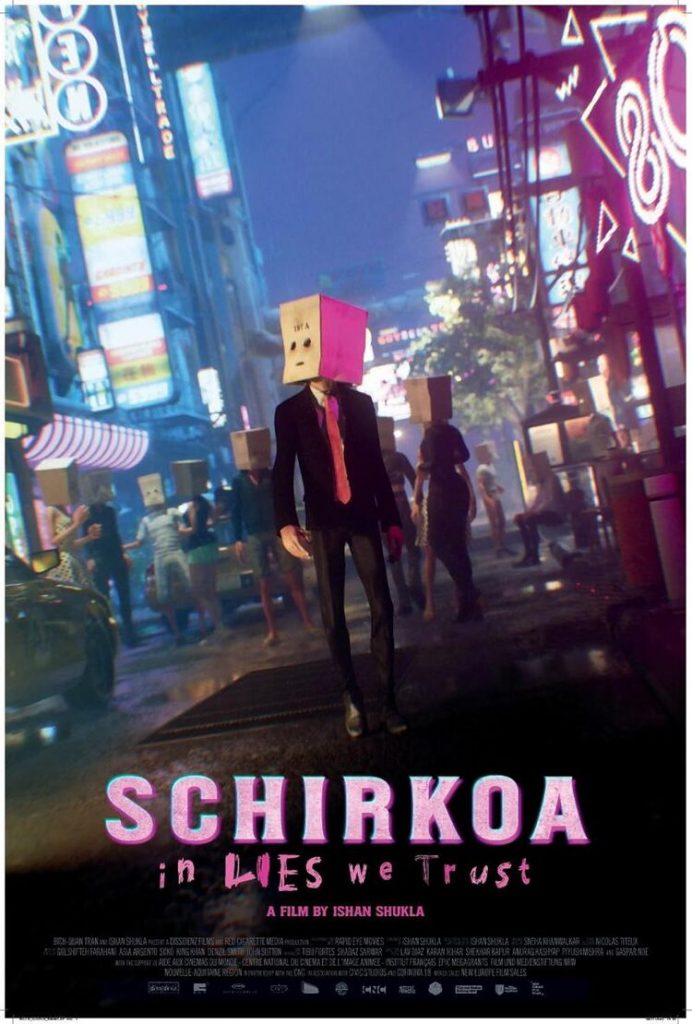

Titolo originale: Schirkoa: In Lies We Trust

Paese di produzione: India, Francia, Germania

Anno: 2024

Durata: 103 minuti

Genere: Animazione, Fantascienza, Visionario

Regia: Ishan Shukla.

In una città-tech ossessionata dall’uniformità e dalla “sicurezza”, gli abitanti devono indossare sacchetti di carta in testa per cancellare ogni differenza. 197A, impiegato anonimo e faceless, compie un piccolo errore amministrativo che innesca una frattura: la voce di una terra mitologica senza sacchetti — Konthaqa — inizia a filtrare nella società. L’equilibrio autoritario si incrina, nascono resistenze bizzarre e rituali di liberazione, e 197A si trova invischiato in un viaggio che mescola politica, visioni spirituali e una ricerca ossessiva di sé. Il racconto alterna la claustrofobia di Schirkoa alla lussureggiante utopia di Konthaqa, passando da controllo totale a un’esplosione di corpi, colori e credenze.

Schirkoa non è un film che si vede distrattamente: è un mandato visivo che ti sbatte contro il petto e ti chiede conto di quello che pensavi di sapere. Ishan Shukla porta dal corto al lungo una farsa distopica che suona antica e neon nello stesso respiro, un’opera che mischia estetiche da graphic novel, paesaggi digitali da videogioco e riti collettivi che sanno di folklore corrosivo. Qui c’è la fabbrica del consenso spiegata in termini corporei: il sacchetto di carta non è solo costume, è catechismo, liturgia del controllo che rende la cittadinanza un corpo senza volto, dove il disagio diventa norma e la differenza reato.

Lo stile visivo è la prima dichiarazione di guerra: animazione che sfida la dolcezza — non è carina, è sbattuta, granulosa, ipnotica. Le figure sono schematiche, costruite come icone consumate: non è un errore estetico ma una scelta morale. Ogni inquadratura sembra presa da un fumetto sacro contaminato da interferenze digitali; i volti sono meno volti che maschere governative, e lo spettatore è costretto a ricomporre soglie di empatia pezzo dopo pezzo. Questo film pretende partecipazione attiva: non ti consegna spiegazioni, ti offre simboli e ti invita a leggere il codice.

Il cuore narrativo pulsa su due registri che si rincorrono: la macchina del potere che normalizza e il canto della terra che disobbedisce. 197A — l’eroe senza nome — è al tempo stesso nostro specchio e ago della bilancia: un funzionario che inciampa nella propria coscienza e diventa, suo malgrado, il vettore del disordine. La forza del film sta nel trasformare l’errore amministrativo in atto sacrilego: una microfaglia che rivela un macro-progetto autoritario. Shukla non si limita a invocare la tirannia tecnica; la mette in scena come rito, con segni, simboli, processioni e punizioni che ricordano quegli stati dove la burocrazia è religione.

La tensione politica convive con una vena esoterica che rende il film elettrico: la presenza di miti, riti e il concetto di “terra senza sacchetti” prendono la forma di un richiamo ancestrale. Schirkoa insinua l’idea che l’uniformità sia una religione civile e che la liberazione sia una pratica quasi mistica — non una rivoluzione tecnocratica, ma una rinascita rituale di corpi e linguaggi. Questa miscela fa del film qualcosa di più di una critica sociale: è un trattato sul desiderio di essere visti e sull’orrore di essere resi intercambiabili.

La sceneggiatura è ambiziosa fino all’ossessione: stratifica temi (identità, controllo, comunità, queerità, ecologia, messianismi) quasi come un compositore aggiunge strati di strumenti. A tratti la densità premiata dal coraggio autoriale diventa peso: alcune sottotrame restano appena abbozzate, gli archi dei personaggi potrebbero beneficiare di più spazio per respirare. Eppure questa stessa densità conferisce al film la sensazione di un’opera-mondo — di quelle che promettono di essere riviste e dissezionate più e più volte. Questa ambizione smisurata è insieme la sua più grande gloria e il limite che talvolta lo rende faticoso: gira a volte su se stesso, ma lo fa come chi cerca di decifrare mappamondi proibiti. (nota critica: la sensazione di film “schiacciato dall’ambizione” è stata notata anche in alcune recensioni festivaliere).

La spartizione in due registri — Schirkoa e Konthaqa — funziona come contrappunto tematico e formale: la prima metà stringe, controlla, smussa i desideri; la seconda esplode in sensualità collettiva, celebrazione del corpo e ricostruzione di un linguaggio perduto. Il passaggio tra le due non è mera traslazione geografica ma metamorfosi ontologica: il protagonista attraversa una dissolvenza dell’Io che potrebbe essere letta tanto come liberazione quanto come sogno indotto. Qui il film assume toni quasi di epica mitopoietica: la rivoluzione non è più solo politica ma rituale di ricreazione sociale. Critici diversi hanno sottolineato questa doppia anima, arrivando a definire la seconda parte come una sorta di contro-utopia carnale che rimette in gioco il concetto stesso di leadership e di carisma collettivo.

Sul piano sonoro e del casting, Shukla spariglia le carte: una voce internazionale (presenze vocali famose e camei) che conferisce al tutto un’aura di polisemia globale. La colonna sonora — quando si abbandona al ritmo tribale di Konthaqa — diventa corpo e non tappeto: percussioni che domano il respiro, canti che ricuciono una comunità dilaniata. Tecnicamente la messa in scena è audace: sono visibili gli scarti, le cuciture della CGI e i momenti di “videogioco” che alcuni spettatori troveranno disturbanti — ma anche qui, volendo, la sgradevolezza è scelta politica: rifiuto della patina perfetta che rende tutto consumabile e incolore.

La grandezza di Schirkoa sta nella sua volontà di non essere rassicurante. Vuole essere un’epifania distruttiva: si percepisce il desiderio di scuotere chi guarda, di insinuare domande che restano come graffi. Non tutti i fili narrativi si chiudono con ordine, non tutte le metafore si spiegano; eppure la potenza immaginifica è tale che il film si impianta nella mente come un titolo che crescerà col passare delle visioni. È un’opera che reclama discussione, analisi, letture opposte: il suo potenziale di cult è reale — un’opera che può essere amata perché sbilenca e odiata perché non comoda.

Se vuoi un giudizio netto: Schirkoa è un debutto che osa troppo per essere semplice e abbastanza coraggioso da non chiedere perdono. È clamoroso perché non implora emozioni facili; è dettagliato perché intesse simboli, rituali e architetture sociali; è ben fatto perché, al netto delle imperfezioni, possiede una voce visiva e concettuale rarissima. Per lo spettatore che ama il cinema che pensa, che ardentemente sospetta che la forma stessa possa essere protesta, questo film è un evento.