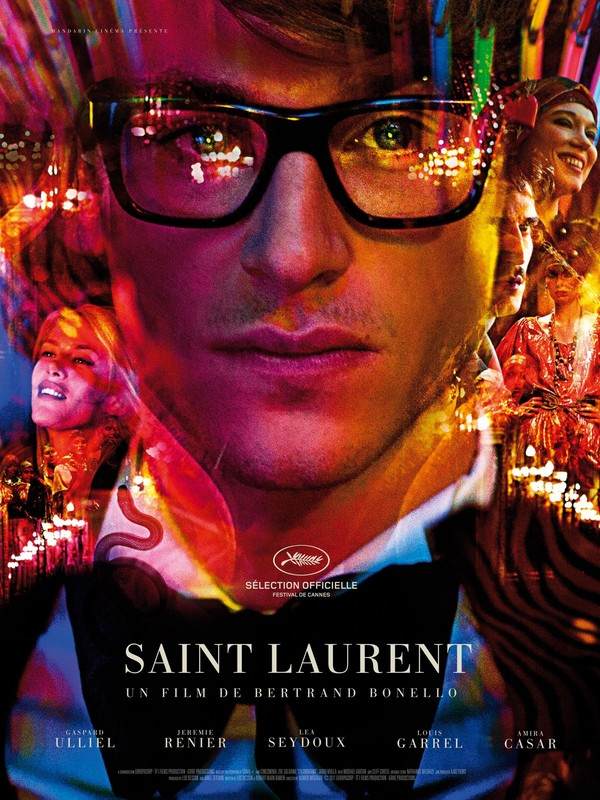

Titolo originale: Saint Laurent

Nazionalità: Belgio, Francia

Anno: 2014

Genere: Drammatico, Visionario

Durata: 150 min.

Regia: Bertrand Bonello

Dopo la piatta ispezione voyeuristica messa in atto da Jalil Lespert, Bertrand Bonello s’appropria del cognome “Saint Laurent“ e si libera dell’ingombrante nome “Yves“. Il suo Saint Laurent narra non di una vita, ma della perdita di un’identità nominale e di una duplice metamorfosi, storica e cinematografica: come e quando un nome divenne marchio, come il cinema può “de-museificare” un marchio fossilizzato e trasformarlo in simbolo eterno della decadenza.

Se l’Yves Saint Laurent di Lespert pretendeva di colmare i vuoti e di saturare un’identità sfuggente (mai “cui prodest?” fu così interrogativo), il Saint Laurent di Bonello aspira, e riesce, a svuotare (di senso) un “pieno”.

Per Bonello l’ex enfant prodige di Dior non è (solo) il bambinone sognatore che voleva giocare “gratuitamente“ con le forme. Il Saint Laurent bonelliano è, semplicemente e viscontianamente, l’ultimo dei decadenti, l’ultimo dei Dandy, un Ludwig di Baviera tragicamente fuori tempo massimo. La sua tragedia non è dunque personale, come potrebbe esserlo in un tradizionale racconto biografico, ma storica.

Occultatore dell’orrore di anime che comunque “sono altrove“, Saint-Laurent è colui che, sposando i principi e le pratiche del dandysmo, ha saputo declinare la maschera wildiana in tessuto scintillante e svolazzante nel quale eclissarsi. Se Yves è figlio del suo tempo, il “Santo” Lorenzo è icona, apparenza, miraggio. Un miraggio “in azione“, che si spegne ben prima della morte di Yves. Rifuggendo il contatto diretto col mondo, con la “pelle” del mondo, Saint Laurent ricopre, manipola, cancella i difetti, sublima, s’impossessa dell’altro per farne ciò che dovrebbe essere ma che non può (più) essere. Una costatazione, questa, che lo spingerà, nel 1976, a rinunciare all’ideale, ad agiarsi sugli allori, a ritirarsi nel suo mausoleo.

Bonello manipola la materia biografica come Saint Laurent manipola i tessuti: per adornare la disperante nudità di corpi che non vogliono cambiare pelle. L’autore di Tiresia – altra metamorfosi, quella di un essere che, come lo stilista, “ha un dono e ne fa’ dono” all’altro – decostruisce il “sistema Bio-pic“, sfalda la cornice del quadro, ricaccia le (psi)convenzioni parafreudiane per erigere un monumento alla decadenza, allo splendore della decadenza. Oggetto inevitabilmente imperfetto, Saint Laurent deborda come può debordare un’opera che si vuole “totale“, eccedente come la foto-ritratto dello stilista, troppo grande perché entri in un furgoncino.

Nel momento in cui i paradisi diventano artificiali e la memoria storica s’intreccia con la memoria selettiva di un personaggio di finzione, il tempo della narrazione si frammenta, il racconto si sfalda (piccoli frammenti da un lato, sequenze-fiume dell’altro), lo schermo si scompone e diviene puzzle. Il lungo finale è in questo senso esemplare, dilatato e interminabile perché celebra, contestualmente, una duplice morte (quella del creatore Saint Laurent e quella dell’ultimo dei Dandy) e dà conto di una trasfigurazione (dal marchio all’icona) che si vorrebbe eterna. La trasfigurazione è, cosa oramai certa, l’unico “evento“ narrativo, l’unico processo che interessi l’autore de L’Apollonide.

La bellezza è nel passaggio, nella transizione. Tutto il resto è museo.

Recensione: spietati.it