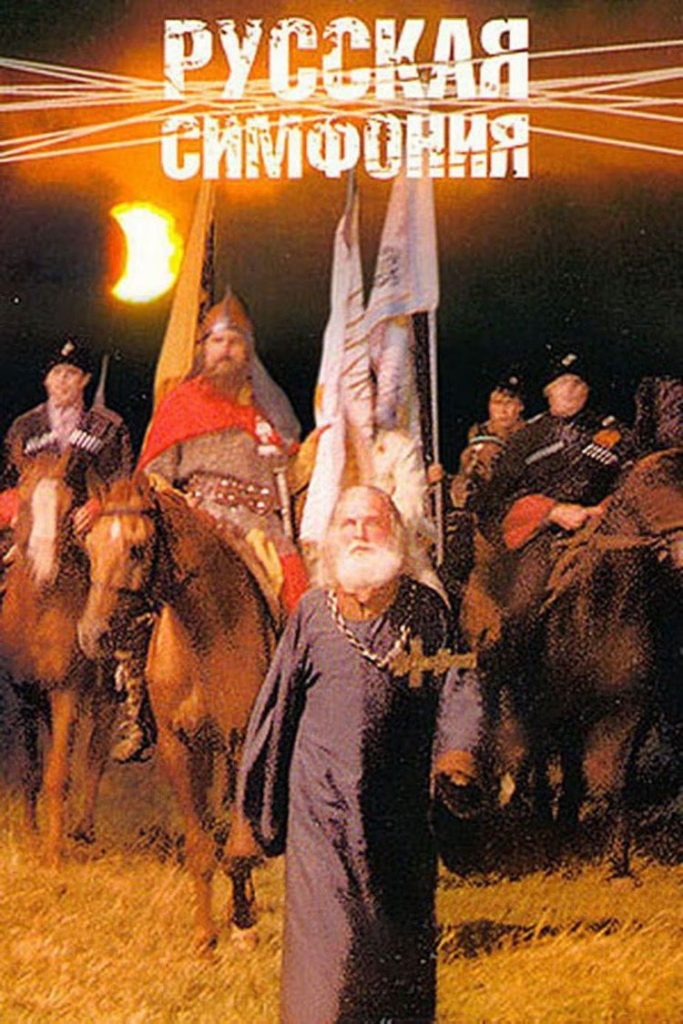

Titolo originale: Russkaya simfoniya

Paese di produzione: Russia

Anno: 1994

Durata: 96 minuti

Genere: Drammatico, Fantascienza, Visionario

Regia: Konstantin Lopushanskiy

Sinossi:

In una Russia devastata da un collasso imminente, un gruppo di intellettuali, artisti e figure emarginate vaga attraverso una città spezzata, avvolta da un’atmosfera post-apocalittica fatta di nebbie, rovine, incendi e silenzi. Un musicista, reduce da un passato di gloria mai realizzata, attraversa questo paesaggio desolato cercando di dare un senso alla catastrofe in atto. Le persone che incontra, frammenti viventi di una cultura al tramonto, incarnano la lenta dissoluzione di un mondo e il tentativo disperato di recuperare una forma di spiritualità, di dignità, di musica — mentre il Paese intero scivola verso l’estinzione morale e fisica.

Recensione:

“Russkaya simfoniya” è uno di quei film che sembrano nascere già vecchi, come se li avesse partoriti direttamente un archivio polveroso trovato tra le macerie. Lopushanskiy crea un universo che non è futuro né passato, ma un eterno presente degradato, dove la realtà assume la consistenza di un canto funebre. Qui non c’è solo il collasso di una nazione: c’è la fine della possibilità stessa di immaginare il domani. Ogni inquadratura è un’epigrafe.

L’atmosfera è ciò che domina, schiaccia, soffoca. L’aria è pesante, densa di polvere e disperazione. Le strade appaiono come vene collassate, l’architettura sembra una cicatrice. Il regista non punta a un realismo storico, ma a una percezione metafisica della decadenza: il mondo è una stanza che si sta svuotando dell’ossigeno e tutti i personaggi respirano più lentamente, come se avessero accettato la fine molto tempo prima di noi. E in mezzo a questo cimitero vivente c’è lui, il musicista, l’unico che tenta ancora di far vibrare qualcosa che assomigli a una nota umana.

Lopushanskiy ha un modo unico di filmare la disperazione: non la mostra mai come isteria o caos, ma come una calma avvelenata. È il silenzio a fare paura. Il silenzio delle strade, delle case abbandonate, degli occhi dei personaggi che sembrano guardare attraverso te, come se avessero già visto tutto quello che potevi dire e non se ne fossero più interessati. In questo clima, la musica diventa un frammento di memoria, un residuo di ciò che eravamo. È una sinfonia soffocata, proprio come la Russia che il film ritrae: un corpo che continua a suonare anche dopo la morte.

Ogni personaggio incontrato è una metafora incarnata: il poeta che ha perso la lingua; il soldato che non sa più riconoscere il nemico; la donna che parla per enigmi come se la logica fosse un lusso di un’altra epoca. Sono figure archetipiche, ombre che si trascinano attraverso l’incubo come emissari di un mondo dissolto. Non hanno alcuna speranza: eppure ognuno di loro custodisce una scintilla, una minuscola insistenza sulla vita. Questo è forse il gesto più violento del film: mostrare un popolo che continua a muoversi quando non c’è più alcun motivo per farlo.

La regia è austera, quasi ascetica. Le inquadrature statiche sembrano quadri iconici corrotti, icone ortodosse divorate dal fumo. Lopushanskiy usa la luce come arma: una luce pallida, malata, che sembra filtrare da un sole morente. Tutto è immerso in colori lividi, come se il film stesso fosse stato contaminato. È un linguaggio visivo che non concede mai sollievo: ogni colore è un sintomo.

La dimensione religiosa è onnipresente, ma mai catechistica: è una religiosità agonizzante, un cristianesimo ridotto a ossa, un’invocazione che non si aspetta risposta. È la fede come unico modo di restare umani mentre il mondo crolla. L’Arca non salverà nessuno — neanche qui. La sinfonia che dà il titolo al film non è un atto eroico, ma un requiem.

Nel film si percepisce una Russia che non è geografica, ma inerziale: un’idea di popolo annientata dalla storia, dal fallimento, dalla perdita del futuro. Ma quello che colpisce è la delicatezza con cui il regista scolpisce il dolore. Non c’è cinismo, non c’è sarcasmo: c’è un’elegia disperata, un atto d’amore per tutto ciò che sopravvive anche quando non dovrebbe. Il musicista, con il suo vagare senza direzione, diventa il simbolo di questa strana resistenza: la volontà di trasformare il rumore del mondo — rumore duro, metallico, insensato — in un ultimo, fragile tentativo di armonia.

Il finale non salva, non consola, non chiude. È una dissolvenza nel nulla, come se il film stesso non sapesse più dove appoggiarsi. Eppure rimane addosso una sensazione forte, quasi fisica: quella di aver attraversato una rovina che ci appartiene, una rovina che parla di tutti noi quando smettiamo di credere in qualcosa e continuiamo a vivere per inerzia. “Russkaya simfoniya” è una meditazione brutale, una preghiera spezzata, una diagnosi spietata dell’anima collettiva. È un film che non consola, ma illumina — con una luce fioca, disumana, ma vera.