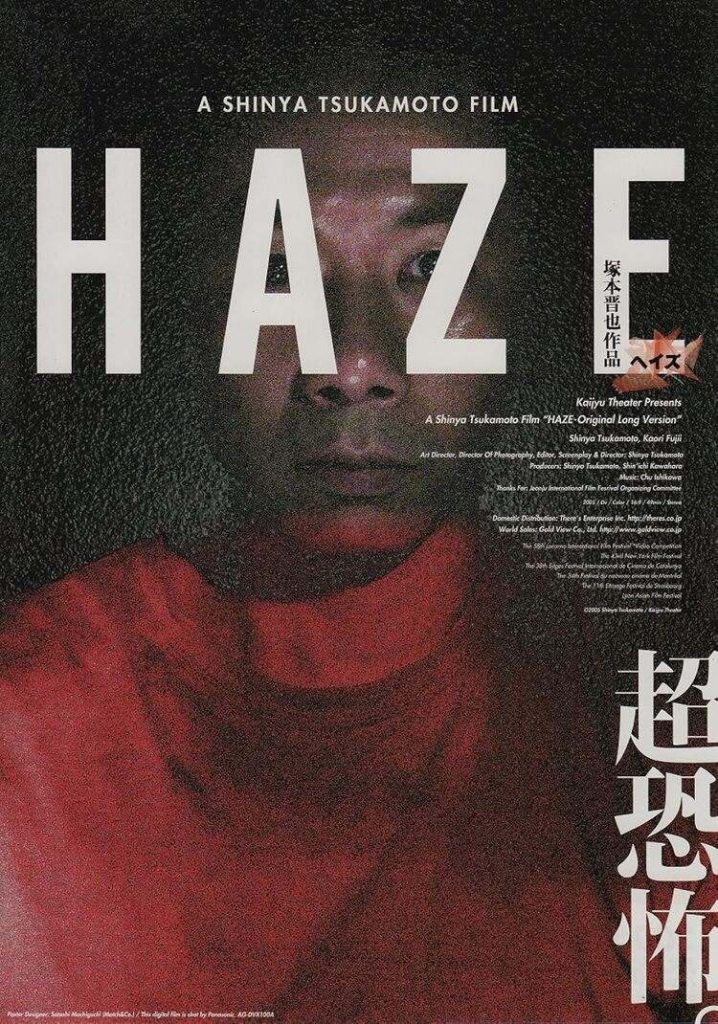

Titolo originale: Haze

Nazionalità: Giappone

Anno: 2005

Genere: Drammatico

Durata: 49 min.

Regia: Shinya Tsukamoto

Con Haze Shinya Tsukamoto fa sprofondare lo spettatore in un incubo claustrofobico, nel quale la sola speranza è quella di riuscire prima o poi a “riveder le stelle”…

Claustrofobia

Un uomo si sveglia e si trova rinchiuso in una piccola stanza buia, dove riesce a muoversi a malapena. Non ricorda perchè si trova nella stanza e come ci è arrivato. Ferito, sanguina lentamente verso una morte che sembra inesorabile. [sinossi]

Incontrarsi ciclicamente con il cinema di Shinya Tsukamoto è una terapia consigliata a tutti gli amanti della celluloide: anche nei suoi passaggi meno scintillanti – la recente elaborazione del lutto di Vital o il pazzoide horror collegiale Hiruko the Goblin – è sempre possibile riscontrare i germi di una libertà formale ed etica tra le più dirette e inadatte alla reclusione in gabbie strutturali avvistabili nella contemporaneità (sempre in Giappone viene spontaneo pensare all’esperienza iperproduttiva di Takashi Miike, e non a caso spesso e volentieri i percorsi dei due registi si sono incrociati).

Haze, presentato nella Compétition vidéo al Festival di Locarno 2005, nasce dall’esigenza di dirigere un cortometraggio da inserire nell’annuale Digital Sam in Sam Saek indetto dal coreano Festival Internazionale del film di Jeonju: si è già avuto modo di entrare nello specifico per quanto riguarda l’operazione di quest’anno, nella quale a far compagnia a Tsukamoto erano Apichatpong Weerasethakul e Song Il-gon, e non è il caso di reiterare discorsi precedentemente affrontati. È però interessante ricordare come durante l’analisi del cortometraggio di Tsukamoto ci si soffermasse sulla progressiva mutazione del rapporto tra il corpo umano e l’esterno presente nelle ultime opere. Elemento di riflessione che deflagra decisamente nella versione estesa (cinquanta minuti) di Haze: l’uomo racchiuso nello spazio angusto nel quale non riesce a trovare mai una reale postura, costretto a strisciare mani e piedi in un labirinto claustrofobico oppure a tenersi in precario equilibrio per evitare di venir trafitto da chiodi, è il simbolo perfetto di un percorso cinematografico che ha progressivamente eliminato le scorie proprie dell’esperienza cyberpunk – che animava splendidamente la cornice schizofrenica dei due Tetsuo e del mediometraggio Denchu Kozo no Boken, vale a dire Le avventure del ragazzo del palo elettrico – per addentrarsi nel territorio visivamente meno eversivo ma ideologicamente ancora più destabilizzante dell’essere umano all’interno della società industriale. Essere umano che diventa, o forse non può essere altro che carne pronta a venire dilaniata, svilita, straziata: era così nei protagonisti minati dal tumore di A Snake of June e nella gelida esecuzione delle autopsie in Vital, dove la massa era ridotta a semplice mucchio di fibre e muscoli, ed è così anche nell’incubo senza apparente via d’uscita di questo ultimo lavoro.

Quasi completamente muto, affidato agli ansimi del protagonista e ai rumori che lo accerchiano, minacce pronte a mostrarsi improvvisamente in tutta la loro assurdità ineluttabile (il martello che irrompe con cadenza metronomica dalla fessura nel muro per piombare sulla testa del protagonista, per esempio), Haze sviscera i temi cari all’autore senza dare mai l’impressione di trovarsi di fronte a una mera elencazione di poetiche visionarie, e si pone di diritto tra i capisaldi dell’intera filmografia di Tsukamoto.

Proprio come il primo Tetsuo al quale, nonostante le differenze estetiche appuntate in precedenza, appare impossibile non imparentarlo, visto che sia la strutturazione episodica e profondamente anti-narrativa sia l’utilizzo di un mezzo di ripresa leggero riportano alla mente le dinamiche produttive del suo esordio nel lungometraggio. Già, il mezzo usato per le riprese: nel 1989 il regista di Tokyo si era affidato al 16mm, nel 2005 è la DVX-100 della Panasonic a far bella mostra di sé. In entrambi i casi un mezzo comodo e capace di notevole fluidità di movimenti, oltre che sintomo di un low budget che permette di far risaltare ulteriormente la genialità insita nel progetto. In questo modo Tsukamoto può permettersi una vicinanza all’oggetto dello sguardo, l’uomo intrappolato in uno spazio ben poco vitale, che aumenta il pathos della vicenda e rende partecipi in maniera a tratti insopportabile, come la dolorosa sequenza che vede Tsukamoto – anche attore, oltre che montatore/direttore della fotografia/sceneggiatore/scenografo, arte nella quale si diletta con risultati rimarchevoli anche in opere di colleghi come dimostrano Ichi the Killer di Miike, con il quale gira anche Dead or Alive 2, Marebito di Takashi Shimizu e Koi no Mon di Matsuo Suzuki – ferito ai piedi da chiodi appuntiti e aggrappato con i denti a un tubo di metallo. Il suono amplificato nel silenzio irreale che produce la dentatura a contatto con il metallo è una delle esperienze più stridenti e insostenibili di questi anni, pari per intensità e crudezza fisica all’uso degli ami nel Seom di Kim Ki-duk.

Ma ciò che rende la visione della versione lunga di Haze fondamentale rispetto al cortometraggio non può essere ristretto alla sola espansione dell’atmosfera claustrofobica e allo studio millimetrico sull’angoscia; è da un punto di vista squisitamente drammaturgico che si evidenziano le differenze più macroscopiche. A balzare agli occhi è innanzitutto la completezza della costruzione del personaggio interpretato a Kaori Fujii, lasciato come semplice bozzetto nella versione di ventotto minuti.

L’attrice, compagna di strada di Tsukamoto già in Tokyo Fist e vista anche nel primo Ju-On di Takashi Shimizu, delinea un personaggio liricamente sospeso tra la crudeltà dell’incubo – il lago di sangue attraversato da arti nel quale la coppia si lancia alla ricerca della salvezza – e la delicata elegia finale. Ed è proprio nella sua conclusione, lontana dal lugubre incedere della prima parte, quasi estranea a ogni possibilità reale che Haze si sublima definitivamente, ponendosi come vero e proprio punto di (ri)partenza, ulteriore tassello essenziale nella filmografia stupefacente di un regista unico nel suo genere. Regista che ultimamente sembra aver anche trovato una propria positività lontana dal nichilismo degli esordi (come dimenticare la partenza “alla conquista del mondo” dell’agglomerato uomo/macchina di Tetsuo seguita dall’inequivocabile scritta Game Over?): sia A Snake of June che Vital si chiudevano con un pur labile sentimento di speranza. Qui la coppia oramai anziana, dopo aver attraversato i tunnel della mutilazione e del dolore, guarda insieme il blu del cielo.

E si può finalmente tornare a respirare…

Recensione: quinlan.it