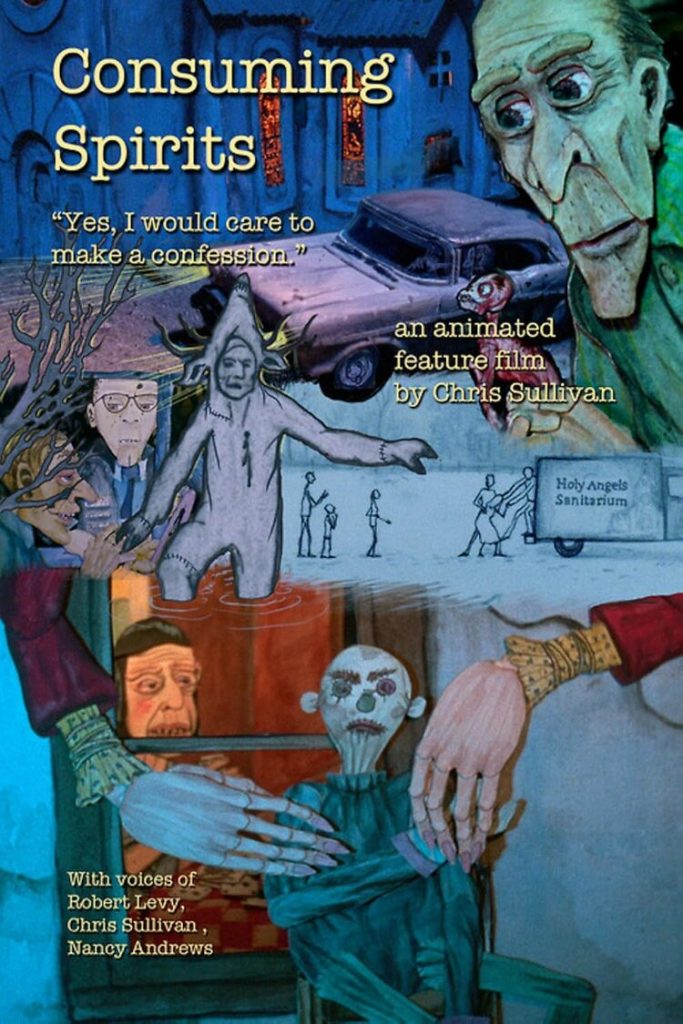

Titolo originale: Consuming Spirits

Titolo Internazionale: Consuming Spirits

Paese di produzione: USA

Anno: 2012

Durata: 136 min.

Genere: Animazione, Drammatico, Commedia, Thriller

Regia: Chris Sullivan

In una cittadina industriale che sembra vivere in uno stato di crepuscolo permanente, tre individui consumati — Earl Gray, Genny Violet e Victor Blue — trascinano le loro vite tra alcol, segreti familiari e cicatrici che non trovano mai pace. Le loro esistenze appaiono inizialmente separate, come traiettorie disordinate, ma lentamente si rivelano intrecciate da un passato comune fatto di omissioni, incidenti taciuti e colpe ereditate. Attraverso un’animazione ruvida, fratturata, che sembra provenire direttamente dagli strati più profondi della memoria, Consuming Spirits svela un mosaico di traumi e confessioni mai pronunciate. La città stessa appare come un organismo che osserva, custodisce e distorce, mentre i personaggi cercano una forma di redenzione impossibile. Un racconto lento, inquieto e rituale, dove i fantasmi non sono entità esterne, ma ricordi che non si lasciano seppellire. Una discesa nei sotterranei dell’anima, dove ogni gesto quotidiano diventa un indizio e ogni sguardo una ferita.

Ci sono film che non si guardano: si attraversano.

Ci sono opere che non intrattengono: ti prendono per un polso, ti tirano dentro una stanza che non ricordavi di aver vissuto, e quando riemergi hai addosso l’odore del liquore versato sulle ferite, il senso di colpa dei ricordi che non si lasciano seppellire, il tremito sottile che ti assale quando riconosci in uno sconosciuto una scheggia della tua stessa ombra. Consuming Spirits è esattamente questo: un’esperienza che resta addosso come una macchia impossibile da smacchiare, un gesto di animazione che non vuole essere delicato, ma necessario.

Chris Sullivan ci consegna un film che sembra provenire da un’altra dimensione: un universo dove l’animazione non serve a creare mondi fittizi, ma a rendere più sopportabile una verità troppo dolorosa per essere filmata dal vivo. È un’opera-mondo, un organismo in decomposizione che respira, sanguina e si muove con lentezza rituale.

La città di Magguson, che fa da sfondo, appare come un vecchio organismo industriale che non vuole morire: una creatura spossata, colma di tossine, fatta di fabbriche, legno marcio, strade bagnate d’inverno e ospedali che nessuno vuole visitare. È il tipo di posto dove la realtà ha qualche crepa in più del solito, abbastanza larga da far filtrare presenze e ricordi che non dovrebbero tornare.

I tre protagonisti — Earl Gray, Genny Violet e Victor Blue — sono anime in stato di combustione lenta. Ognuno di loro sembra portare addosso una costellazione di traumi che non hanno mai smesso di fermentare. Sono spiriti consumati, certo, ma anche consumatori di spiriti: alcol, fantasmi, memorie, verità occultate in qualche faldone d’archivio.

È questa doppia accezione del titolo che fa vibrare il film: non è solo la dipendenza dal bere, ma una dipendenza dal dolore stesso, come se ogni personaggio avesse bisogno del proprio tormento per non evaporare.

Earl Gray, con la sua voce stanca che dirige un programma radiofonico di giardinaggio, sembra uno che parla di piante solo per non parlare di sé. Ogni volta che apre bocca pare confessare e dissimulare allo stesso tempo. Si muove come un uomo che ha già vissuto troppo, un sopravvissuto alla propria vita.

Genny Violet, la presenza più inquieta del trio, è attraversata da un dolore che non ha nome. Si occupa della madre, scivola nella routine come se stesse sempre scappando da qualcosa che però la segue ovunque. È una figura che porta il peso delle tragedie mute, quelle che non esplodono ma somigliano a un veleno lento. E poi Victor Blue, dolce e devastato, affezionato all’alcol come un uomo che ha scelto di farsi divorare da ciò che può almeno promettergli un momento di quiete.

Il film si costruisce come un mosaico fratturato.

Le tecniche di animazione cambiano come cambiano i ricordi: collage di ritagli, matite tremanti, stop-motion sgraziata, acquerelli sporchi come pagine di un quaderno trovato in un seminterrato. Ogni tecnica sembra evocare un livello differente della coscienza, un diverso strato di traumi sepolti. Non c’è mai la sensazione di assistere a un capriccio estetico: qui tutto è simbolo, tutto è cicatrice.

La narrazione si svolge come un incantesimo storto.

I tempi sono dilatati, le linee narrative si intrecciano solo quando decidono loro, come sogni che insistono a sovrapporsi. Nulla arriva “in ritardo”: tutto arriva quando deve farlo, anche se il pubblico non è pronto.

Questa struttura spezzata, volutamente disallineata, somiglia a un rituale di evocazione, come se Sullivan stesse tentando di ricostruire un trauma collettivo partendo da tre individui che non riescono più a separare ricordo, colpa e identità.

La cosa più affascinante, però, è il modo in cui l’opera sembra respirare di un sottotesto metafisico.

Non è un film “esoterico” nel senso banale del termine; è qualcosa di più sottile, più insinuante, più vicino a quelle verità che non si possono dire senza perdere un pezzo di sé. In Consuming Spirits si ha la netta impressione che le vite dei protagonisti siano regolate da forze invisibili: la memoria come entità autonoma, il caso come strumento, la colpa come divinità.

La città stessa sembra possedere una volontà: non lascia scappare, non perdona, non dimentica. Ogni strada, ogni edificio, ogni deserto di neve appare come un sigillo, un simbolo, un marchio.

È un film dove la realtà è più vicina all’incubo che al documentario, ma un incubo che riconosci proprio perché non ha bisogno di mostri: basta la vita stessa.

La colonna sonora – malinconica, quasi ipnotica – non accompagna le immagini: le trascina sottoterra.

Le melodie sembrano provenire da un pianoforte abbandonato in un ospedale psichiatrico, o da un violinista ubriaco che suona per sé stesso in un parcheggio vuoto. È un suono che culla e inquieta, come la voce di un amico morto che ti parla nei sogni.

Ciò che impressiona è la lentezza programmatica dell’opera.

Sullivan rifiuta il tempo moderno, la velocità imposta, la narrazione a incastro studiata per non far respirare lo spettatore. Qui il respiro è tutto: lento, pesante, rituale. È una lentezza che diventa parte dell’atmosfera tossica e insieme liberatoria del film.

Ed è proprio questa lentezza a permettere al dolore dei personaggi di depositarsi come polvere su tutto ciò che vedi.

Quando finalmente i legami segreti tra Earl, Genny e Victor vengono rivelati, non c’è shock; c’è riconoscimento.

Come quando si scopre che un trauma che credevi tuo apparteneva anche ad altri.

Come quando capisci che certe ferite non sono personali, ma ereditarie, trasmesse come un virus, come una maledizione.

Tutto il film è un’esplorazione delle genealogie del dolore: non esistono traumi isolati, esistono radici. E quelle radici affondano in un terreno che nessuno vuole scavare ma che prima o poi reclama la sua verità.

Il risultato finale è devastante e insieme inspiegabilmente consolatorio.

Non perché offra una soluzione, ma perché offre una forma: una rappresentazione visibile di ciò che spesso resta invisibile.

Consuming Spirits è un’opera sulla memoria e sulla sua impossibilità di essere contenuta; sulla fragilità umana come condizione universale; sull’alcol come anestetico e come sacramento; sulla famiglia come ferita primaria.

È un film che osserva i suoi personaggi con pietà e ferocia, mai con moralismo.

Un film che tratta l’essere umano come un enigma irrisolto, come un contenitore di colpe che non siamo sicuri di meritare o di aver ereditato.

Un film che suggerisce – senza gridarlo – che certe strutture della nostra vita non sono casuali, ma trappole costruite molto prima della nostra nascita.

Guardare Consuming Spirits è come sedersi davanti a uno specchio incrinato: vedi te stesso, ma diviso in frammenti, e ogni frammento riflette un dolore diverso.

Eppure, proprio in questa frammentazione c’è un barlume di verità: non siamo interi, non siamo lineari, non siamo mai solo ciò che raccontiamo.

Siamo un collage, una stratificazione, un insieme di ricordi presi da chissà dove.

Alla fine, la catarsi non è un’esplosione, ma un sussurro.

Una resa dolce.

Un’ammissione.

Consuming Spirits non offre redenzione: offre accettazione.

Ed è un dono molto più raro.