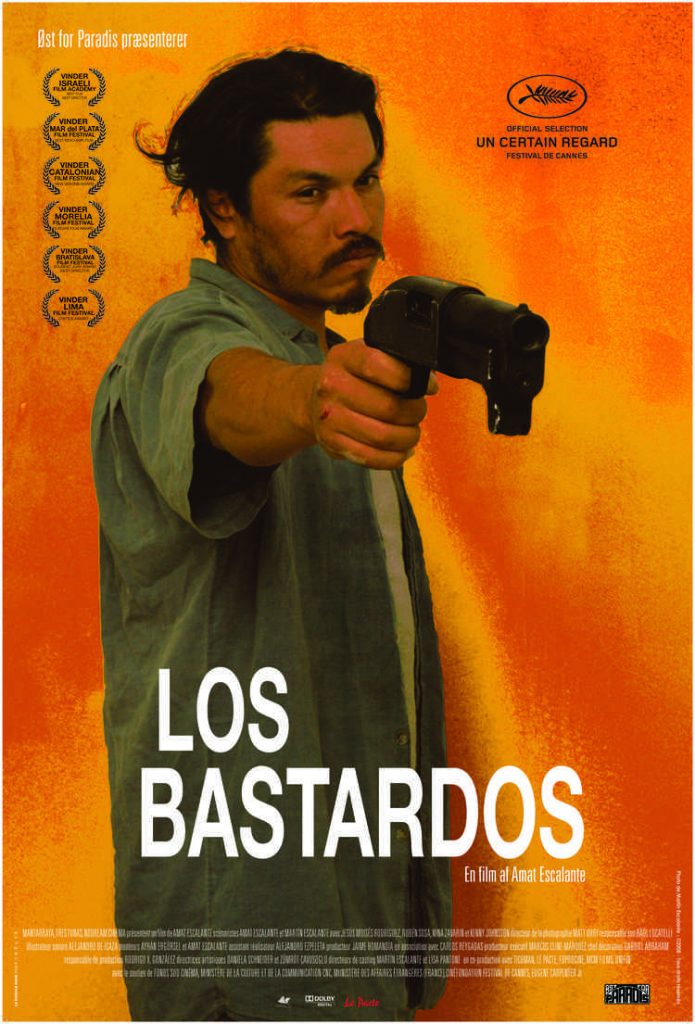

Titolo originale: Los Bastardos

Paese di produzione: Messico

Anno: 2008

Durata: 90 min.

Genere: Drammatico

Regia: Amat Escalante

Los Angeles. Fausto e Jesus sono due immigrati messicani clandestini che vivono e lavorano in città, campando di espedienti. Alcuni giorni sono meglio di altri, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

“Sei mai stato all’inferno?” “Sì.”

Con queste brevi, lapidarie battute scambiate tra due dei personaggi che si muovono nello straniante mondo di Los Bastardos, Amat Escalante denuncia la profonda inquietudine dei giovani messicani, vittime di un sistema sbagliato e opprimente, la cui unica risposta sembra risiedere nell’esplosione incontrollata ed improvvisa della violenza. È, infatti, un film duro nella sua semplicità, nel suo rigore formale e stilistico, difficile da catalogare. Los Bastardos si distanzia dalle opere dei registi più acclamati del nuovo cinema messicano (su tutti, Inarritu), per abbracciare uno stile più prossimo allo sperimentalismo del nuovo cinema taiwanese (Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien), passando per le riflessioni linguistiche di Micheal Haneke (Funny Games) e del Gus Van Sant di Gerry, Elephant, Last Days e Paranoid Park – né dimenticando le lezioni di maestri del passato come Michelangelo Antonioni o Marco Ferreri. Un cinema solo in apparenza avvicinabile a quello del collega Carlos Reygadas, cui Escalante rinuncia però ad una dimensione metafisica del cinema, per interessarsi a questioni più prettamente sociali.

Il “miracolo” del film di Escalante è quello di aver realizzato un film formalmente raffinato e interessante – ma pur sempre brutale -, mantenendo una forza interna e una struttura di fondo invidiabili: il rischio di utilizzare uno stile così esibito e ricercato può rivelarsi un terreno rischioso. Se è, infatti, innegabile l’interesse per il virtuosismo – sontuosi pianisequenza; inquadrature statiche; rarefazione del sonoro e densissimo uso della musica diegetica -, Escalante riesce nel compito di costruire un’opera fortemente (e ambiguamente) morale: uno spaccato sociale che brucia negli occhi dello spettatore, il quale non potrà non interrogarsi sulle immagini che sta osservando.

Los Bastardos è la storia di due ragazzi messicani, disoccupati, che per racimolare un po’ di denaro, si fanno assoldare come killer da un bianco, intenzionato a sbarazzarsi della propria moglie. Il plot, al limite del noir, è certamente in contrasto con gli ambienti del film (un po’ come lo fu Ossessione): la periferia di una città messicana, e, nella seconda parte, la casa borghese della famiglia americana, in cui i due messicani irrompono per realizzare l’omicidio. Se, nella prima parte del film, lo spaccato sociale si fa evidente – con le giornate tutte uguali dei giovani messicani in attesa, ai bordi delle strade, del reclutamento giornaliero per qualche squallido lavoro in nero -, nella seconda parte, il film assume i toni della commedia (tragica) dell’assurdo – e qui, l’influenza di Ferreri e Tsai si fanno sentire. La famiglia americana “borghese” viene presa di mira dal regista messicano, che ne evidenzia tutti i problemi e le contraddizioni interne (la separazione dei genitori; l’incomunicabilità tra madre e figlio), enfatizzandone la routine domestica (senza vita, sempre uguale), come già fece, in maniera sublime, Chantal Akerman nel capolavoro della modernità Jeannie Dielman, che Escalante sembra velatamente celebrare. Al sottoproletariato messicano – rappresentato dai due giovani – viene concesso il privilegio di “varcare” la soglia che li separa dalla vita borghese, a loro negata, di sfiorare una vita opposta alla loro, fatta di agi, di sprechi e di comodità. Eppure, lo sguardo impietoso del regista, ne denuncia sostanzialmente la vicinanza: esempi, entrambi, di una desolazione umana che sembra investire ogni personaggio di Los Bastardos.

Escalante, nel film, radicalizza e riconsidera il senso dell’inquadratura fissa – che richiama la nuova poetica cinematografica “contemplativa” che vede nell’ungherese Béla Tarr il suo maggior esponente -, evidenziandone la forza intensiva e drammatica: l’insistenza dello sguardo della macchina da presa – come accade sul campo lunghissimo, nell’incipit del film – fa, sì, perdere allo spettatore la cognizione del tempo, obbligandolo ad “abituarsi” alla singola inquadratura, eppure, questo provoca un’esponenziale crescita della suspance. Una suspance non canonica, perché dovuta piuttosto all’incertezza constante cui è tenuto lo spettatore (e qui, la lezione hanekiana si fa di certo evidente). Il colpo di pistola che parte quasi inavvertitamente dal fucile del giovane Fausto è un vero e proprio shock per lo spettatore: un suono assordante, improvviso. La testa della donna, vittima dello sparo, ridotta in frantumi, diviene spettacolo orribile, nella sua immobilità. Come in Twentynine Palms, l’orrore del non-senso – del cinema, in Dumont, della vita, in Escalante – ci assale, senza avvisarci.

(https://www.filmtv.it/)