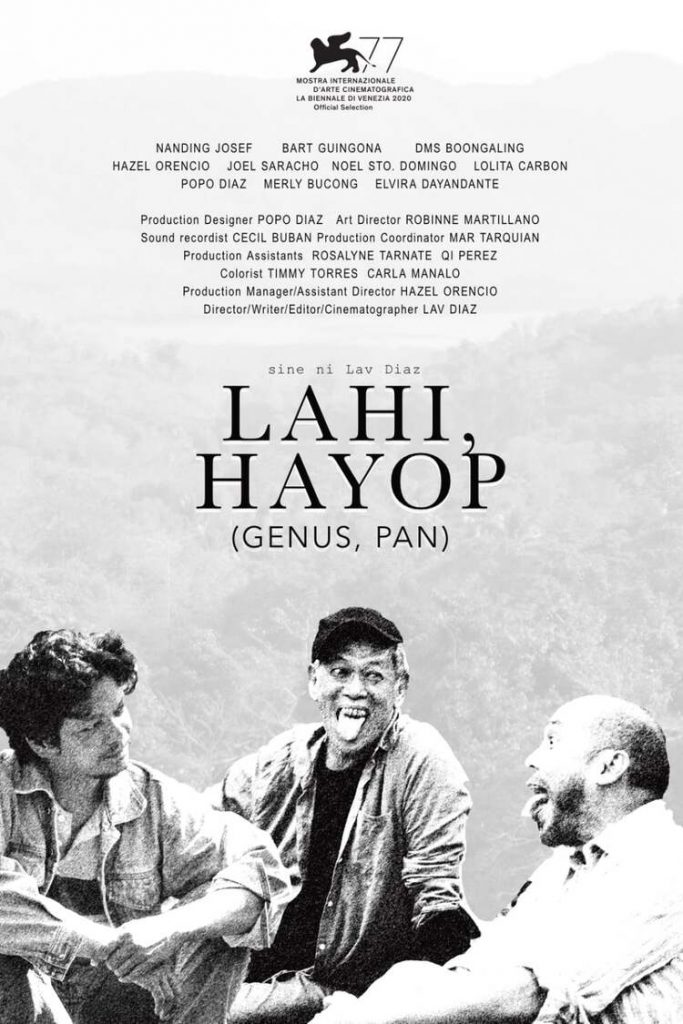

Titolo originale: Lahi, Hayop

Paese di produzione: Filippine

Anno: 2020

Durata: 150 min.

Genere: Drammatico

Regia: Lav Diaz

Genus Pan, diciannovesimo lungometraggio di Lav Diaz in ventidue anni di carriera, segna il ritorno del regista filippino alla Mostra di Venezia (stavolta nel concorso di Orizzonti) a quattro anni dalla vittoria del Leone d’Oro con The Woman Who Left. Muovendosi una volta di più nel terreno della morale e della violenza belluina che l’uomo le oppone, Diaz riprende il cortometraggio Hugaw, inserito due anni fa nel lavoro collettivo Lakbayan, e ne amplia il campo visivo.

Neri cavalli nella foresta

Andres Hanibal ha concluso il suo periodo di lavoro in miniera e si appresta a tornare a casa, nella sua isola. Intraprende il viaggio di ritorno con due suoi colleghi e superiori, Baldo – che ha trattenuto parte della sua paga – e Paulo, un fervente cristiano. Il viaggio è lungo, e attraversando la foresta si può rischiare di rimanere allucinati, o di soffrire di allucinazioni. [sinossi]

Lahi, hayop, il titolo originale filippino di Genus Pan, è traducibile in italiano con “Razza, animale”. Dopotutto di questo parla il diciannovesimo film diretto in ventidue anni di carriera da Lav Diaz: l’uomo, che pretende di essere la specie più evoluta, quella al di sopra del resto delle bestie che si agitano sulla Terra, altro non è che un animale. Nulla di più, se si escludono i vestiti, gli accessori e le capacità manuali, di uno scimpanzé: forse l’osso che nel 2001 secondo Stanley Kubrick si sarebbe dovuto trasformare in un’astronave è tornato indietro ed è rimasto l’unico livello possibile di evoluzione per gli esseri umani. Sul concetto di evoluzione, d’altro canto, si è concentrato una parte consistente del cinema di Lav Diaz: Evolution of a Filipino Family resta una delle sue pietre miliari, racconto di un mondo che non conosce reale crescita, né miglioramento. E non solo nelle Filippine oggi dominate dal piglio autoritario e fascistoide di Rodrigo Duterte (che era abilmente sbeffeggiato nel precedente The Halt, presentato alla Quinzaine des réalisateurs nel maggio del 2019), bensì in tutto il globo terracqueo. Non è dunque nuova la riflessione che Diaz propone in Genus Pan, ritorno alla Mostra di Venezia dopo il trionfo del 2016, quando tornò a casa con un meritatissimo Leone d’Oro conquistato da The Woman Who Left. Al contrario di allora Genus Pan partecipa al concorso della sezione Orizzonti, quella che nelle edizioni della Mostra dirette da Marco Müller segnarono l’inizio del rapporto tra il regista filippino e la kermesse lagunare: lì furono presentati infatti Death in the Land of Encantos, Century of Birthing e soprattutto Melancholia, con cui nel 2008 Diaz vinse il premio principale della sezione. Genus Pan è dunque un ritorno alle origini, e tale sembra anche una volta letto all’interno della composita filmografia dizana: la semplificazione estrema del racconto, la speculazione a sua volta basica sulla natura dell’uomo e il contrasto tra morale e istinto belluino, la pulizia quasi da albori del cinema di immagini potentissime eppur costruite all’apparenza sull’immediatezza più che sulla stratificazione.

Anche nella costruzione narrativa Lav Diaz punta su una nettezza espressiva, tripartendo i passaggi della fabula. A un breve ma assai significativo incipit ambientato nell’isola dove i protagonisti sono andati a lavorare in miniera, seguono dapprima una parte che li vede camminare nella foresta nella marcia verso casa, e quindi una parte – l’ultima – che si svolge nel villaggio natale dei tre. Le tre parti rappresentano anche tre fasi diverse delle possibilità della dialettica: una prima fase che prevede la rivendicazione di un diritto (Andres trova ingiusto che il pur concittadino Baldo tenga per sé una parte del denaro che lui ha guadagnato come minatore), una seconda fase che prevede la discussione, e la messa in discussione delle diverse posizioni (Baldo viene convinto da Paulo a ridare indietro il denaro trattenuto, fingendo che sia una sua idea, ma l’uomo non sa mentire ad Andres e gli rivela che l’orditore del piano è Paulo, soprannominato più volte non a casa “santo” dall’amico), e una terza e ultima fase che scivola nella giustificazione dell’atto compiuto. Perché Genus Pan è una dissertazione sulla necessità di agire secondo la morale, e sull’impossibilità dell’uomo di sopravvivere a una società che è al contrario dominata da istinti diametralmente opposti. Una società, quella filippina sia moderna che tribale, che è sporca. Non a caso anche l’isola in cui vivono i protagonisti, Hugaw, è traducibile come “isola sporca” o “isola sozza”: non è il suo vero nome, ma nessuno dei suoi abitanti utilizza il vero. Diaz affonda le radici del suo discorso nel passato coloniale, suggerendo come la rivoluzione sia stata disattesa, e la libertà sociale non sia in realtà mai davvero esistita nell’arcipelago. Cita il “Galeone di Manila”, l’imbarcazione che per quasi tre secoli, sotto il giogo spagnolo, effettuava il tragitto tra Manila e Acapulco (in Messico), spostando ricchezze e merci in un movimento già capitalista, e con vittime – le popolazioni locale – ampiamente schiavizzate. Cita anche il dominio giapponese, e gli stupri di massa subiti dalla popolazione femminile: “Dicono che io sia figlio di un giapponese, ma siamo tutti figli di giapponesi” spiega Baldo all’inizio del film. Non esiste evoluzione, una volta di più. Non è casuale, con ogni probabilità, che il protagonista (vittima e carnefice, puro destinato al martirio, ma a sua volta incapace di gestire il disordine altrui) si chiami Andres, lo stesso nome proprio di Andrés Bonifacio y de Castro, il rivoluzionario filippino che venne messo a morte dai suoi stessi compagni nel 1897. Anche Genus Pan, in qualche misura, è una “ninnananna per il mistero doloroso”, prendendo ispirazione dal titolo di uno dei suoi film più potenti, presentato e premiato alla Berlinale nel 2016. Lo testimonia la dimensione favolistica, il rimando alle leggende – smentite in uno dei passaggi chiave del film –, il retaggio di un tribalismo che si è sposato al cristianesimo senza comprendere i valori né del paganesimo né del culto monoteista.

Lav Diaz sembra muoversi a tratti in territori propri della poetica di Akira Kurosawa, e questa sensazione è acuita dallo studio del punto di vista, e del racconto. Diaz si affida al flashback, rarità all’interno della sua filmografia, ma in entrambi i casi questa necessità è scandita dal racconto di un personaggio. Dal punto di vista. Così un omicidio può essere visto con gli occhi di Andrés, ma anche con quelli di Mariposa, la donna con disabilità motoria – a interpretare il personaggio Hazel Orencio, principale sodale del cinema di Diaz – cui lo stesso ragazzo ha raccontato il fattaccio. E se cambia il punto di vista deve necessariamente mutare anche la messa in scena della sequenza: nel primo caso si ha la classica inquadratura à la Diaz, un totale adamantino nella propria purezza espressiva; nel secondo caso invece fa incursione la macchina a mano (che negli ultimi film Diaz sta iniziando a utilizzare con maggiore frequenza), e la sequenza è contrappuntata da vagiti di action, per quanto ovviamente essenziali e limitati al minimo – ad esempio la corsa di Paulo nel piccolo corso d’acqua che attraversa la foresta. Inevitabilmente meno fluviale del solito, attestandosi sulle due ore e mezza di durata (dettaglio che come oramai è abitudine ha spinto buona parte degli accrediti stampa della Mostra a ironizzare sul fatto che per lui si tratti di un “cortometraggio”, dimostrando di ignorare una filmografia che contiene al proprio interno anche opere dalla durata assolutamente canonica come The Criminal of Barrio Concepcion, Burger Boys, Naked Under the Moon, Hesus, Rebolusyunaryo, Elegy to the Visitor from the Revolution, e il documentario Storm Children: Book 1), Genus Pan possiede allo stesso tempo tutti i crismi della poetica e dell’umore del regista, e contiene pagine di cinema così puro da abbagliare lo sguardo, così granitico e potente nella sua semplicità da lasciare completamente impotenti. Dopotutto Diaz ha sviluppato il film partendo da Hugaw, il cortometraggio che aveva diretto per il film a tre voci Lakbayan | Journey (gli altri due registi coinvolti erano Brillante Mendoza e Kidlat Tahimik), visto a Busan e Tokyo nell’autunno del 2018: c’era già quasi tutto, ma senza che il tempo, elemento così fondativo dell’immagine, fosse così dipanato. Tra canti religiosi – la dimensione musicale svolge sempre un ruolo non indifferente nel tracciare le traiettorie di un popolo, com’era anche nel solitamente bistrattato Season of the Devil –, farabutti che metterebbero in pratica qualsiasi malefatta pur di arraffare denaro, e corruzione a ogni livello, Diaz firma un’elegia dimessa, a tratti vagamente satirica ma per lo più disperata, che non nutre speranza alcuna sulle umane genti, pronte a tradire, schiave delle proprie paure o del retaggio ancestrale, e prive di pietà. L’ultima inquadratura, in questo senso, è una delle più atroci, bellissime e angosciose del suo cinema.

quinlan.it