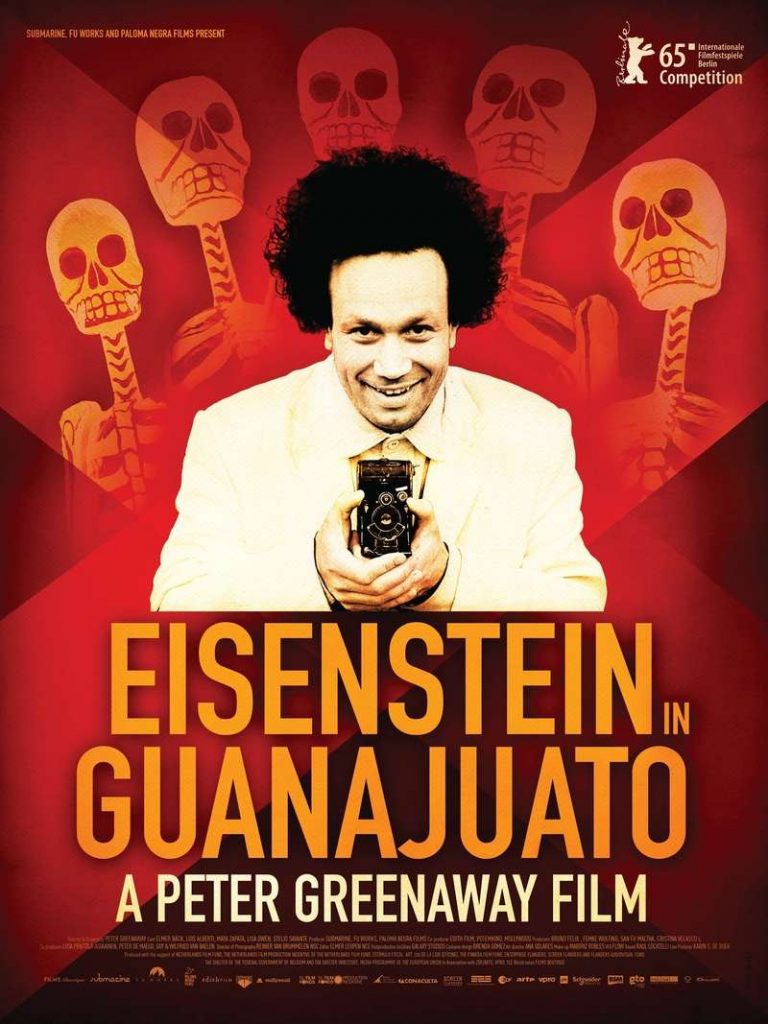

Titolo originale: Eisenstein in Guanajuato

Nazionalità: Belgio, Finlandia, Francia, Messico, Paesi Bassi

Anno: 2015

Genere: Biografico, Sentimentale, Visionario

Durata: 105 min.

Regia: Peter Greenaway

Suspension of disbelief

Nel 1931 il cineasta sovietico Sergei Ėjzenštejn viaggia a Guanajuato per dirigere il suo film ¡Que viva Mexico!. Lì incontra una nuova cultura, scopre una nuova rivoluzione e scopre anche il suo corpo, concedendosi momenti lubrichi con il suo accompagnatore indigeno. Ėjzenštejn viene ritratto come un eccentrico artista che viaggia per il Messico pieno d’arroganza per il suo essere un regista internazionalmente acclamato come una star. Una volta lì, cominciano però le difficoltà con il suo finanziatore americano, il romanziere Upton Sinclair. Allo stesso tempo inizia a rivalutare la sua patria e il regime stalinista. E in questo modo subisce una transizione da filmmaker concettuale ad artista affascinato dalla condizione umana. Saranno i dieci giorni che sconvolsero Ėjzenštejn…

“Queste non sono fotografie ma dipinti” dice all’inizio Ėjzenštejn osservando cartoline erotiche che gli vengono passate. Questa frase appare sintomatica di un ragionamento sulle arti e sulla loro confluenza. Se Greenaway in tutto il suo percorso, fin dagli inizi, ha rincorso una ibridazione delle forme d’arte, la contaminazione tra cinema, pittura, letteratura, videoarte, arrivando a rendere sempre più labili i confini tra le diverse discipline, Ėjzenštejn ha invece cercato di riunificare tutte le arti secondo il comune denominatore della sua teoria del montaggio. Da un lato la fine del cinema come un qualcosa di precisamente demarcato, dall’altro il cinema come principio unificatore del tutto. Dall’unione, anzi, potremmo dire dal montaggio dialettico, di queste due concezioni, nasce il film Eisenstein in Messico, in cui il regista inglese instaura un dialogo di immagini tra il cinema del grande formalista e le sue, nella rappresentazione che fa del personaggio Sergei Ėjzenštejn. Greenaway si tiene alla larga dall’imitare pedissequamente le teorie esisensteiniane, il conflitto figurativo non viene ottenuto da un montaggio tradizionale, ma da un montaggio interno all’inquadratura, mediante l’uso di artifici quali immagini sospese, quadri nel quadro, sovrapposizioni, figure ‘intarsiate’. Molto frequente è l’uso dello schermo diviso in tre parti, che non ha nulla di esisensteiniano – potrebbe semmai essere ripreso da Abel Gance – dove coesistono immagini diverse in forte conflitto tra di loro. Greenaway fa citare ad Ėjzenštejn il concetto di sospensione dell’incredulità, principio cardine della visione cinematografica, ma poi smonta il giocattolo ed esibisce il trucco nella scena della proiezione cinematografica dentro il teatro, riprendendo il proiettore e concentrandosi sul fascio di luce, elemento primario e fondante dell’illusione cinematografica.

Il primo conflitto riguarda il colore, su cui Ėjzenštejn scrisse un corposo saggio teorico. Greenaway comincia il film alternando le stesse immagini con un bianco e nero fortemente contrastato, a colori e facendo coesistere bianco e nero e colori. I contrasti sono poi quelli tra le immagini girate da Ėjzenštejn e i loro soggetti ricostruiti da Greenaway, tra i personaggi nelle loro foto reali – fra gli intellettuali che Ėjzenštejn incontra al suo arrivo c’è anche Frida Kahlo – e quelli interpretati da attori nel film, tra le foto d’epoca e la loro ricostruzione, tra le varie avanguardie artistiche che Ėjzenštejn cita, surrealismo, dadaismo, ecc., tra le differenti forme d’arte – il teatro in cui suona un’orchestra mentre sul palcoscenico sono sovrapposti i film di Ėjzenštejn –, tra le varie ‘forme’ di cinema, Buñuel, Dreyer, Keaton, Chaplin, tra l’immagine e il suo doppio ripreso da una diversa prospettiva, come succede con lo specchio che sovrasta il letto con i due amanti avvinti nella loro lussuria. Ma il conflitto si radicalizza nella parodia, nel senso del grottesco estremo con cui Greenaway porta avanti tutta l’operazione. La Rivoluzione non è un pranzo di gala ma è l’invenzione dell’acqua calda: così è ormai portato a pensare Ėjzenštejn. Un Ėjzenštejn capriccioso e aristocratico che nella sua enorme stanza d’albergo condivide l’inquadratura con le sue scene della Rivoluzione di Ottobre. Ma il tocco sublime lo si raggiunge richiamando la bandiera rossa, quella stessa che viene ammainata dall’incrociatore Potëmkin alla fine del film più famoso del regista sovietico, virata al colore in un contesto di bianco e nero, in un modo molto divertente che preferiamo lasciare alla sorpresa degli spettatori. Un momento di estrema irriverenza nei confronti del Maestro, come mettere i baffi alla Gioconda.

Ėjzenštejn forse si rivolterà nella tomba, più di quanto non abbia già fatto per il dileggio subito in Fantozzi, ma Eisenstein in Messico rimane uno esempio straordinario – dopo Hugo Cabret, dove Scorsese rielaborava le immagini di Méliès con il 3D – di come il cinema contemporaneo possa dialogare con le sue origini.

Recensione: quinlan.it