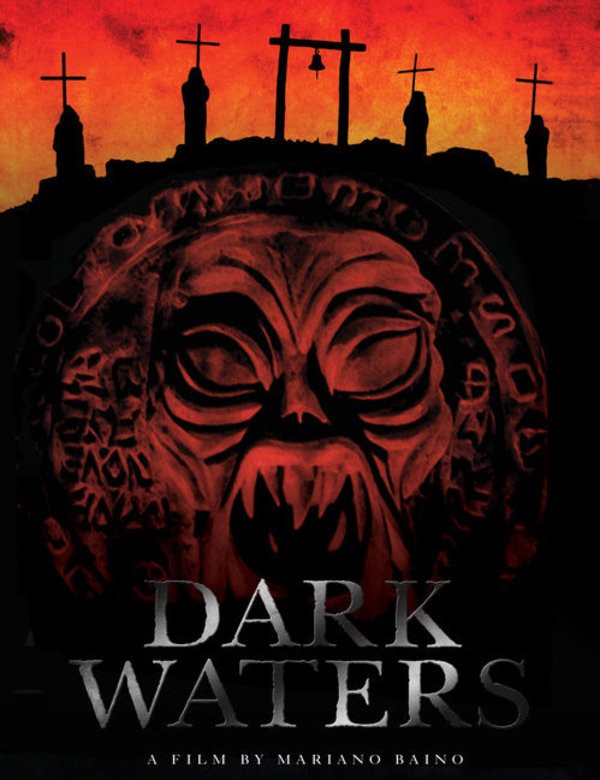

Titolo originale: Temnye vody

Nazionalità: Italia, Russia, UK

Anno: 1993

Genere: Horror, Visionario

Durata: 89 min.

Regia: Mariano Baino

L’horror cult diretto nel 1993 dal napoletano Mariano Baino, Dark Waters, è ancora pressoché sconosciuto. Riscoprirlo a oltre venti anni dalla sua realizzazione permette di coglierne l’assoluta unicità, anche nel rispetto dei canoni del genere.

L’isola del diavolo

Dopo la morte del padre, la giovane Elizabeth, tormentata da terribili visioni legate alla sua infanzia, si reca in un monastero, situato in una piccola isola del Mar Nero, a cui il padre per anni aveva fatto cospicue donazioni. Sull’isola le suore che popolano il monastero praticano rituali omicidi nelle catacombe dell’edificio, nel nome di un misterioso culto demoniaco.

Dark Waters, oltre a essere un misconosciuto horror diretto da Mariano Baino, potrebbe dare il titolo a un excursus sul rapporto tra la critica e il cinema italiano di genere degli ultimi venti anni… Il ciclico reiterarsi della discussione sulla mancanza di una produzione “popolare” all’interno del cinema contemporaneo italiano, focolaio che si ravviva ogni volta che un film di genere riesce a superare la breccia mediatica creando un caso, permette di rinnovare l’impressione di una generale cecità o, per essere più accomodanti, di una memoria a corto raggio. Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e Veloce come il vento di Matteo Rovere rappresentano senza dubbio due lampi di luce, e uniscono una buona padronanza del mezzo tecnico alla capacità di lavorare sulla tessitura narrativa (l’ottimo risultato al botteghino del supereroe di Tor Bella Monaca e il promettente esordio in sala dei bolidi in gara in Emilia-Romagna confermano in buona parte le qualità di racconto dei due film, in grado di dialogare con il proprio pubblico), ma identificarli come rinascita tout court del cinema dell’exploitation movie nostrano equivale a ignorare una pratica come quella del cinema popolare che non è mai venuta meno nel corso dei decenni; magari rarefatta, questo sì, ma non scomparsa del tutto.

Anche senza scartabellare i nomi che affollano il sottobosco indipendente, e che rimangono purtroppo ignorati anche da buona parte dei critici e degli addetti ai lavori (gli horror friulani di Lorenzo Bianchini, il “cinema agricolo” di Sebastiano Montresor, e poi via con Domiziano Cristopharo, Federico Sfascia, Ivan Zuccon, Filippo Sozzi, Raffaele Picchio, Stefano Bessoni, fino all’affascinante esordio di Paolo Gaudio Fantasticherie di un passeggiatore solitario, apparso fugacemente in sala lo scorso novembre grazie a Mediaplex Italia), il cinema italiano non ha mai abdicato a noir, horror, thriller, gialli e via discorrendo. Il buon successo di botteghino dei due film di Stefano Sollima è lì a dimostrarlo, tanto per fare un esempio. Casomai è stata proprio la critica italiana, e in seconda battuta il pubblico, ad affossare alcune delle migliori promesse nostrane, come Eros Puglielli (il geniale surrealismo dell’esordio autoprodotto Dorme e di Tutta la conoscenza del mondo, ma anche l’ingiustamente sottostimato Occhi di cristallo, metà Argento metà Fincher) o Alex Infascelli, lontano da una regia di fiction dal 2006, quando diresse l’ambizioso H2Odio. Perfino gli onnivori fratelli Manetti sono stati spesso e volentieri snobbati dalla critica, eccezion fatta in parte per l’esordio Zora la vampira e per il recente Song’e Napule.

Di fronte a una così evidente scollatura tra chi il cinema lo fa – spesso dovendo combattere con budget limitatissimi, o pressoché assenti – e chi lo “pensa”, non c’è dunque da stupirsi se Dark Waters, a tutt’oggi unico lungometraggio diretto dal napoletano Mariano Baino, risulta essere quasi sconosciuto, se non a una ristretta cerchia di fan. In Italia, ovviamente, perché all’estero il film di Baino è considerato alla stregua di un vero e proprio cult movie, e viene fatto di diritto rientrare tra gli horror più riusciti e convincenti degli anni Novanta. Un decennio, quello che chiuse il Ventesimo Secolo, che presenta altri casi di oggetti più o meno inclassificabili, e tristemente perduti nella memoria collettiva (17, ovvero: l’incredibile e triste storia del cinico Rudy Caino di Enrico Caria, Cous cous di Umberto Spinazzola, i lavori di Rezza/Mastrella e di Ciprì/Maresco…).

Dark Waters è un’opera magmatica e oltranzista, che non teme di confrontarsi con un cinema silente, monumentale, per niente ancorato all’oggi ma piuttosto monolitico, al di là del tempo. Lo dimostra in pieno la sequenza iniziale, ieratica e angosciosa, che prelude al mostruoso che prenderà corpo sullo schermo nel corso del film. Baino fotografa il monastero che sarà sede del male, e della venerazione del demonio con un rigore ascetico, quasi impossibile da scalfire. Non è un film di parole, Dark Waters, e non rincorre l’intreccio in modo ossessivo. Preferisce lavorare sottopelle, sull’ambiente e l’atmosfera; anche per questo gli effetti speciali sono usati cum grano salis. Baino, all’epoca delle riprese venticinquenne, struttura il proprio sguardo su una serie continua di contrasti: così come il silenzio è rotto da un utilizzo espressivo di qualsiasi rumore (che rimbomba, prima ancora di risuonare), allo stesso modo le inquadrature sono costruite sull’ombra, e non sulla luce. Il monastero, luogo umano che più di chiunque altro si presta a una parcellizzazione della luminosità, diventa un antro infernale, in cui ogni angolo può nascondere un’insidia, quel mistero celato nell’oscurità che è la base dell’intero racconto.

Baino, anche autore della sceneggiatura insieme a Andy Bark, lancia ben più di uno sguardo a ritroso al Dario Argento di Suspiria, soprattutto per il non-luogo chiuso e inospitale che alberga la progenie del demonio, e all’adattamento de Il nome della rosa firmato da Jean-Jacques Annaud, al punto da veder apparire persino una suora cieca, con gli occhi completamente bianchi come quelli del venerando Jorge creato dalla penna di Umberto Eco. In una palingenesi pressoché totale, Dark Waters si pone – anche da un punto di vista strettamente metaforico – come fonte battesimale di un nuovo inizio, mostruoso e sanguinario: tutto è travolto, dall’acqua come dal sangue, e nulla può rimanere là dov’era prima. Il vecchio è morto, o prossimo alla morte. Il nuovo, che le suore venerano nelle catacombe, è il male primigenio.

Si è scritto molto, su spunti dati dallo stesso regista e dalla produzione, della matrice lovecraftiana di Dark Waters: pare che il progetto iniziale si ispirasse in maniera assai più pedissequa a La maschera di Innsmouth (The shadow over Innsmouth, 1936), racconto tra i più celebri dello scrittore di Providence. Se è vero che i rimandi restano evidenti, soprattutto nell’idea della venerazione di una divinità molto più antica del cristianesimo, e che risale agli abissi del tempo, ciò che veramente sembra pagare un debito a Lovecraft non è tanto la storia, ma il modo in cui essa trova compimento sullo schermo. Le lunghe carrellate, le sequenze prive di parola, l’immersione totale nelle angosce proprie della natura; eccoli gli aspetti che riportano alla mente la penna di Lovecraft, l’accettazione di un male impossibile da sopprimere o da vincere, perché talmente al di sopra dell’uomo da sopraffarlo.

La dimensione incubale, in cui il film sprofonda minuto dopo minuto, trascina lo spettatore in una sarabanda visionaria volutamente ottusa, cupa, straniante e angosciosa: un mood espressivo che Baino dimostra di saper trattare con mano sicura, senza mai cedere alla tentazione della via più facile ma allo stesso tempo trattenendosi da un astrattismo eccessivamente criptico. Ciò che ne viene fuori potrebbe essere letto come l’armonioso – e bestiale – punto di incontro tra l’horror italiano degli anni Settanta e Ottanta (il già citato Argento, ma anche e soprattutto il Fulci della “trilogia della morte” – Paura nella città dei morti viventi, …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà e Quella villa accanto al cimitero) e Begotten, delirante rilettura del significato di “genesi” firmato nel 1990 da E. Elias Merhige.

Dark Waters è un viaggio iniziatico allucinato e allucinante, quadro deforme che raggela lo sguardo in uno spasmo continuo, rigenerando il cinema di genere e proponendo nuove vie d’espressione. Peccato che in Italia quasi nessuno se ne sia accorto.

Recensione: quinlan.it