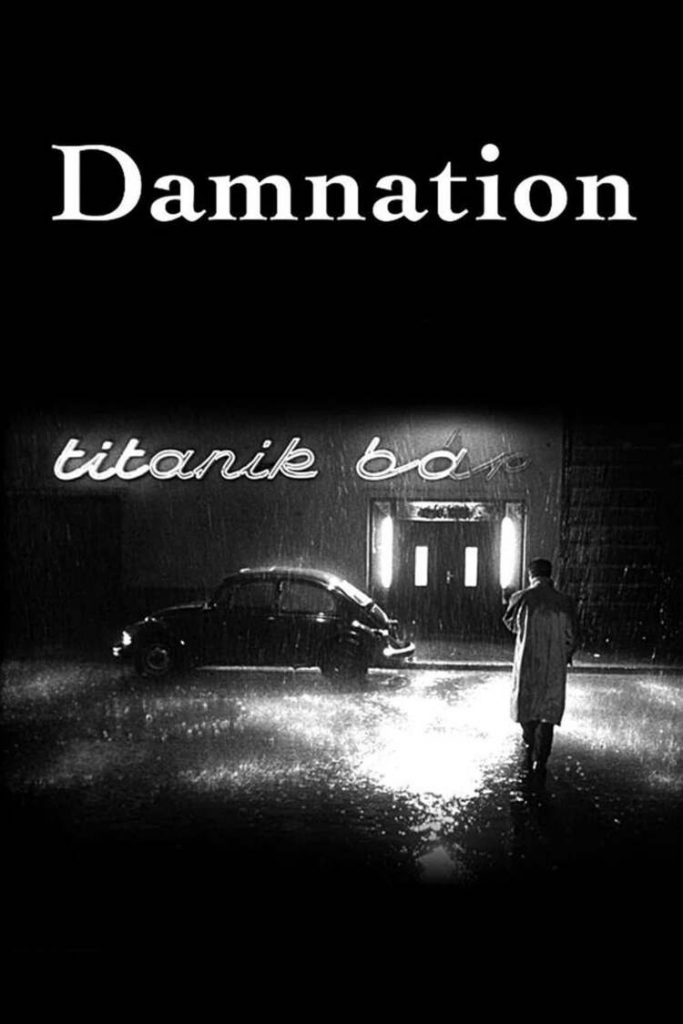

Titolo originale: Kárhozat

Paese di produzione: Ungheria

Anno: 1988

Durata: 120 min.

Genere: Drammatico, Thriller, Sentimentale

Regia: Béla Tarr

Karrer attraversa la sua vita con quieta disperazione. Schiacciato dalla solitudine, la sua unica consolazione è il Titanik Bar e la sua splendida cantante. Purtroppo la donna è sposata, ma karrer è determinato a tenere il marito lontano ad ogni costo.

Perdizione è animato e teso fra due forze spente, due anime che lasciano oscillare il film in cerchi concentrici sempre più stretti, dove alla prolissità dei dialoghi Tarr affianca sequenze di immenso vuoto, in una tragedia mancante di catarsi perché tutto affoga nel silenzio.

Inizia tutto da qui, anche se cronologicamente siamo a metà, anche se in un certo senso è già una fine. Con Perdizione, Tarr abbandona lo stile dei suoi primi film di forte impronta realista, conserva alcune intuizioni sperimentate in Almanacco d’autunno, che brilla e gira su se stesso all’interno della filmografia del regista, e crea ciò che sarà lo stile che lo renderà famoso (si fa per dire) al di fuori della sua odiata Ungheria.

Perdizione è animato e teso fra due forze spente, due anime che lasciano oscillare il film in cerchi concentrici sempre più stretti. Da un lato, la prolissità dei dialoghi, influenza diretta dell’esordio alla sceneggiatura di László Krasznahorkai, scrittore che collaborerà con Tarr fino alla fine, e la sua prosa densa e introspettiva, la cui possente lunghezza viene replicata dall’insistenza della mdp a non staccarsi dagli attori durante i loro dialoghi, dilatandosi in piani sequenza che immobilizzano il tempo, lo rendono arido svelandone l’indifferenza. Ma a questi momenti dialogici che si faranno sempre più rari nei successivi film, Tarr affianca sequenze di immenso vuoto, dove la mdp, accompagnata solo dall’eterno rumore della pioggia, si sofferma sui personaggi e il loro abbandono: l’uomo che balla da solo sotto la pioggia; gli sguardi spenti al di là dell’occhio della cinepresa; il ballo di gruppo finale, motivo visivo ricorrente nei film di Tarr, dove i corpi gonfi d’alcool sono avvolti dal loro stesso movimento circolare e la mdp smette di scorrere a lato ma si immerge nel vuoto e accompagna il muto danzare esasperato, con i volti che affondano nelle spalle altrui per nascondere gli occhi. È qui il tempo senza tempo perseguito da Tarr, quella tragedia mancante di catarsi perché tutto affoga nel silenzio. È qui che la mdp, e Tarr con lei, smette di osservare i personaggi e inizia a ballare con loro, quel tango di Satana che, come la nebbia, entra nei polmoni per poi stabilirsi nell’anima. Per la quasi totalità del film la camera scivola lenta, laterale, osserva osservare. Non c’è nessun gusto metacinematografico, nessun rimando al voyeurismo spettatoriale, nelle innumerevoli sequenze in cui il protagonista scruta dalla finestra o spia da dietro l’angolo, perché non c’è nulla da vedere, se non il vuoto, quello che si andrà ingigantendo nei film successivi e che ingoierà se stesso ne Il cavallo di Torino, chiudendo il cerchio che fa da base a tutta la poetica del regista.

Le parole scorrono perché sono destinate a orecchie di fango e acqua, perché ogni storia è una storia di disintegrazione. Rimane solo la pioggia e i cani randagi, forse i veri protagonisti del film (o del cinema?), a ricordarci l’animale che dunque siamo. È finita, non c’è fine.

controappuntoblog.org