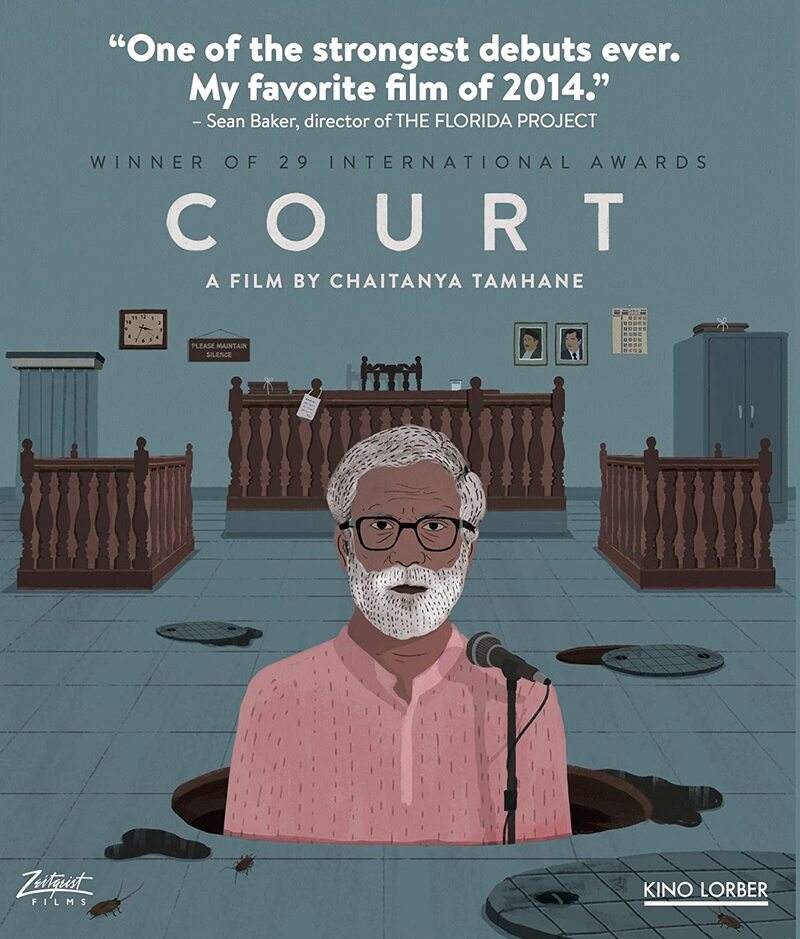

Titolo originale: Court

Nazionalità: India

Anno: 2014

Genere: Drammatico

Durata: 116 min.

Regia: Chaitanya Tamhane

Il cadavere di un operaio delle fognature è trovato all’interno di un tombino a Mumbai. Un vecchio cantastorie viene portato in tribunale con l’accusa di istigazione al suicidio a causa di una canzone. Mentre il processo si svolge, si seguono le vite personali degli avvocati e del giudice, chiamati a occuparsi di una sentenza che riguarda temi come la vita e la morte.

Chaitanya Tamhane, indiano di Mumbai, laureato in letteratura inglese è attivo nel teatro dal 2004 e ha vinto diversi premi come drammaturgo e regista teatrale.

Nel 2006, ha scritto e diretto un documentario intitolato Four Step Plan, sul plagio nel cinema indiano.

Al 2011 invece risale il suo primo cortometraggio di finzione, Six Strands. Durante le riprese di quest’ultimo, racconta che, pur non essendo un estimatore del cinema di genere, tantomeno un esperto di courtroom-movies, gli venne l’idea di fare un film giudiziario pensando che avrebbe potuto essere essere interessante e curioso girarlo in un contesto indiano.

Da lì, l’inizio delle ricerche che lo portarono a comporre una sceneggiatura ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto.

Aiutato nella produzione dall’attore e protagonista del film Vivek Gomber, il lavoro è stato presentato con successo a Venezia 2014 dove si è portato a casa il premio per il migliore film e il Leone del futuro.

Dopo un piccolo concerto, una manifestazione canora in un sobborgo, un poeta e cantante di Mumbai è accusato di istigazione al suicidio perché una delle sue canzoni sovversive e rivoluzionarie viene ritenuta responsabile della morte di un operaio nelle fognature dove lavorava.

Ha inizio così un processo estenuante, del quale si incarica un avvocato determinato e combattivo, per nulla sconcertato dagli innumerevoli problemi che incontra per restituire la libertà al suo cliente.

Non si pensi alle grandi aule di tribunale, ai legal thriller americani, per intenderci, in Court non ve n’è alcuna traccia. L’ambientazione è suburbana, periferica, nell’India delle classi sommesse.

Non c’è assolutamente nessuna intenzione in Tamhane di amplificare il dramma, di renderlo tessuto dove basare la sua opera, nessun discorso infuocato, assenza di sarcasmo, senza teatralità (pur venendo lui dal teatro).

Non ci sono dialoghi incisivi, né musiche mirate. La telecamera fissa concede spazi, silenzi, la corte è quasi piena ma non si avverte, la sentenza è per tutti e contro tutti. L’approccio è osservativo ed il ritmo è pacato.

Il taglio è estremamente realistico, garbatamente distante. Scelta oculata e premiata a mio avviso.

Il giudice che presiede è ordinario. L’avvocato incaricato dell’accusa è, nella vita di tutti i giorni,

una casalinga. Una volta immerso nel mondo personale, fuori dai locali dei tribunali, anche l’avvocato difensore non è un eroe moderno. Anzi, anche attraverso lui, tramite la sua famiglia in primis, il regista ci presenta un lato di una società indiana in cambiamento ma ancora attaccata fortemente alle tradizioni.

Ed è in questi contesti che vediamo svolgersi la storia di un cantante folk già abbastanza avanti con gli anni, che è costretto a difendersi più volte in vari processi da un’accusa a dir poco assurda: può una canzone popolare spingere al suicidio?

Non c’è il classico gioco vittima e carnefice: sia l’accusato che gli accusanti, sia il difensore che la vittima, provengono dallo stesso strato sociale.

L’unica differenza è la posizione di potere. La magistratura come ente autorizzato, che violenta e sputa

sentenze di vita e di morte. Realtà dove non diversamente le persone provenienti da ogni classe e cultura, interagiscono e si mescolano. Il potere del sistema e delle sue regole, del protocollo e della gerarchia.

Il senso di impotenza ed ingiustizia si avverte per tutta la durata del film, e la figura notevole di Vivek Gomber amplifica, con la sua fisicità e la sua intensità, l’atmosfera di realtà tragica a cui rimane difficile rimanere indifferenti.

Ovviamente al regista non interessa la causa giudiziaria in se, non vuole indagare sulla forza oscura che sembra volere con ogni mezzo, anche illegale, trattenere il malcapitato di turno, presenza affine a molti sistemi giudiziari nel mondo. Il suo sguardo va oltre, nell’ambiguità dell’India contemporanea, ancora purtroppo legata ad un passato fatto di razzismo, diversità, ignoranza, soprusi.

Siamo lontani dai fasti di Bollywood, c’è solo un timido accenno di alcune musichette dei film commerciali in una scena nel finale, durante un viaggio in bus.

Apprezzabile la gestione del cast che comprende a parte i professionisti anche diversi attori alla loro prima volta. In particolare, da ricordare nel ruolo della vedova del lavoratore morto Usha Bane, voluta dal regista proprio perché nella pellicola c’è molto che rappresenta la sua esperienza di vita.

Particolarmente adatta e attenta al colore è la fotografia in contrasto i colori brillanti e quasi sgargianti delle case e del quortidiano come quella tenue e ingrigita delle aule dei tribunali.

Senza dubbio un’opera prima tagliente, che colpisce a fondo senza troppe divagazioni o prediche morali di sorta. Piace e sorprende questo regista giovane (classe 1987) e promettente.Aspettiamo con fiducia il prossimo lavoro.

Recensione: rapportoconfidenziale.org