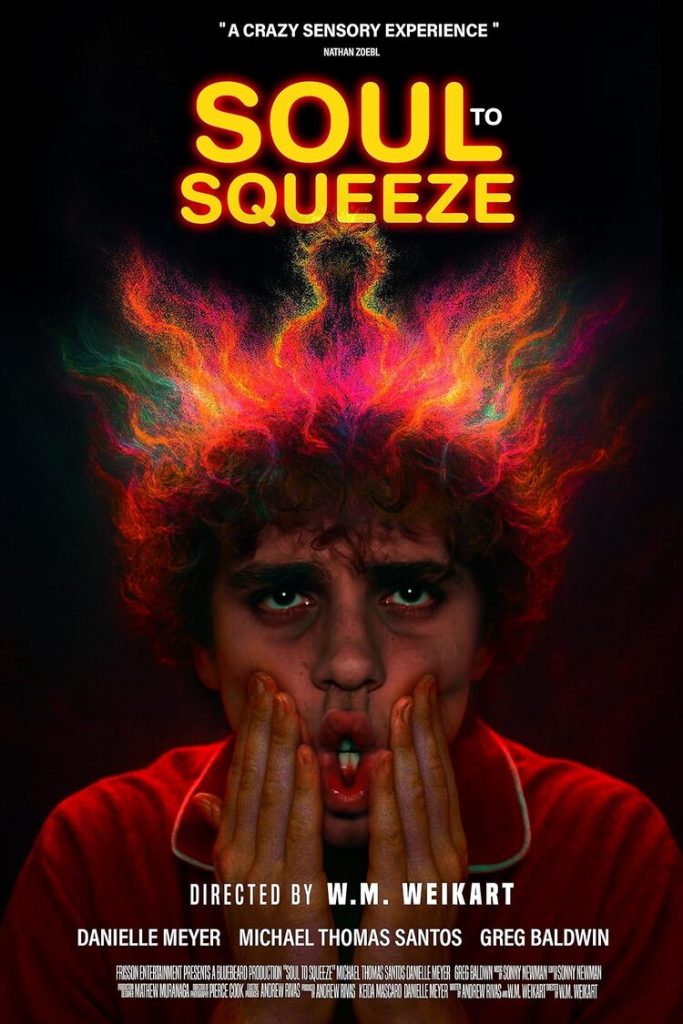

Titolo originale: Soul to Squeeze

Paese di produzione: Stati Uniti

Anno: 2025

Durata: 86 min

Genere: Avventura, Drammatico, Thriller, Visionario

Regia: W.M. Weikart

Jacob è tormentato da un dolore mentale profondo. Disperato per trovare sollievo, accetta una terapia sperimentale per fondere il suo corpo con il subconscio. Si ritrova così prigioniero in una casa enigmatica che nasconde un tunnel verso la sua mente più nascosta. Il trattamento, che doveva curarlo, lo conduce invece in una discesa angosciante dove la memoria si frammenta, il tempo si distorce, la realtà si piega davanti all’orrore e al desiderio di salvezza.

In Soul to Squeeze, W.M. Weikart non chiede al suo pubblico di osservare passivamente: ti trascina dentro l’abisso della percezione, ti costringe a respirare la follia come fosse ossigeno. È un film che lavora per sottrazione e per compressione: poco spazio, molte visioni, poche certezze, tanta vertigine. Jacob non è solo protagonista, è nostro specchio spaccato, interiorità fragile che grida sotto false promesse di guarigione.

Il viaggio di Jacob verso la terapia sperimentale somiglia a una risurrezione mentale: si entra sperando in un riscatto, ma le lacrime che troviamo sono ceneri di qualcosa che già era morto. La casa diventa organismo vivente, la corteccia dell’inconscio: pareti che respirano, corridoi che si rintorcono, stanze che mutano forma, oggetti che parlano sotto il peso delle ombre. Quel tunnel sotterraneo nel profondo della struttura non è solo simbolo, è soglia, carta geografica di ciò che siamo costretti a rimuovere.

Weikart gioca col visivo come un alchimista. C’è un gesto che colpisce: l’aspect ratio che si modifica lentamente — si parte da un 4:3 restrittivo, si arriva fino a un abbraccio panoramico 2.35:1 — è progressione del pensiero, espansione della coscienza di Jacob, come se ogni cornice nuova fosse un’aria più ampia, un respiro che stava soffocando. È un esperimento formalissimo, perfido: perché ti dà senso e anche confusione, perché sporca la bellezza con la paura, e la paura con la bellezza.

Il film non è mai facile: non regala spiegazioni consolatorie, non sussurra il lieto fine. Le visioni di Jacob — la vasca con capelli che ribollono, la TV che ride, figure oniriche che emergono e scompaiono — non sono semplici orrori da spavento, sono ferite. Sono lamentele del corpo e della mente che non trovano pace. E in quelle visioni c’è qualcosa di sacro: la lotta invisibile, la resa, il tentativo disperato di capire cosa sia il “sé” quando tutto quello che conosci di te sembra una menzogna.

Ma Soul to Squeeze non è solo estasi dell’orrore. Grazie a Michael Thomas Santos, Danielle Meyer e Ken Belsky trova equilibrio. Jacob ha una voce fragile, ma presente; non è l’eroe, è il paziente, il confidente del suo stesso incubo. La regia lascia respiro a quelle pause in cui il silenzio urla più forte di qualsiasi allucinazione visiva. Quei momenti in cui pensi “cosa sto vedendo?” diventano il cuore pulsante del film.

Ci sono difetti: a volte la narrazione è sparpagliata, certi simboli restano sfumati, altre volte troppe visioni una dietro l’altra rischiano di diventare rumore di fondo. Ma in un film che gioca d’azzardo con l’ignoto, anche le cadute diventano parte della bellezza: sono fratture che illuminano.

La climax arriva con una tensione in crescendo: non è scoperta catartica, ma collisione. Non si ripara nulla, ma qualcosa dentro Jacob cambia: la sua percezione, la sua accettazione del male che già abita la sua mente. E come spettatore resti sospeso, indeciso se il parlamento di immagini che hai visto sia guarigione o dannazione.

In definitiva Soul to Squeeze è un film che mordicchia l’anima. È visionario ma doloroso, artistico e disturbante. È il tipo di opera che resta nell’aria dopo che la luce si spegne, che ti fa guardare il soffitto nel buio aspettando che qualcosa cambi, anche se sai che forse nulla cambierà. È cinema che evolve — ti evolve — se hai coraggio di non voltarti via.