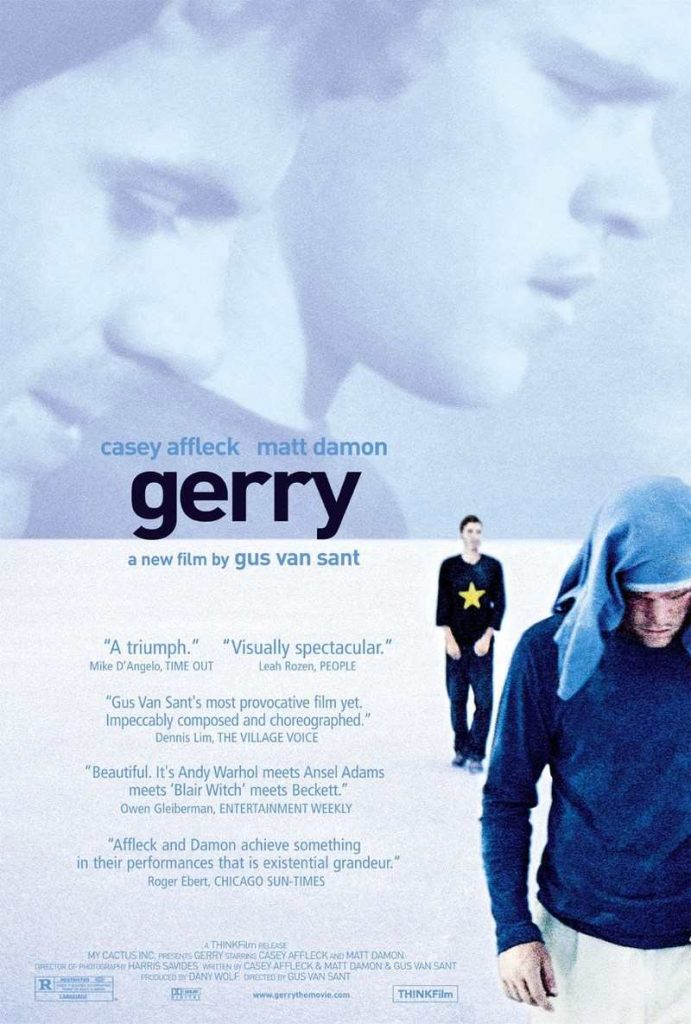

Titolo originale: Gerry

Nazionalità: USA

Anno: 2002

Genere: Drammatico, Visionario

Durata: 103 min.

Regia: Gus Van Sant

Gerry e Gerry sono due amici. Lasciano la macchina al bordo di una strada statale e imboccano a piedi una pista che li porta nel bel mezzo del “wilderness”, i luoghi selvaggi americani, le terre di nessuno. Ma passo dopo passo, la direzione è sempre più incerta e il ritorno sempre più improbabile.

Presentato a Locarno nel 2002, GERRY dimostra fin dai primi minuti che Van Sant è un pazzo, un puro folle: rinuncia a tutto quello che ci si potrebbe aspettare da lui (o da altri), imbocca una strada impossibile e non si smarrisce. Ogni elemento è ricondotto a una dimensione essenziale, perfetta e risolta in sé: due corpi anonimi (i ragazzi si chiamano l’un l’altro Gerry: un nome in codice?), senza passato (almeno esplicito), senza pensieri (c.s.), calati insensibilmente in una situazione irrisolvibile (a prima vista), procedono, malgrado tutto, verso un traguardo ignoto e difficilmente raggiungibile. Dialoghi ai minimi termini, azioni costantemente ripetute, passi sempre più faticosi, mentre il sole, le nuvole, le colline e la sterminata pianura di sabbia e roccia plasmano incubi notturni e visioni diurne.

La macchina da presa segue i personaggi con lunghi carrelli che sembrano avanzare sulle ali di una libellula (emblematica la sequenza iniziale), si ferma per dieci minuti a osservarne in campo lungo il comportamento sfasato, compone arcane geometrie di volti e gesti, carica parole spezzate e frasi casuali di un’ironia disperata, profondamente beckettiana, giunge nel finale a un vertice quasi insostenibile di tensione statica e poi attenua (senza cancellarla) l’asperità del proprio sguardo in un epilogo “da camera” d’irrisolta (perché fondamentalmente irrisolvibile) ambiguità. Ogni barriera fra realtà e fantasia cede al peso invisibile della luce desertica, le cose assumono caratteri cubisti, i gesti perdono ogni traccia di naturalismo per trasformarsi in una danza rituale, il cui significato è sepolto sotto la sabbia di uno spazio che racchiude il tempo e viceversa.

E se tutto fosse un gioco (il dialogo dalle parti di Ages of Empire), una deviazione a occhi aperti/chiusi [le (re)visioni del cammino], un nonsense? GERRY è un mistero interpretabile e impenetrabile, l’unica cosa certa sono le immagini, di una magnificenza raggelata che polverizza nell’astrazione ogni partenza realistica, approdando a una realtà sepolta, inquietante e commovente. Pura plasticità, che supera ogni altra istanza, e ancora si presta a una lettura “classica”: l’uomo è misura di tutte le cose, ma l’ultima misura che potrà prendere sarà quella della propria tomba (i ragazzi intrappolati in paesaggi la cui scala dimensionale può essere dedotta solo grazie alla loro presenza).

Girato in un pugno di giorni durante la preproduzione di ELEPHANT, GERRY è la prova che il più recente Van Sant (e non solo il più recente) non ha bisogno di temi “importanti” (disagio giovanile, violenza nella società dello spettacolo, solitudine dell’artista) per essere quello che è: pura vertigine visiva, gioco sconvolgente, temuto (la tardiva distribuzione internazionale e la mancata uscita nelle sale italiane qualcosa vorranno pur dire) antidoto di un cinema ostaggio di un’e(ste)tica da piccolo schermo.

Recensione: spietati.it