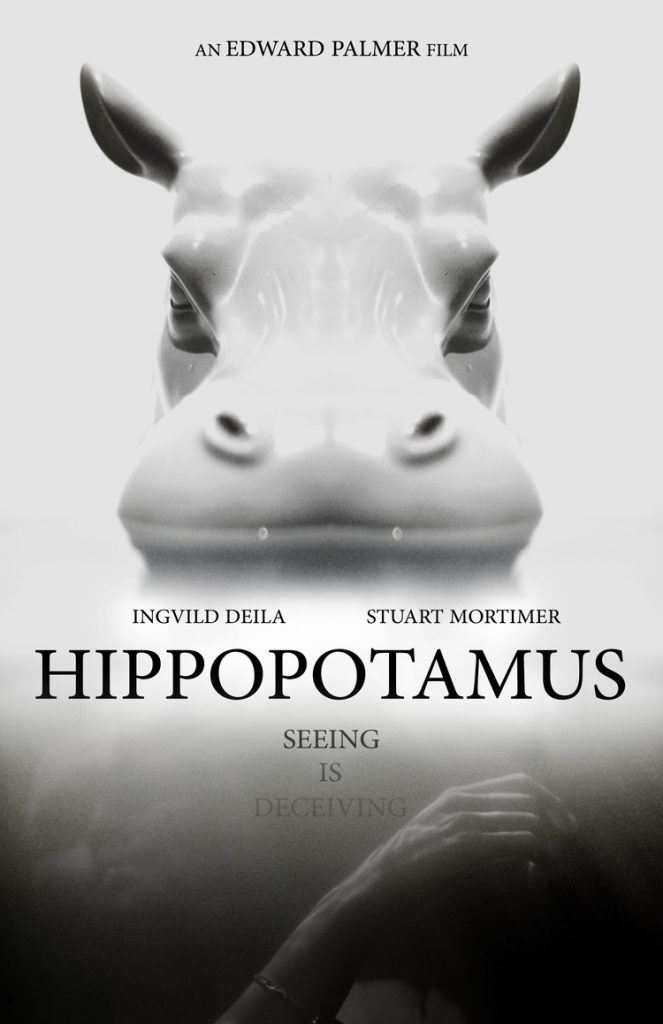

Titolo originale: Hippopotamus

Paese di produzione: Regno Unito

Anno: 2018

Durata: 77 min

Genere: Thriller, Psicologico, Drammatico

Regia: Edward A. Palmer

Ruby si risveglia in una cantina, con le gambe spezzate e nessuna memoria di come ci sia finita. Di fronte a lei c’è Tom, un uomo gentile ma inquietante che le dice che potrà andarsene solo quando avrà imparato ad “amarlo”. Tra amnesie, racconti distorti e tensioni psicologiche sempre più serrate, Ruby inizia a ricostruire pezzo dopo pezzo il puzzle della sua prigionia — ma la verità, quando emergerà, sarà molto più disturbante di quanto potesse immaginare.

Immaginate di risvegliarvi nel buio, intrappolati in un corpo rotto, in un luogo senza tempo, con la mente piena di buchi e una voce dolce che vi dice: “Sono qui per aiutarti.” Ma l’aiuto non ha volto, ha solo intenzione. E quell’intenzione è una trappola. Hippopotamus è una spirale claustrofobica, un esperimento cinematografico a basso budget che si nutre di una tensione psicologica crescente, portata avanti con una lentezza chirurgica e disturbante. È cinema come forma di tortura gentile.

Edward A. Palmer firma un esordio che ha il sapore di una pièce teatrale priva di ossigeno, girata quasi interamente in un unico ambiente. Ma il vero spazio d’azione è la mente della protagonista. Ruby è smarrita, amputata nel corpo e nella memoria, e la sua progressiva ricostruzione di sé avviene come un processo alchemico: ogni ricordo è una lama, ogni dettaglio recuperato è un veleno che la avvicina a una nuova, inquietante forma di consapevolezza.

Tom, il suo carceriere, è un personaggio ambiguo e glaciale, che non urla mai. Ma la sua calma è un abuso, la sua voce pacata è pece che cola lentamente nell’anima. Siamo dalle parti di Dogtooth di Lanthimos e del cinema di Yorgos a basso voltaggio, ma con una sfumatura più “pop” nell’intento: Hippopotamus vuole sì scomodare il trauma e il lavaggio del cervello, ma lo fa con una struttura quasi da thriller da camera, fino a sfiorare il revenge movie.

Il titolo, apparentemente assurdo, si carica nel corso del film di una valenza simbolica: l’ippopotamo è un animale che, nonostante l’apparenza placida, è capace di violenze brutali. E in questa dicotomia tra docilità e ferocia si specchiano tutti i personaggi, Ruby inclusa. L’atto finale, quando arriva, non esplode: affonda. E quando lo fa, lascia un fango tossico nel petto dello spettatore.

Il minimalismo registico è una scelta precisa, funzionale, non un limite. La fotografia fredda e le inquadrature fisse accentuano la sensazione di immobilità e di loop mentale. Non c’è fuga possibile. Solo un confronto frontale con l’orrore sottile del controllo, della manipolazione, dell’identità fratturata.

Hippopotamus è un film disturbante non per ciò che mostra, ma per quello che lascia fuori campo. È un incubo silenzioso, una riflessione feroce su quanto sia facile riplasmare la verità quando il dolore la precede. Un cinema che non urla, ma morde piano. Fino a far sanguinare l’inconscio.