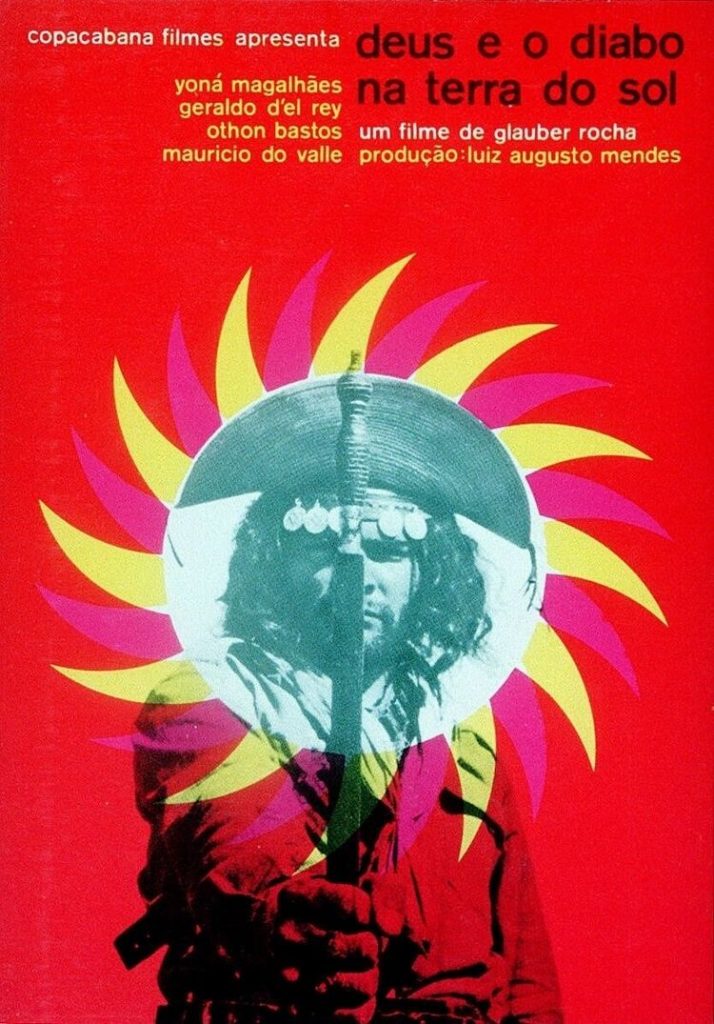

Titolo originale: Deus e o Diabo na Terra do Sol

Paese di produzione: Brasile

Anno: 1964

Durata: 120 min.

Genere: Avventura, Poliziesco, Drammatico

Regia: Glauber Rocha

Dopo aver ucciso il suo datore di lavoro quando quest’ultimo cerca di truffarlo dalla sua paga, un uomo diventa un fuorilegge e inizia a seguire un autoproclamato santo.

A cinquantotto anni dalla sua prima proiezione pubblica torna a Cannes Il dio nero e il diavolo biondo, capolavoro della “estetica della fame” rivendicata da Glauber Rocha, e opera fondamentale per comprendere il Cinema Novo. Una wilderness desertica, attraversata da esseri umani in fuga da tutto, in primis da loro stessi e dalla loro condizione. Risplende la fotografia in bianco e nero di Waldemar Lima, che ben sintetizza la rivoluzione estetica ed etica di Rocha.

Gli uomini sono più aridi del sertão

Manoel è un mandriano, e con sua moglie Rosa vive in estrema povertà nel sertão. Quando subisce un torto da un ricco proprietario di bestiame Manoel lo uccide, per poi cercare rifugio sul Monte Santo, dove una comunità di credenti si affida completamente alle farneticazioni di Sebastião, un monaco che si è autoproclamato santo… [sinossi]

Chissà cosa avrebbe mai pensato Glauber Rocha del fatto che un suo film, restaurato in digitale, fosse presentato in pompa magna al settantacinquesimo Festival di Cannes di fronte a un pubblico in larga parte borghese, ma soprattutto imborghesito. Un pubblico di addetti ai lavori che è parte dell’élite, e che usa lo stesso metro d’applauso per Il dio nero e il diavolo biondo (questo il fantasioso titolo italiano che rielabora l’originale Deus e o Diabo na Terra do Sol) come per l’ultimo blockbuster hollywoodiano. Sì, chissà cosa avrebbe detto Glauber Rocha, chissà se avrebbe apprezzato o sarebbe uscito furente dalla sala come fece all’epoca del celeberrimo sfogo contro il Potere dominante che lo scippò a suo dire del Leone d’Oro alla Mostra di Venezia per il folgorante A Idade da Terra (che gli era stato ispirato dall’omicidio di Pier Paolo Pasolini), quando di fronte alle telecamere della Rai affermò “Louis Malle è un regista di segunda classe, John Cassavetes un autore di film commerciali che pensa di essere d’avanguardia; Suso Cecchi D’Amico è la dattilografa di Visconti, Gillo Pontecorvo è un falso comunista e Michel Ciment è un critico francese pagato dalla CIA e dal Pentagono per parlare bene dei film americani”. Impossibile ovviamente prevederlo. Quel che è certo è che con il passare degli anni, a oltre quarant’anni dalla morte prematura lo straordinario cineasta brasiliano non è più una bizzarra creatura da trattare con guanti speciali, non è più il creatore del disordine organizzato, il fautore di una rivoluzione attraverso l’immagine. Come lui Rainer Werner Fassbinder, altro disallineato che è stato ricondotto – un po’ a fatica, comunque – nei ranghi della prassi, con l’unico reale tentativo di depotenziarne la forza distruttrice. Rocha e Fassbinder come teste di leone da piazzare nel salotto, per dimostrare ad amici, parenti, e vicini che anche la bestia più pericolosa è stata ammansita, anzi addirittura uccisa. Il cinema mondiale oggi possiede Glauber Rocha, lo domina, in un atto di rivalsa ideale verso un autore che durante la vita ha messo ripetutamente in difficoltà l’industria, la critica – anche quella che sulla carta avrebbe dovuto muoversi nella medesima direzione (si veda il succitato riferimento a Ciment) –, e ovviamente i festival. Potere del tempo, e della sua capacità innata di smussare gli angoli, di rendere lisa anche la roccia più dura e aspra. Di rendere malleabile anche ciò che è ostico.

Eppure bastano le prime inquadrature de Il dio nero e il diavolo biondo, basta quel sertão inospitale e brutale quasi quanto gli esseri umani che lo attraversano, inseguendosi e fuggendo. Fuggendo dalla fame, inseguendo la fame. Fuggendo da loro stessi, inseguendo la gloria di loro stessi. Il sogno folle della gloria, di un comando impossibile, di una risoluzione alla vita. Basta l’ingresso in scena dell’aedo, il racconto della vita ai limiti della morte – oltre i limiti della morte – che da reale si fa popolare e dunque onirico, perché quello del popolo è sempre un sogno collettivo, e spesso si tramuta in un incubo. Basta quella fotografia lavorata da Waldemar Lima che spazza l’occhio dello spettatore come potrebbe fare il vento caldo del deserto: spazza l’occhio dalle impurità della postura borghese e lo costringe a confrontarsi con la terribile cruenta esperienza del vivere. Vivere nel cinema oltre al vita. In Uma Estética da Fome (Un’estetica della fame), il manifesto programmatico ed estetico che Rocha presentò nel luglio 1965 a Genova – un anno e poco più dopo la prima proiezione pubblica de Il dio nero e il diavolo biondo – attacca duramente l’exotismos formais che volgarizza i problemi sociali, e ribadisce come l’America Latina sia ancora una colonia dell’occidente, e in particolar modo di quel Nord che lo sovrasta geograficamente, politicamente e perfino graficamente. Come può opporsi il cinema a questo dominio? Con la narrazione, credendo ciecamente nel popolo e nel suo immaginario, costringendo lo stesso a essere in continua palingenesi, nell’atto di una ridefinizione che non ne smarrisca mai il senso ultimo, l’estrema verità, quella che è sempre e inevitabilmente “nuda”.

La “violenza senza coscienza” deve essere rappresentata perché è la vera e forse unica condizione in cui le poveri genti brasiliane vivono. E così, in questa apoteosi narrativa, non si può che ripartire dalla fabula: farà così, anche se muovendosi in territori estetici assai differenti, anche Joaquim Pedro de Andrade trasformando in immagini Macunaíma. Rocha, forse preconizzando il colpo di Stato militare con cui la giunta fascista estrometterà dalla carica il democraticamente eletto João Goulart (uno scenario che muterà sensibilmente la Storia del Brasile, facendolo sprofondare per vent’anni nella dittatura più oscurantista), dirige un’opera febbrile, violentissima, che cerca in continuazione lo scontro diretto con lo spettatore, e quello stesso scontro lo mette in scena in sostituzione della dialettica anche nel film: la lotta come unico appiglio possibile di sopravvivenza in una terra selvaggia, dominata da un credo fideistico e cieco, da santoni criminali, da criminali criminali, da forze dell’ordine criminali, da poveri che vorrebbero diventare forti come i criminali ma saranno sempre destinati a una fuga senza soluzione. Glauber Rocha non ha alcuna intenzione di raccontare una storia, vuole trasformare la narrazione brasiliana, ricostituirla, in un atto di comunismo dell’immagine – e comunismo attraverso l’immagine – che ha pochissimi eguali nella storia della Settima Arte, e non ha in fin dei conti prodotto chissà quali eredi (troppo difficile ergersi alle altezze estetico-filosofiche di Rocha). Utilizzando l’improvvisazione come atto di insubordinazione continua anche nei confronti del processo stesso del filmare, in un gesto che non si adatta però ai contorni dadaisti ma persegue una frontalità battagliera del tutto popolare nel suo avanguardismo di fatto, Rocha filma un lungo viaggio nella wilderness – ecco che torna la dominazione culturale del Nord – con uno sguardo inselvatichito, durissimo anche nei confronti dei suoi “eroi”, o apparentemente tali. Utilizza l’aridità del sertão per duplicare, centuplicare l’aridità dell’animo dei personaggi, la loro mancanza di coscienza di classe, e dunque la loro incapacità a comprendere la vita e ad attribuirle valori morali. Un viaggio appassionante, sempre fertile, rivoluzionario e che lascia senza fiato, ma stracolmi di vita. Vita che è cinema, rivoluzione che è cinema, fame che è cinema, per un cinema che è atto politico e ultimo elemento di connessione possibile col Popolo, arma propria da utilizzare contro il fascismo.

quinlan.it