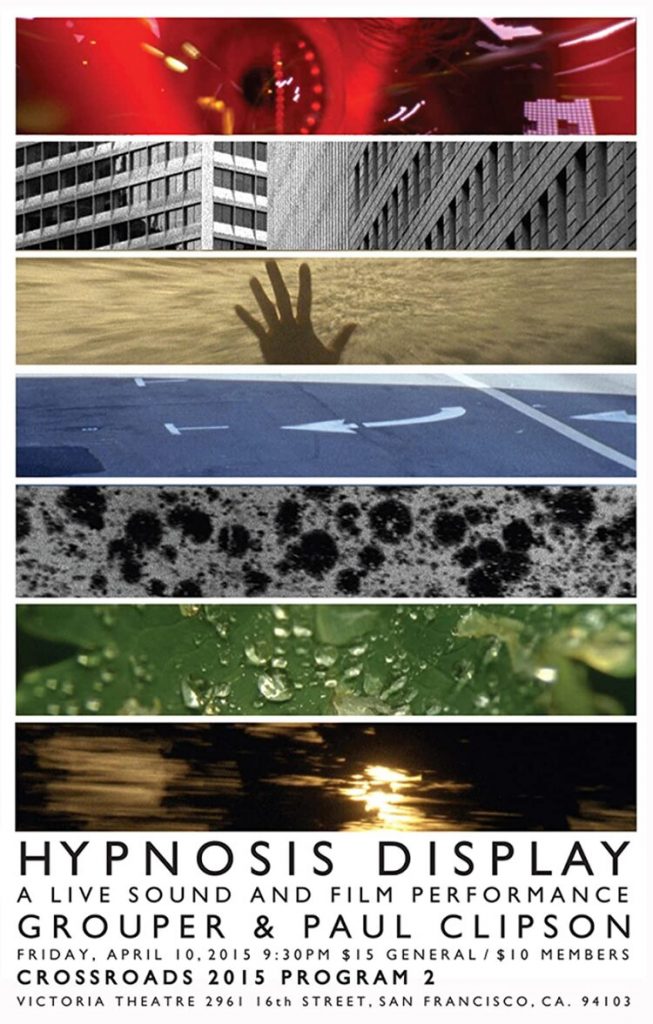

Titolo originale: Hypnosis Display

Nazionalità: USA

Anno: 2014

Genere: Musicale, Sperimentale, Visionario

Durata: 75 min.

Regia: Paul Clipson

«Ma si può ascendere in virtù di una Forza che è discendente.»

(CCCP – Fedeli alla linea)

Difficile, davvero difficile riorganizzare le idee in favore di uno scritto su Hypnosis Display e certo non a causa del film. Il problema, semmai, è relazionarsi ad esso, relazionare il proprio corpo a ciò che, di esso, ne fu durante la visione, poiché se ne esce completamente nuovi, con un nuovo calore e un nuovo splendore corporei, a seguito di tale visione, e non è certo per dire che lo scriviamo né per mettere le mani avanti: ciò che è avvenuto è una trasformazione radicale di sé, e non siamo del parere che tale trasformazione vada presa sottogamba, sicché scrivere a proposito di Hypnosis Display dovrebbe significare rammemorare ciò che si era stati e come si è ora, affinché il carattere rivoluzionario e anarchico del film non vada disperso, perduto, al di là della sua forma, che è comunque la sostanza nella quale mi ritrovo, si ritrova cioè il mio corpo. Del resto, Hypnosis Display prende subito a mostrare una variazione, che è come se desse il passo e il tempo al film; una variazione – potremmo dire – a vuoto, cioè inerente e immanente al film stesso, che si fa dunque registrazione di una variazione che esso stesso è. Ma cosa c’è al di là di questa variazione? Nulla, esiste solo il film, e la registrazione della variazione altro non è che un’austoscopia filmica che diviene subito panscopia (primo carattere della variazione: la variazione può solamente variare) – ed ecco l’origine, perché all’inizio non c’è una variazione che varia se stessa, non un oggetto o un qualcosa che si crei dal nulla, ma la semplice variazione, ed è questa variazione ad assumere i caratteri dello spazio (l’acqua) e del tempo (l’orologio), uno spazio che è come se annegasse il tempo, facendosi immediatamente spazio-tempo, connaturando la variazione di una spazio-temporalità che è, però, variazione di spazio e di tempo (secondo carattere della variazione: variando la variazione dà origine).

Sono, naturalmente, spazio e tempo chiusi su se stessi, pura spazio-temporalità che non ammette altro che se stessa, ma, essendo a sua volta variazione, la spazio-temporalità è come se si dischiudesse, se si aprisse, ed è precisamente da questa apertura, da questa faglia dello spazio-tempo che scaturisce l’autocoscienza dello spazio-tempo, materializzata in un ente capace d’esperienza, una ragazza la cui esperienza è propriamente questa autocoscienza rivolta verso se stessa, dunque di nuovo un’autoscopia che è immediatamente panscopia, solo, questa volta, rimarcata, sensibilizzata, esperienza: è la realtà, e la realtà, per Clipson, è esperienza, ma allora stesso l’esperienza non è soltanto reale bensì realtà di per sé, ed è per questo che ora, finalmente, gli spazi e i tempi si dilatano, subiscono una nuova nascita ed è come se si dischiudessero nuovamente. Sono altri spazi, spazi d’esperienza, non più asettici e virtuali come quelli immediatamente seguenti la variazione iniziale. Perché? Perché ora gli spazi sono visti, e questa visione degli spazi è palesemente lo spazio della visione. Tutto sommato, potremmo già dire che Hypnosis Display è tutto giocato su questo doppio movimento che si raccoglie nell’unità di una sintesi disgiuntiva che fa dell’auto-scopia una pan-scopia. L’occhio dello spazio è lo spazio dell’occhio, e se si dà spazio è perché lo spazio si vede. L’immagine viene così a essere qualcosa come un’escrescenza e una concrezione di ciò che nell’immagine si vede: qualcosa vede se stesso, e questa visione è l’immagine, immagine che è, quindi, anche contemporaneamente ciò che è in essa. L’immagine è tutto. Per questo motivo ciò che segue è privo della ragazza. Gli spazi, ora, possono sussistere di per sé, come luoghi che si vedono da sé. Naturalmente, ciò non toglie dignità agli altri sensi. Uno spazio non è semplicemente visto. Il luogo è composto da forze che si vedono e anche, ad esempio, si toccano, relazionandosi ed entrando in nuovi rapporti da cui emergono rinnovate fisionomie dello spazio. Il tocco, però, Clipson lo mostra come variante della visione. Quando scompone la ragazza (occhio, orecchio, mano, bocca) non sta mostrando altro che il tatto è comunque una visione (la visione aptica di Francis Bacon), così come l’udire è un veder suoni, il che si spiega, ovviamente, col fatto che l’immagine sia tutto e il resto nient’altro che variante, grado di essa: l’animalità (le pecore e le capre inquadrate) sono autocoscienze locali di uno spazio dalla cui attività, cioè dall’attività dell’autocoscienza nella forma animale, lo spazio, quel determinato spazio, può essere immaginato, cioè reso per immagini. Planck lo mostrava bene: si tratta sempre e comunque di questioni d’intensità, di gradi.

Il soggetto semplicemente non è ma è sempre, come l’Alice di Deleuze, più alto e più basso, più caldo o più freddo, e tale gradazione di calore è indiscutibilmente ciò che determina il soggetto nel suo divenire, sicché non si potrà mai dire di un soggetto che è e rimane tale bensì che è perché ora è più caldo, ora meno illuminato e via dicendo. In questo senso, l’immagine è come l’irradiazione luminosa: non la si può vedere se non come localizzata in un colore, che comunque non l’esaurisce. Che, quindi, noi non possiamo avere esperienza della luce se non nella sua località, nella sua gradazione? In effetti, le cose parrebbero essere così, ma quella mano che tocca la luce è una mano che non solo viene ingoiata dalla luce ma pure, e soprattutto, subisce un divenire-luce, diventa luce. La ragazza sulla spiaggia è in preda a questo divenire-luce che non la dissolve ma l’orienta nello spazio, spazializzando il suo corpo in un ovunque panico che, di fatto, la rende eterna: è luce, variazione cosmica di cui lo spazio e il tempo, nella loro particolarità, non sono che gradazioni secondarie. La città è il contrario di tutto ciò. Non è la città di Antonioni, svuotata, ma una città piena di vuoto, e questo perché c’è senz’altro un’autocoscienza pure dello spazio urbanizzato, ma questa autocoscienza è una coscienza più che urbana, è una coscienza urbanistica. Così, Clipson si sofferma sui segni, sui segnali stradali. Cosa sono i segnali stradali? Tutt’altro che immagini. Sono immagini piene di vuoto. Sono ordini. Il segnale stradale annulla la propria immagine in vece di un ordine, di un comando, un imperativo. È il fascismo. Non c’è immagine del fascismo, ed è per questo che tutti i totalitarismi hanno lavorato molto sulla loro immagine, creando statue, film e via dicendo, perché erano privi d’immagine. E la città contemporanea è lo spazio ultimo del fascismo. È lo spazio inquietante della spia, dello Stato di Polizia. Proliferazione di telecamere ad ogni angolo della città, e tutta la città piena di pubblicità, d’immagini vuote che riempiano il vuoto della città con altro vuoto. Cosa può il cinema a questo punto? Nient’altro che inserirsi, anzi insediarsi in questi spazi e schizofrenizzarli.

Come in Lighthouse (USA, 2015, 6′), Clipson ora fa proprio questo: sono le linee che creano i grattacieli o i grattacieli che creano le linee? È una domanda di fondamentale importanza, poiché evade qualsiasi tentativo di risposta: fa emergere il vuoto, lascia afasici, e in quest’afasia l’urbanista perde il controllo, i grattacieli si distruggono, lo skyline si nientifica, e la città diventa la possibilità d’estensione di un nuovo deserto, in cui il vuoto prende il sopravvento, scardinando tutto il resto. In un certo senso, nella città si è sempre nell’underground, e il fatto che Clipson segua anime solitarie, in questo frangente, altro non mostra che un deserto locale, covato nell’intimità di quella che un classico della sociologia definì la solitudine della massa: solo essendo coscienti di questa solitudine, si può cogliere il deserto che nell’anima ha l’uomo di città, e questo deserto è ciò che deve prorompere nella città. Come? Bright Mirror (USA, 2013, 9′) è cardinale in questo senso. In Bright Mirror ciò che conta è lo specchio, la superficie riflettente, l’ombra. Un’ombra ci precede, sempre, e il punto è proprio questo: siamo preceduti dall’ombra, siano costituiti dalla nostra ombra, non viceversa. La pozzanghera, nella città, non riflette chi vi si specchia ma restituisce il corpo al riflesso di chi in essa è specchiato. La città, altrimenti, non ammette corpi, ma solo dispositivi da cui ottenere il suo essere monolitico, che è in fondo quello del controllo totale. L’uomo della città non vede, è sommerso dalle immagini. L’uomo della città è sempre visto. Per questo è solo e cova un deserto. Sulla superficie riflettente di un finestrino o di una pozzanghera, invece, il cinema riesce a restituire una corporeità, una visione che è contemporaneamente vista e vedente. L’uomo si vede vedere. E ha immagine di sé nel momento in cui crea questa immagine guardandola. Il recupera della corsa, spietata, della fuga di Union (USA, 2010, 15′) è, da una parte, tentativo d’evasione e, dall’altra, immagine d’immagine – e le due cose sono inscindibili. La linea di fuga che in città e dalla città traccia la ragazza è immediatamente immagine, e non può pensarsi nel suo essere altro: questa fuga si staglia su un occhio che presumibilmente è quello della ragazza, ed è questo il recupero dell’immagine, ciò che la città non permette. La ragazza si guarda scappare, e la sua azione, il suo vivere, se stessa in quanto tale, non può darsi all’esterno di questo sguardo: è come se la nostra interiorità, ciò che siamo e, insomma, la nostra vita, fosse piegato da uno sguardo su questa stessa vita, inscindibile da essa e nient’affatto trascendente rispetto a essa, bensì immanente.

Che la vita sia immagine significa questo: la vita è ciò che la vita vede di sé, e questo vedere è propriamente il vivere. La ragazza che scappa dalla città, dunque, che traccia una linea di fuga dalla città è colei che riconquista la sua singolarità nonostante il fascismo totalizzante e massificante, ma questa singolarità non si dà che nella forma del fantasma, che per definizione è tutto ciò che si può vedere come vedente al contempo: «Se il fantasma è ciò che fa di ciascuno un caso singolo – per difendersi contro il significato istituzionale che gli attribuisce il gruppo gregario, il caso singolo non può fare a meno di ricorrere al simulacro: cioè ad un corrispettivo del fantasma – anche per uno scambio fraudolento fra il suo caso singolo e la generalità gregaria. Ma se questo scambio è fraudolento, lo è perché tale è voluto sia dalla generalità sia dal caso singolo: il caso singolo scompare come tale non appena significa quello che è per sé; non vi è nell’individuo che il suo caso di specie ad assicurargli la sua intelligibilità. Non solo scompare in quanto tale non appena formuli a se stesso il proprio fantasma, dato che può farlo solo mediante i segni istituiti – ma si ricostituisce mediante tali segni solo escludendosi al tempo stesso da ciò che diventa in lui intelligibile, scambiabile»*. Ciò che segue è dunque la schizofrenizzazione, desertificazione della città: la città, improvvisamente, prolifera d’immagini, ma di quelle vere, quelle di cui parla Castaneda, che si vedono solo «con straordinaria chiarezza»** e che lasciano sempre e soltanto un moto di terrore o un sentimento d’angoscia. È un altro vuoto, Another void (USA, 2012, 10′), rispetto a quello cittadino. È un vuoto dal vuoto, pieno di luci, che provoca angoscia, choc e attacchi epilettici continui. Pure intensità che s’inscrivono e iscrivono l’occhio. L’occhio, infatti, è quello di Other states (USA, 2013, 8′), un occhio cosmico in quanto frutto di tali luci. È l’immagine della luce, intuizione pura. Infatti, che cos’è la luce se non un pieno di possibilità? La radiazione luminosa può concretizzarsi in tutti i colori – e altri ancora. La luce è il Dio di Spinoza, tutte le possibilità. Il fatto che l’occhio sia luce, quindi, stravolge ciò che fu l’intuizione intellettuale, poiché ora Dio non precede più l’essere umano ma l’occhio è la condizione stessa di Dio come unità di tutte le possibilità, come tutte le possibilità finalmente implicate e non ancora esplicate. La complicazione di tutte le possibilità è Dio, il mio occhio, ed è inquietante.

Come fa, infatti, un occhio a sopportare qualcosa di simile? Scriveva Benjamin: «Secondo Freud, la coscienza come tale non raccoglierebbe tracce mnestiche. Avrebbe invece un’altra significativa funzione. Agirebbe come difesa contro gli stimoli. “Per l’organismo vivente la protezione dagli stimoli è una funzione quasi più importante della ricezione degli stessi; l’organismo è fornito di una propria provvista di energia, e deve sforzarsi anzitutto di tutelare le particolari forme di trasformazione di energia che hanno luogo in esso contro l’influsso uniformante, e quindi distruttivo, delle enormi energie che operano nel mondo esterno.” La minaccia di queste energie è una minaccia di choc. Quanto più frequente diviene la loro registrazione da parte della coscienza, tanto meno ci si può attendere da tali choc un effetto traumatico»***. Il cinema deve dunque perpetrare, continuare, far proliferare il trauma affinché esso non sia traumatico: dobbiamo continuamente essere shoccati dalle luci, perennemente al limiti, sul filo della morte, e così non morire ma continuare a vedere. Se lo choc, come voleva Deleuze****, è la forma di comunicazione di movimento nelle immagini, allora questo movimento è propriamente quello che inscrive la luce nell’occhio, poiché l’immagine è sempre sguardo che si guarda vedere, oggetto e soggetto di un’autoscopia panscopica. Certo, si dirà, ma questo impone una limitazione, uno scotto da pagare non da poco. Se, infatti, una tale autoscopia è panscopica, allora ogni immagine sarà limitata a sé e ci saranno tante immagini quanti sguardi, e, insomma, si cadrebbe nel monadismo leibniziano, ma Clipson, questo, l’aveva già risolto. Cos’era, del resto, la variazione inerente che apriva e che ora chiude Hypnosis Display? È l’implicazione, la complicazione non esplicata di tutto ciò, della ragazza, della città e, insomma, di tutto ciò che s’è poi visto e che altro non è se non l’esplicazione di quella variazione inerente lì: ecco la vera immagine, l’immagine cosmica, l’autoscopia panica e panscopica. Ecco a cosa Hypnosis Display il cinema, ecco cosa è il cinema. Un caos d’immagini che è Immagine del Caos, poiché non esiste che un’Immagine – ed è questa, l’immagine del Caos, evento di pura immanenza, unica e univoca, la quale altro non è che la sua stessa immagine (e soltanto in questa l’immanenza può darsi come tale).