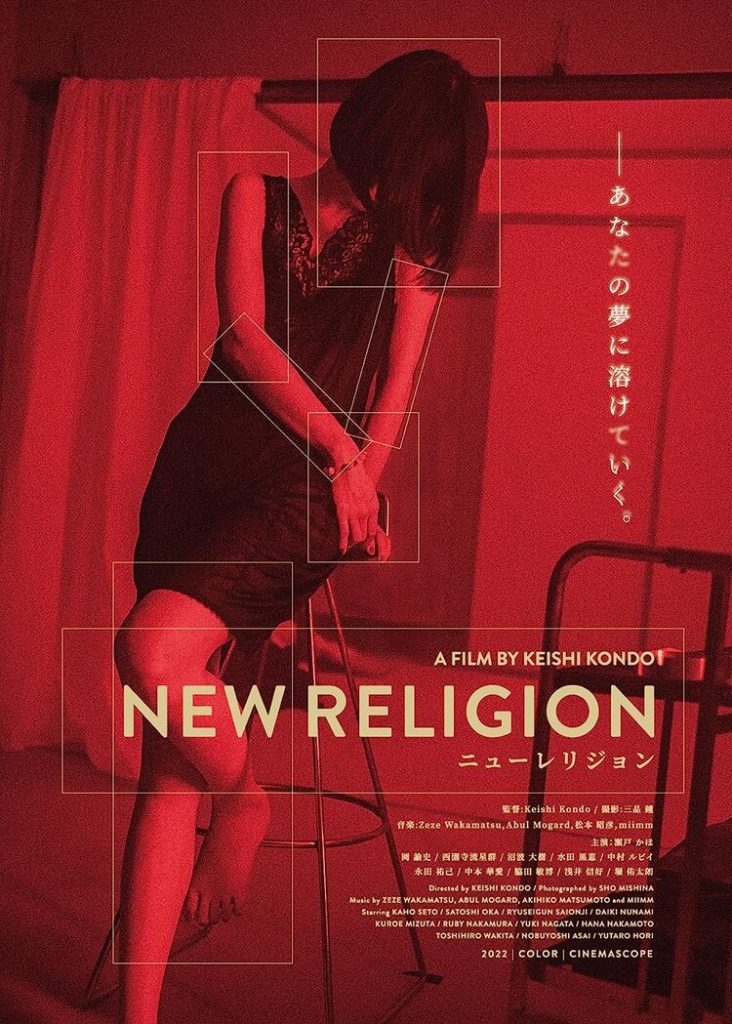

Titolo originale: New Religion

Paese di produzione: Giappone

Anno: 2022

Durata: 100 min.

Genere: Drammatico, Horror, Visionario

Regia: Keishi Kondo

Miyabi ha perso in un incidente la sua unica figlia. Dopo la sua morte ha divorziato. Ora lavora come squillo e vive con il suo nuovo fidanzato. Un cliente strambo un giorno le chiede di poterle fotografare la colonna vertebrale, poi, in un altro incontro, i piedi. Presto si rende conto che a ogni fotografia del suo corpo, lo spirito della figlia le si avvicina sempre di più. Finché non resteranno che i suoi occhi da fotografare…

Un fantasy visionario e distopico alla Lynch/Cronenberg proveniente da una nuova e scioccante voce giapponese… che ci porta dritto al collasso della società.

Forse è proprio vero che la fotografia ruba qualche pezzo di anima. Una credenza popolare germogliata nel momento stesso della presentazione al pubblico del primo dagherrotipo, il 18 agosto 1839, ma forse nata ancora prima, con la ritrattistica in pittura che non a caso di lì a pochi decenni sfocerà nelle pagine dedicate da Oscar Wilde a Dorian Gray, con l’atavica paura delle popolazioni indigene di fronte agli specchi, o ancora con il classicissimo annegamento di Narciso punito per il suo troppo insistito ammirarsi in uno specchio d’acqua. O forse, esattamente al contrario, inquadrare e rendere riproducibile il corpo è davvero l’unica possibile via per riscoprire l’anima intatta, per liberarla dal peso della realtà, per salvarla dal passaggio – e quindi dalla morte di un istante che non ritornerà mai più – dell’attimo in cui la figura è stata ritratta. Un po’ come se essere restituiti da un’immagine potesse trasformare un bruco in farfalla, potesse farla uscire dal suo bozzolo per volare finalmente libera. Pur consapevoli della tristezza intrinseca della farfalla, che nasce destinata a durare un solo giorno per poi morire appena visto il mondo, e di come non tutte, fra falene notturne e lepidotteri, siano necessariamente belle – tanto che, da Il silenzio degli innocenti in giù, il cinema le ha più e più volte utilizzate come simbolo di morte e di inquietudine, come animali dal significato ambiguo e tormentato. Le stesse perturbanti ambiguità di cui si nutre l’affascinante New Religion, opera prima del giapponese Keishi Kondo che, dopo l’anteprima assoluta del FrightFest di Londra e il recente passaggio a Varsavia, giunge in prima italiana al Trieste Science+Fiction Festival 2022. Un film fatto di confini, fra la vita e la morte, fra la realtà e il sogno, fra il passato e il presente, fra la liberazione e la condanna, fra il corpo e l’anima, fra la suggestione e la percezione, fra la memoria e la speranza – o forse la speranza non esiste (più), è solo un’allucinazione, è solo un nuovo passo verso la dissociazione, è solo una spiaggia, sempre la stessa, in cui non si è mai stati e che invece è lì, nel campo di una foto e nel controcampo di un incubo. «Non ci si può fidare dei ricordi», dirà in tal senso sin da subito il sintetizzatore vocale attraverso il quale parla Oka, misterioso cliente ereditato dalla protagonista Miyabi, diventata una ragazza squillo in seguito alla morte della figlia e all’abbandono del marito, dopo l’impazzimento e i criminali accoltellamenti di persone a caso della sua collega Akari, orfana di padre sin da bambina, che al servizio dello stesso cliente la aveva preceduta. Un volto mai visto eppure già visto, già autore di foto mai esistite eppure da sempre lì, sul comodino, fra le mani, di fronte agli occhi umidi di una madre rimasta sola. E infatti Oka dalle puttane in crisi affettiva non vuole sesso, e nemmeno nudità. Chiede solo di poter fotografare parti del loro corpo, prima la spina dorsale e poi le gambe, le braccia, le orecchie, gli occhi, aprendo una sorta di porta temporale con cui sentire ancora/di nuovo la presenza fisica di chi non c’è più, il braccialetto, le piante da innaffiare, il piattino ancora in tavola, la torta di un compleanno impossibile. Forse un fantasma, forse il subconscio, forse un sortilegio demoniaco, innestato fra l’otturatore e la frustrazione.

Inizia con la tragica morte della figlia della protagonista Miyabi, New Religion. Inizia con il pudore di un fuori campo per metterla in scena, con i fiori da innaffiare, con una scaletta che cade, con lo sguardo di una madre distratta che diventa la disperazione di chi guarda giù dal ballatoio. Con un bozzolo ricoperto di sangue che si rivela il feto già cresciuto di un’umanità da (ri)trovare, o forse di una maledizione dalla quale ritrovarsi fagocitati, trasformati in mostri, fatti rinascere eppure già eternamente uccisi. Per un film di fotografie e di insetti, di oscuri emblemi e di schermi televisivi nel buio, di punti di vista ripetuti che cambiano progressivamente il loro senso cinematografico e di esponenziali doppiezze, di rossi e di blu che deflagrano come flash sullo schermo e di straordinari tappeti noise elettronici che si inseguono ipnotici amplificando ogni rumore e poi si interrompono improvvisi come un brusco risveglio, e poi ancora di Polaroid che sbiadiscono fino a sparire creando contatti fisici con l’altro mondo o forse con la propria coscienza, con i propri sensi di colpa, con le proprie mancanze più irrisolte, con il senso stesso dell’immagine, fra il corpo e l’anima del visibile e dell’invisibile. Tanto che poco importa che forse non proprio tutto logicamente torni alla perfezione alla fine di un lavoro d’esordio, quello di Keishi Kondo, assolutamente indipendente e straordinariamente ammaliante, coraggiosissimo nei suoi tempi dilatati e nelle sue sfaccettate ambizioni metaforiche, sorprendente nelle continue intuizioni di regia ‘rubate’ ma mai realmente ‘derivate’, nella strabordante fotografia e nello specifico filmico del suo montaggio. Un film che al basso budget ribatte con un evidente talento supportato da grande passione cinefila, girato solo nei weekend insieme a un gruppo di amici alla consapevole ricerca di una personalissima autorialità che si sappia innestare da qualche parte fra gli spettri di Kiyoshi Kurosawa e l’immaginario multiforme di David Lynch (i ripetuti sogni che diventeranno la realtà della protagonista, il ballo di Mulholland Drive, ma anche il tenebroso fotografo Oka, fantasma, demone, voce gracchiante o forse pura e delirante fantasia sospesa fra il BOB di Twin Peaks e le identità di Strade perdute), e poi ancora fra il caos del Lars von Trier di Antichrist e il corpo secondo David Cronenberg, fra l’estetica al neon di Nicholas Winding Refn e le cupezze gotiche dei già citati lepidotteri di Jonathan Demme, fra le modularità dei videogiochi e gli argentiani/tovoliani cromatismi “a secchiate” delle vertigini oniriche. Ma soprattutto è un film apertamente politico New Religion, che ragiona su una società giapponese insanguinata negli ultimi (destrorsi) anni da una lunga serie di attentati privi di apparenti motivazioni, e sempre più in crisi spirituale nel moltiplicarsi di infinite sette religiose – si veda la Chiesa Zero immaginata già quattordici anni fa da Sion Sono nel suo capolavoro Love Exposure. In un film capace di rapire e creare tensione con poco o nulla, Keishi Kondo si immerge a capofitto nelle crisi di identità e nelle derive verso la follia di un popolo passato nel giro di una decisione imperiale di metà Ottocento, proprio mentre si sviluppava la fotografia, da un sostanziale medioevo samurai puramente orientale all’imposta modernità dell’occidentalizzazione capitalista più selvaggia, e forse proprio per questo oggi, con in mezzo una crisi economica mai vista prima, una società così rigida e cerimoniosa eppure nell’intimo sperduta, in cui si fa fatica a elaborare e non si riesce a perdonare la colpa (esemplare in tal senso la sequenza in cui l’ex marito torna a umiliare l’«indegna» protagonista, responsabile con la sua noncuranza della morte della figlia, strappandole il braccialetto della piccola e mettendo al tappeto con un solo spintone il nuovo compagno intervenuto per difenderla), in cui le mancanze (di una persona cara, ma anche della Fede) e le repressioni diventano allegorie d’ossessione proto-demoniaca e di frustrazione omicida, in cui le infinite sfaccettature del dolore virano in perversioni e feticismi, e in cui il confine fra salvezza e dannazione si fa sempre più labile, visionario, sconvolto, allucinato, sanguinolento. Come fotografie che progressivamente consumano il corpo e che nel frattempo fanno emergere l’anima, o che forse la rubano, la catturano, la intrappolano, la condannano, per sempre perduta nel suo limbo d’orrore, nella frazione di secondo di un clic.

Marco Romagna – cinelapsus.com