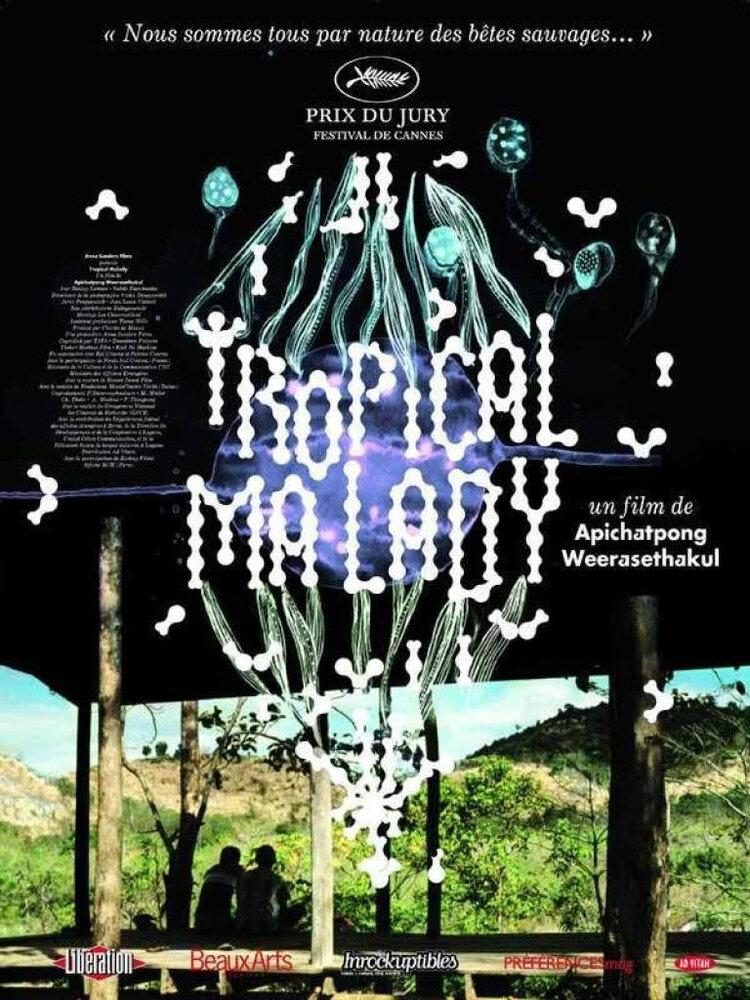

Titolo originale: Sud Pralad

Nazionalità: Francia, Germania, Italia, Thailandia

Anno: 2004

Genere: Commedia, Drammatico, Visionario

Durata: 118 min.

Regia: Apichatpong Weerasethakul

Tropical Malady, l’indiscutibile capolavoro di Apichatpong Weerasethakul, esempio di cinema magmatico e magico, in cui l’immagine travalica spazio e tempo.

“E ora vedo qui me stesso”

Keng è un soldato assegnato a una postazione in una piccola città nel cuore rurale della Tailandia. Il principale compito delle truppe è quello di indagare sulla misteriosa uccisione del bestiame delle aziende agricole locali. Un giorno Keng incontra Tong, e tra i due scoppia una storia d’amore fatta di escursioni in campagna e viaggi in motocicletta. Poi, una notte, il ragazzo di campagna inizia ad aggirarsi nel buio…

Se il cinema thailandese ha potuto contare negli ultimi anni su di un crescente interesse da parte della critica, lo deve ad autori come Pen-ek Ratanaruang e Apichatpong Weerasethakul. Mentre il primo appare riconducibile, pur nella sua complessità, a un ideale cinematografico più propriamente pop (tanto nelle digressioni per soap-opera di Mon-rak Transistor quanto nel perfetto yakuza eiga Last Life in the Universe, a tutt’oggi il suo lavoro più compiuto), Weerasethakul incarna la quintessenza dello spirito thai – o per meglio dire ciò che a noi appare come l’anima di tali radici culturali.

E se la produzione di Tropical Malady risulta essere apolide, con soldi svizzeri, thailandesi, francesi e italiani (la Downtown Pictures di Marco Müller e la RAI), lo sviluppo dell’opera non lascia dubbi. Film doppio – ma non a episodi come potrebbe sembrare a prima vista – e contemporaneamente film sulla doppiezza dell’animo umano e, ulteriormente, sull’ambiguità della società thailandese, ancora incapace di perdere lo stretto vincolo con la superstizione ma pronta a lasciarsi abbagliare dalla plastica del capitalismo e dell’apparentemente indispensabile, Tropical Malady procede a strattoni, tra salti spaziali e un montaggio diviso tra allitterazioni (soprattutto nel finale nella giungla) e scompensi improvvisi.

Apparentemente privo di logica, il cinema di Weerasethakul è in realtà un tuffo a gravità zero nel quale la sceneggiatura viene presto abbandonata per lasciare spazio alle inquadrature e all’uso esasperato ed estremamente espressivo del sonoro. È raro nel cinema venire a contatto con una grammatica filmica così umorale, capace allo stesso tempo di essere cinema e negazione dello stesso. Un’opera scritta mentalmente e poi lasciata libera di esprimersi istintivamente, eppure mai anarcoide. Nel suo estremo paradosso, un’esperienza non dissimile a quella di David Lynch. Ma se nelle opere del cineasta statunitense la doppiezza serve a una ritorsione su sé ciclica, Nastro di Moebius teso all’infinito, qui le due sezioni della trama non si compenetrano, si sfidano piuttosto in un tête à tête in cui ognuna diventa metafora dell’altra facendosi al contempo memoria dell’altra.

Se la prima metà di Tropical Malady, con la sua dolce e inusuale storia d’amore gay tra un soldato e un contadino (inusuale per la sua struttura priva di catarsi, per la sostanziale mancanza di elementi climatici e per un epos sommesso, dilatato in tempi lunghi) si sviluppa tra il roboante caos cittadino e la pace ancestrale della foresta, in un contrasto portato alle estreme conseguenze – e con il buon contadino Tong che si preoccupa di essere inadatto alla vita di Bangkok – che si tramuta in un attraversamento (i due amanti sono figure in perenne movimento, movimento senza causa e senza effetto) e in superamento sia dei beni materiali (rimarcati e incarnati nel karaoke, nell’aerobica di piazza, nella cassetta dei Clash che viene donata a Tong dal suo innamorato, addirittura nel poster di Alexander Zickler, centravanti di incerta gloria del Bayern Münich), sia di quelli immateriali (riscontrabili nel tempietto sotterraneo in cui la coppia viene condotta), la seconda metà del film si dipana nella lotta tra Uomo e Bestia, tra ragione e mostruosità. E il senso del film, che si era aperto su una citazione di Ton Nakajima riguardante la natura belluina dell’uomo, viene dunque raddoppiato: nel tempo e nel luogo iniziale – la contemporaneità – il rapporto tra realtà e mito è perennemente filtrato dalla spinta a una modernizzazione solo apparente. Quando l’anziana racconta la parabola del monaco buddista e dei due poveri che per pura ingordigia vedono il loro oro tramutato in rane il rimando diretto non è al significato intrinseco della metafora, ma alla perdita del denaro fin lì acquisito da una concorrente del Chi vuol esser milionario locale. Il Mito diventa dunque Televisione.

Altresì, nella parte finale dell’opera, assistiamo a una vera e propria rilettura di un mito – quello di uno sciamano capace di incarnarsi in una tigre e assetato di sangue umano – che si trasforma in accettazione dell’Io del protagonista. La lotta tra Uomo e Bestia presentata in precedenza appare ora chiara: l’uomo combatte con sé stesso per sconfiggersi e dunque riuscire ad accettarsi, a purificarsi, a rapportarsi con il carico delle proprie memorie e delle proprie perdite (l’amore omosessuale per quanto concerne il protagonista). E il protagonista diventa anche spettatore di sé, in un combattimento infinito che non prevedere vincitori e vinti – come sembra suggerirgli una scimmia “uccidilo e libera la sua anima, oppure lasciati mangiare ed entra tu a far parte del suo mondo” – ma solo, forse, consapevolezza. Se si inizia ipotizzando un uomo costretto come una bestia in cattività in un mondo/giungla dai colori pirotecnici, si finisce con un uomo/bestia perso nella giungla e perso soprattutto in un’oscurità totalizzante. L’uomo è finalmente conscio di essere stato contemporaneamente preda e compagno, e può accettare definitivamente le proprie memorie.

Così come Lost Highway di Lynch (ed ecco che il paragone torna prepotentemente a far notare la sua efficacia) trovava la sua compiutezza e il suo senso in una zona liminare come il deserto, è in un altro non-luogo, la giungla, che il senso di Tropical Malady si sublima. Senza che Weerasethakul snaturi la sua storia autoriale – anche Blissfully Yours era una storia d’amore al confine, anche se lì reso ben più tangibile dalla linea di passaggio tra Tailandia e Birmania – il suo cinema si mostra come una delle avventure più libere ed ermetiche degli ultimi anni. E, quando meno lo si aspetta, ecco che nella voce narrante finale riesce anche a commuoverci.

Recensione: quinlan.it