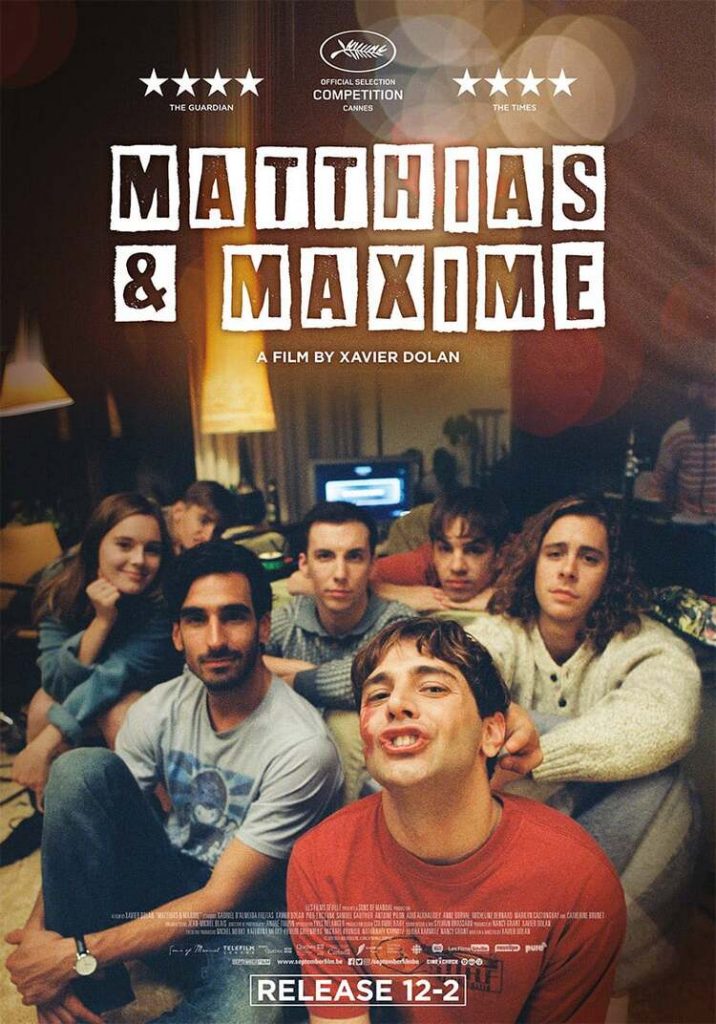

Titolo originale: Matthias & Maxime

Paese di produzione: Canada, Francia

Anno: 2019

Durata: 119 min.

Genere: Drammatico

Regia: Xavier Dolan

Due amici d’infanzia si scambiano un bacio durante le riprese di un cortometraggio amatoriale. Il gesto, apparentemente innocuo, insinuerà in loro un dubbio persistente, minacciando l’unione della loro cerchia sociale e, alla fine, cambiando improvvisamente le loro vite…

Da sempre il cinema di Dolan, in maniera sottile o più prepotente, parla del desiderio e della tensione verso l’altro come pulsione (repressa o meno) che finisce col creare un’immagine mentale, un fantasma col quale si combatte interiormente. A questo tema – in una chiave ludica e nella sola declinazione illusoria – era dedicato espressamente il suo secondo film, Les amours imaginaires: cos’altro erano quelli del titolo se non amori che si facevano in testa? In un’età in cui la passione si fa struggente quanto più chimerica e irrealizzabile? Una traduzione del titolo azzardata – per quanto accurata – sarebbe stata Le seghe mentali. Perché gli amours imaginaires erano passioni impossibili, masturbazioni cerebrali (e fattuali, pure, magari annusando la t-shirt dell’amato), comunque onanismi che non approdavano a nulla, che venivano esternati all’altro come extrema ratio e solo per rivelarsi quello che erano sempre stati: proiezioni, autoconvincimenti, film personali. In fondo amore immaginario era anche quello di Tom à la ferme: mi dico certo che uno dei motivi che ha attratto Dolan e lo ha convinto a portare sul grande schermo il dramma di Bouchard, sia stato quello del sentimento amoroso come espressione fantasmatica: Tom idealizza la figura del suo compagno, vive la sua morte con un senso di colpa che – da retropensiero, divenuto consapevolezza – espia nella fattoria-purgatorio. Per rendersi conto alla fine che quella immagine era un’invenzione, che quel ragazzo – così come se l’era dipinto nella sua testa – non esisteva. Un altro amore immaginario. Con variazione: perché invece di essere coltivato in forma di sogno idilliaco, si faceva incubo terrificante dal quale fuggire. Pervenendo comunque alla solita meta: la realistica presa d’atto delle costruzioni attive della propria immaginazione.

Matthias & Maxime riprende questo tema, lo approfondisce e lo fa pervenire a uno sviluppo drammatico inedito. Perché in questo caso l’attrazione sentimentale la vivono, con reciproca frustrazione, due persone: Matt e Max, non riuscendo a dirselo, ricreano continuamente in testa – stagione dopo stagione, anno dopo anno – l’immagine dell’altro secondo la forma cangiante del loro desiderio. Qui non si parla di infatuazioni momentanee, di fuochi adolescenziali che bruciano e si spengono, piuttosto di una relazione in potenza che nasce nell’infanzia e percorre silente un bel trancio delle rispettive esistenze. Un pezzo di vita che non ci viene narrato, che non conosceremo: come in Donovan, il passato dei personaggi al massimo possiamo presupporlo guardando delle foto incorniciate (o un disegno infantile seppellito in un cassetto): sono tracce laconiche disseminate strategicamente nelle stanze della vita quotidiana, racconti impliciti di cui diviniamo la trama.

L’idea del film nasce dichiaratamente dopo la visione di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (che sia lui quel Luca menzionato nei ringraziamenti?), un film su una passione omosessuale che – seppellita sotto una coltre di sguardi, discorsi, formalismi – trovava infine la sua via di comunicazione. Il principale legame di M&M con quel film, al di là del dato intimista, sta proprio in questo aspetto: il porre al centro della narrazione un cercarsi reciproco che, sotterraneo, deve essere portato alla luce. Uno dei meriti della sceneggiatura di Ivory di Call Me By Your Name, lo scrivevo nella recensione, era quello di non verbalizzare il desiderio di Elio, ma di mimetizzarlo nel suo comportamento. È quanto avviene nel film di Dolan, dove tutto quello che vediamo non parla mai del sentimento e dell’attrazione che lega i due protagonisti, ma lo implica: il loro è un desiderarsi criptato. Dolan non ci dà agganci per comprendere cosa ci sia dietro il rapporto tra i due protagonisti e per decifrare l’ambiente nel quale agiscono. Non impone letture: lascia spazio allo spettatore perché formuli ipotesi, azzardi ricostruzioni, evinca delle conclusioni.

Lo stesso vale per la pulsione omosessuale sulla quale il film è diabolicamente ellittico: deduciamo che se in Max è consapevole e probabilmente agita (lo sguardo nel bus al ragazzo, il date di puro opportunismo alla sua compagna di lavoro che, capita l’antifona, a un certo punto lascia la festa), in Matt è invece totalmente negata (la relazione con una ragazza, l’inquadramento in una vita professionale ottundente, la fascinazione esercitata su di lui da Kevin, il giovane collega in missione che ammicca, consapevole del turbamento che sta scatenando – tanto che azzarda subito che la persona che Matt deve andare a salutare è qualcosa di più di un amico -).

M&M mette in scena l’uscita dalla narcosi comunicativa tra i due protagonisti attraverso due eventi chiave: il primo è l’imminente partenza di Max per l’Australia (le didascalie ci dicono che l’intera vicenda va letta come un countdown) che mette Matthias di fronte all’impellenza del suo desiderio e del suo dolore per l’imminente distacco. E ad adottare una strategia negazionista di quella che continua a percepire come una lacerazione interiore ingestibile: si perde nuotando nel lago – perché è perso lui: Dolan parla chiaro, ma agli occhi -, non inoltra a Max la mail di raccomandazione scritta dal padre (patetico tentativo di sabotare la partenza?), litiga con lui pretestuosamente, lo insulta nel modo più meschino volendosi rendere nemico l’amico e perciò tollerabile la sua mancanza.

Il secondo elemento scatenante è la circostanza fortuita della partecipazione a un film amatoriale in una scena in cui i due, baciandosi, rinnovano un’esperienza avuta negli anni del liceo. Quel contatto primario è stato ovviamente cancellato da Matt, ma la circostanza del bacio finzionale basta a ricondurre al centro del suo pensiero un ricordo che stagnava latamente da anni. Replicandola in un artificio, è costretto a rievocare quell’esperienza rimossa. Se quell’artificio Dolan non lo mostra mai – probabilmente perché non attiene al piano della realtà -, quando i due si baceranno fuori dal set, invece, il contatto verrà mostrato e rimarcato con tutta l’enfasi di cui l’autore è capace (compresi un cambio di ratio dello schermo – oramai sottolineatura dolaniana a tutti gli effetti – e una pioggia torrenziale a orologeria).

Ancora una volta tutto il discorso dell’autore non passa attraverso i dialoghi, ma attraverso le immagini e le scelte di messa in scena: quel bacio, quasi fosse un evento a parte che appartiene a una dimensione alternativa, è messo letteralmente in cornice. Prima e dopo quel contatto fisico c’è il passaggio in un’anticamera in cui (lynchianamente mi viene da dire) una lampadina tremola. È come se, rimanendo nella realtà, ci si addentrasse comunque in una dimensione adulterata, in cui, come dirà lo stesso Matt, «C’est pas nous». E infatti chiusa la parentesi, – sottolineata da un nuovo passaggio in quell’ambiente intermedio con illuminazione incostante – l’episodio passionale scivola nell’oblio, come era accaduto al bacio del liceo. Il desiderio, a un passo dall’essere soddisfatto, torna imaginaire.

E Max? Max, nel gruppo che abitualmente frequenta, è una mosca bianca. Lo è socialmente: ce lo dicono gli spaccati sulla sua vita familiare: le difficoltà con una madre dolanianamente tossica, distruttiva e autodistruttiva (è un’alcolizzata e una tossicodipendente), l’assenza (proverbiale) del padre e la figura idealizzata di un fratello che si è dato alla macchia lasciandolo nella merda. Ce lo dicono le difficoltà che deve affrontare, il suo precario lavoro di barista, quell’emigrare in Australia per fare lo stesso mestiere, il suo inglese stentatissimo che, nel Canada bilingue, sa di proletariato e di studi interrotti (per contrasto gli ostentati anglismi della regista wannabe sanno di snobismo altoborghese – versione originale obbligatoria, più che mai -). Ce lo dice il fatto che a fronte di questa mommy manipolatoria e fuori di testa (che rovescia il senso del rapporto madre/figlio del film del 2014), dall’altra parte, in quel mondo borghese in cui il ragazzo si è infiltrato e dove è stato accettato, vive una figura matronale frivola e soddisfatta, una e trina, sorta di animale a tre teste che unisce anche la prole in un gruppo compatto, in seno al quale – senza Matt a legittimarne la presenza – Max si sente un corpo estraneo.

Infine che il suo destino sia segnato fin dalle origini ce lo dice letteralmente (come piace all’autore, per il quale l’immagine – per citare Barthes – ha davvero l’ultima parola) quella voglia-marchio sul viso.

Ecco perché la prima cosa che Matthias fa, nella scena del loro contatto fisico, è prendere le mani piene di escoriazioni dell’amico (lo specchio frantumato in un momento di rabbia): sta guardando con tenerezza i segni della condizione di Maxime, della sua lotta quotidiana, dei rovelli di cui non parla con il resto del gruppo. Bacia quelle mani, consola Max accarezzandone il punto debole, lo stigma sociale, per così dire. Senza parole gli dice che gli è vicino, che capisce quello che gli altri non sanno. Che neppure intuiscono: il gruppo si riunisce lietamente, ma l’apparente convivialità – si ride, si scherza, si gioca, si condivide un lessico interno – ha in sé certi silenzi, certi sguardi che la contraddicono.

Queste sono cose in cui Dolan è oramai un maestro: esprimere un mondo – attraverso una collana di episodi irrilevanti – solo scivolando sulla sua superficie, fatta di oggetti, gesti, silenzi e sguardi (ne parlavo a proposito di È solo la fine del mondo).

Matthias e Maxime è un “piccolo” lavoro che nasce come antidoto alla malattia del film precedente, il “maledetto” La mia vita con John F. Donovan, il big budget con ambizioni hollywoodiane divenuto esperienza tormentatissima, della quale sembra che il Nostro a un certo punto si sia voluto letteralmente liberare. E come? Lasciandolo andare al suo destino di megaflop e ricominciando subito a girare. Ma ripartendo da un lavoro che fosse distante da quella grossa produzione, il suo controcanto: un film girato nei luoghi della sua vita e circondato da amici e collaboratori consueti (a cominciare da Anne Dorval: La Madre). Ma, come per il precedente, ragionare sull’opera partendo dal discorso produttivo significherebbe lasciarsene condizionare e piegarne l’analisi a una prospettiva che finirebbe per inquinarne la serena lettura (cosa che entrambi i film non meritano). Quindi eccoci qui a lodare il modo in cui Dolan restituisce le dinamiche di gruppo, con quei dialoghi che si incrociano, senza alcuna esigenza di far filtrare un senso comprensibile: cosa importa, del resto? È una comitiva di amici che cazzeggia, che solidarizza, che sa creare prossimità – anche corporale. E distacco, pure: quegli zoom fulminei non stanno a sottolineare le capsule di isolamento in cui ciascuna di queste persone di fatto vive? Non sono quasi delle virgolette vergate con la macchina da presa?

Dolan torna a filmare con esuberanza, ma anche con la maturità del trentenne al suo ottavo film: lirismo sì, ma prosciugato, poco spazio per il gesto registico ostentato (la scena del bacio, ovviamente, con quella carrellata laterale dall’esterno della casa, a inquadrare le due situazioni in atto: la riunione amicale da una parte – a fuoco -, il convegno amoroso dall’altra – filtrato da un telo di plastica -), simbolismo quasi introiettato (una pianta nell’ufficio di Matthias sparisce: un barlume di vita che evapora): insomma la base è naturalistica, ma non appena il sentimento si infiltra nel discorso ecco che la stessa estetica del film comincia a rifletterlo.

Passano gli anni, Dolan cresce sotto i nostri occhi, e il suo cinema rimane felicemente in bilico tra urgenza espressiva e consapevolezza linguistica.

spietati.it